昨日の続きで、別名「慈雲閣」とも称される行元寺山門。鮮やかな丹の色はまさに匂いたつばかりです。

山門正面にあるのは二頭の「麒麟」。伝説上の霊獣であり、360種の獣類の頂点に立つ幻獣とされます。【2008年8月、行元寺山門(仁王門)の彫刻と柱等の丹塗り復元工事が完工。山門は江戸中期の建立だが、創建当時は桃山文化の影を遺していたとみられ、江戸の寛永期の彫刻色彩に復元した。特に顔料の豪華さの魅力と美しさを持たせ、藍銅鉱の群青色、金箔のほかに昆虫・植物からのエンジ色や水銀からの朱、丹土などに特色がある。】山門横案内より

「鳳凰」は聖徳をそなえた天子の兆しとして現れるとする、想像上の瑞鳥(ずいちょう)。雄を「鳳(ほう)」、雌を「凰(おう)」と言い、本来は二羽が揃う事で初めて「鳳凰」となります。

「龍」は、その啼き声によって雷雲や嵐を呼び、また竜巻となって天空に昇り自在に飛翔する霊獣。 顎下に宝珠を持っていると言われ、秋になると淵の中に潜み、春には天に昇ると云われます。

他にも「孔雀」「虎」「兎」等々、目を凝らしてみれば実に多彩な生き物たちがそこに居ます。

「羅漢」は、仏教において最高の悟りを得た、尊敬や施しを受けるに相応しい聖者のこと。 山門には思い思いの姿勢で寛ぐ「羅漢」たちの姿が、鮮やかな色彩と共に彫り込まれています。

泥の中から成長し美しい花を咲かせる「蓮」。泥水が濃いほど大輪の花を咲かせるとされています。 泥土の中から立ち上がり美しく輝く花は、まさしく御仏の座にふさわしい花と言えるでしょう。

これは天井支輪にある「波と菊花」。清らかな波間に漂う紅白の菊花は尊い人の化身でもあります。

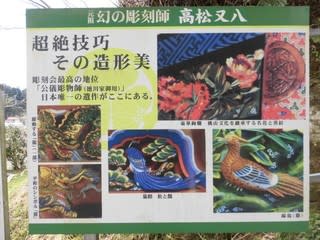

本堂向背蟇股の「瑞龍」は、御用彫師『高松又八朗 邦教(くにのり)』が宝永二年(1705)に彫り上げたもの。

残念ながら、向背の龍も貫を彩る唐獅子・獏も『高松又八朗』の彫刻ではありません。 日本の名工『斉藤敏彦』と、日本の絵師『福本丈』によって復元・修復がなされたものですが、華麗な技量も見事な迫力も、決して劣るものはありません。

参道ギャラリーとでも名づけたいような写真の数々、『高松又八朗』の彫刻は実に多彩です。

写真の中に紹介されていた「松と雉」は、山門彫刻の中に、獏は本堂の貫に居ました。

でも圧巻は「波を彫らせたら天下一」、「関東に行ったら波を彫るな」といわしめた『波の伊八』の欄間彫刻。 行元寺の旧書院欄間に作られた「波に宝珠」は、葛飾北斎の代表作「神奈川沖浪裏」に影響を与えたといわれており、様々な場所にそれに関した写真などが掲載されています。

堂内に残された名工の彫刻は、事前の予約が必要なため、前回も今回も見送りとなりました。 その時々の状況によって、時間・コースに変更がある私たちには、事前予約はハードルの高い条件です。

参拝日:2014年5月23日&2019年3月8日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます