🌸生物はなぜ死ぬのか9(死なないAl・死ぬヒト)

⛳ヒトの未来

☆未来は、私たちがどういう選択をするかで大きく変わってくる

*人間社会は現在、集団を大切にする考えから

*人間社会は現在、集団を大切にする考えから

*個人を大切にする考え方への転換している

☆ヒトは、集団(社会)で進化してここまできた

*言葉も豊かな表情やジエスチャーも

*全てコミュニケーシヨンのために発達してきた

☆「進化が生き物を作った」と考えれば

*コミュニケーシヨンが子孫をたくさん残してきた

☆従来のコミュニケーシヨン

*人と直接会って話をするというアナログ的なもの

*見た目や声の調子、雰囲気が重要な情報源だった

☆現在のコミュニケーシヨンツール

*スマホやパソコンといつた電子媒体

*デジタル信号情報のコミュニケーシヨン、情報のやり取りが多い

*「心」のコミュニケーシヨン

*「心」のコミュニケーシヨン

*今までとは違ってくる部分が出てくる

⛳AIの出現で人類の進化の方向が変わる

☆アバターも、AIアバターも進化によって出てきたわけではない

☆アバターも、AIアバターも進化によって出てきたわけではない

*ヒトが作り出した「ネット人格」

☆AIは、ある面でヒトよりはるかに優れている

*画像診断など大変頼りになる分野もある

☆ヒトのアバター

*本人とは相当逸脱した人格になる可能性がある

*「変化と選択」にどのような影響を与えるのか

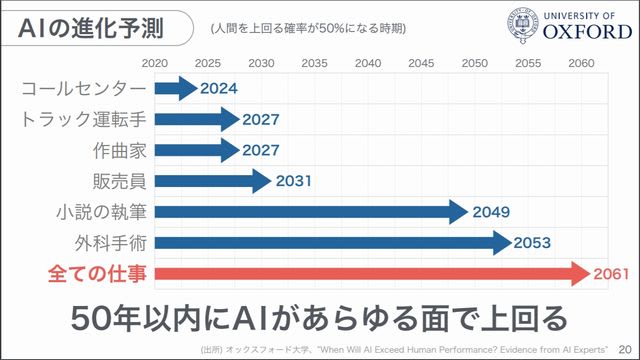

☆シンギュラリティ(AIがヒトの能力を超える技術的な転換期)

*「変化と選択」にどのような影響を与えるのか

☆シンギュラリティ(AIがヒトの能力を超える技術的な転換期)

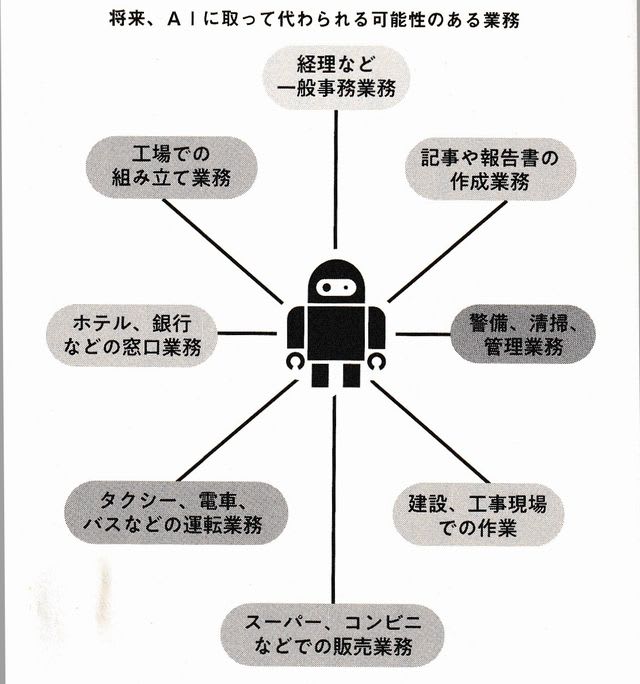

*シンギュラリティによリヒトが仕事を失って不幸になるのか

*ロボットに助けられて幸せになるのかは

*現在余り議論されていません

*どちらかと言うと不安を煽るような見方で

*「将来消えてしまう職業」というような報道が多い

☆現在の社会、AIとうまく共存していく必要がある

☆現在の社会、AIとうまく共存していく必要がある

*共存しないと、生きにくくなる可能性がある

☆AIは便利な道具というより

*ヒトより知能が進んだエイリアン的存在となる

*ヒトの進化的には、AIとうまく付き合える人が「選択」されてる

⛳死なないAlとヒトの付き合いかた

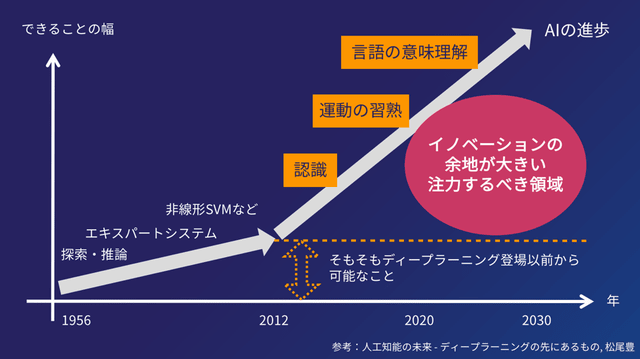

☆機械学習型のAI

*データをコンピュータに学習させて、それを基に分析を行う

*過去の事例からの条件にあった最適な答えを導き出す

*画像診断AIのように、見落としがないかなど

*診断を助ける道具としては非常に役に立つ

☆汎用型人工知能

*SF映画に登場するヒトのように考えるAI

*多くの局面でヒトの強力な相談相手になることが期待されている

*こちらはヒトが「正解を知っている」わけではない

*使い方を間違うとかなり危険だ

☆ヒトが人である理由は「考える」こと

*「考える」ことを激減&やめた人類

*AIに頼り続け、「主体の逆転」が起こってしまう

☆ヒトのために作ったはずのAIに、ヒトが従属してしまう

*リアルな世界で、AIはヒトを悲劇の方向に導く可能性がある

⛳AIは死なないことが一番の問題

☆私たちは、たくさん勉強しても、死んでゼロになります

☆私たちは、たくさん勉強しても、死んでゼロになります

*文化や文明の継承等、教育に時間をかけ、次世代を育てる

* 一世代ごとにリセットされている

☆死ななぃAIにはそれがない

*無限にバージョンアツプを繰り返えす

*コンピュータが「生みの親」より賢くなっていく

*ヒトの能力を凌駕したコンピュータ生まれながらにして存在している

☆死なないAI

*私たち人間と違って世代を超えて、進歩していく

☆私たちの寿命と能力では

*複雑すぎるAIの仕組みを理解することも難しくなるのでは

☆人類は1つの能力が変化するのに最低でも何万年もかかる

*人類が自分たちでコントロールできないものを作り出してした

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『生物はなぜ死ぬ』

生物はなぜ死ぬのか9(死なないAl・死ぬヒト)

(『生物はなぜ死ぬ』記事他より画像引用)