「親が創価学会」だとどうなるのか2

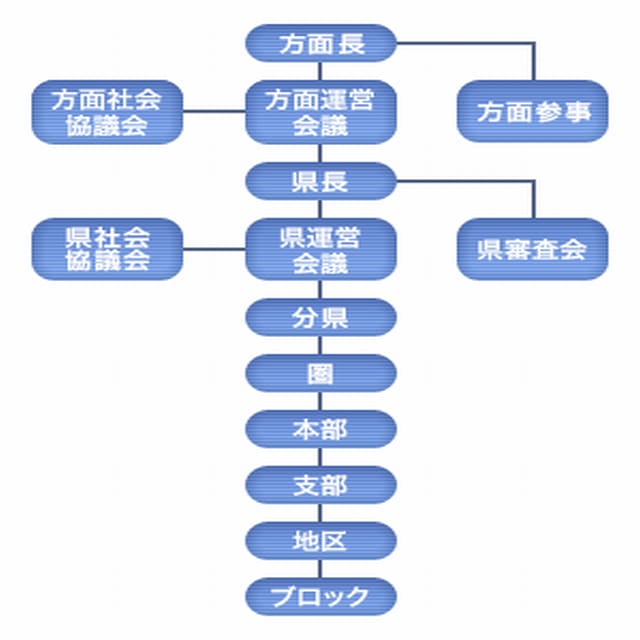

「親が創価学会」だとどうなるのか2 創価学会の組織は「ビラミッド構造」ではない複雑な組織

創価学会の組織は「ビラミッド構造」ではない複雑な組織☆地域によって組織のあり方はかなり違う

☆政界に進出する際に、組織を縦線から横線に改め地域を基盤としてる

*選挙の区割りと対応しているところはある

*選挙の区割りが変更になると組織が変わることもある

☆新しい会員が増えると、組織のあり方が変わるということもある

☆創価学会の組織は非常に複雑

*外部の人間が、創価学会の組織の全体像を理解することは不可能に近い

☆創価学会には、有志が参加する会や班、グループがある

*芸能人「芸術部」、医者「ドクター部」、団地に住む会員「団地部」等

☆統監カードは、会員が引っ越しをしたとき、引っ越し先の組織に渡される

*統監カードは、地区の地区部長が厳重に管理している

*統監を管理する会員は退会者が出るのを好まない

☆退会を申し出ても、会員として数えられている可能性もある

創価学会の会員の子供が、生後すぐ会員にさせられるのは憲法違反か

創価学会の会員の子供が、生後すぐ会員にさせられるのは憲法違反か☆「親が創価学会」であるというだけで、子どもも創価学会の会員になる

*日本国憲法が保障する「信教の自由」に違反するのではないか

*そう考える人もいるに違いないが、難しい問題である

*こうしたことは創価学会だけの問題ではない

☆「親がカトリック」

*親は生まれた子どもを所属する教会につれていく

*神父に「幼児洗礼」を施してもらい、必ず「洗礼名」を授けられる

*赤ん坊は、自分が知らないうちにカトリックの信者になる

☆一般の仏教教団

*家が特定の寺の檀家になっていれば、生まれたときからその宗派の信者

☆神道の氏子

*神社のある地域に生まれれば、自動的にその信者になる

*初参りで行くのは、地域の神社、赤ん坊は氏子の仲間入りをしたことになる

子供の宗教に、創価学会以外の宗教でも同様の問題が

子供の宗教に、創価学会以外の宗教でも同様の問題が☆特定の信仰を持つ家に生まれた人間は、最初から信者として扱われる

☆親に対して、子どもにも信教の自由があるからとの理由で入信させない

*実際的に不可能であるし、親の方も納得しない

☆親が子どもに信仰を伝えることも、信教の自由としてとらえられる

子どもは「勤行」「唱題」をしこまれる

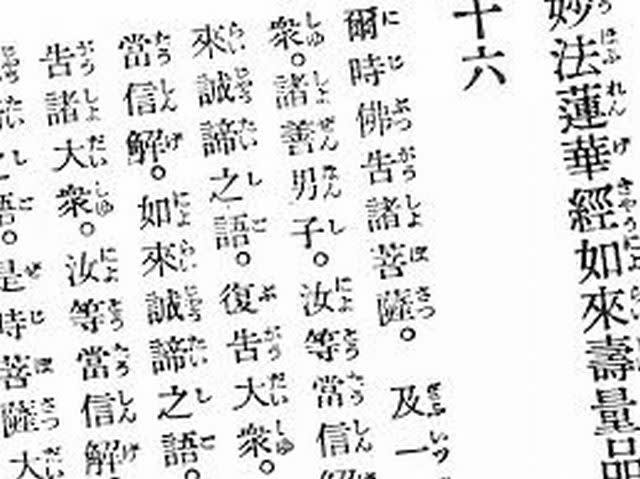

子どもは「勤行」「唱題」をしこまれる☆学会活動の基本は家庭での「勤行」である

☆勤行は仏壇に祀られた本尊に向かっておこなわれる

*「南無妙法蓮華経」の題目を三度唱える

*『法華経』の「方便品」全体、「如来寿量品」の「自我掲」を唱え題目も唱える

*題目三唱をおこないう

*「御本尊への報恩感謝」「二・三代会長への報恩感謝」「世界広宣流布の祈念と回向」

*最後は題目三唱で締めくくる

☆勤行は、新入会員でも15分程度で終えることができる

☆何か問題が起こったとき、とりあえず勤行や唱題をおこなう

☆創価学会の会員であるということ

*勤行をおこない、唱題をくり返すということでもある

☆「親が創価学会」の子どもたちも、親に言われ、勤行や唱題をおこなう

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載

知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載 出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました

出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います 詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください

詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください 出典、『親が創価学会』

出典、『親が創価学会』

創価学会の組織、唱題の功徳(ネットより画像引用)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます