戒名・位牌・仏壇道散策

戒名・位牌・仏壇道散策昨日、父親の墓参りに行きました

父親のお陰で、今の自分の生が有るのかと考えると、感謝した一日でした

近くのお墓で、一人でお参りに来ていた80歳位の女性がお経をあげて

お参りしているのを見ると、お経の力の凄さも感じました

源頼朝の墓石

墓石

墓石 仏教では、墓石は供養等です

仏教では、墓石は供養等です 平安時代には、供養塔として、支配階級では、五輪塔、宝塔、多宝塔等を建立しました

平安時代には、供養塔として、支配階級では、五輪塔、宝塔、多宝塔等を建立しました 鎌倉~室町時代に、位牌型の板碑として、墓石がつくられるようになりました

鎌倉~室町時代に、位牌型の板碑として、墓石がつくられるようになりました 江戸時代になると、檀家制度が確立し、庶民が墓石を建立しました

江戸時代になると、檀家制度が確立し、庶民が墓石を建立しました 明治時代に、家制度の確立で、墓は家単位で建立され「○○家先祖代々之墓」の形になりました

明治時代に、家制度の確立で、墓は家単位で建立され「○○家先祖代々之墓」の形になりました以前は、墓石に、個人名前を刻んでいました、その為各家庭には数箇所のお墓がありました

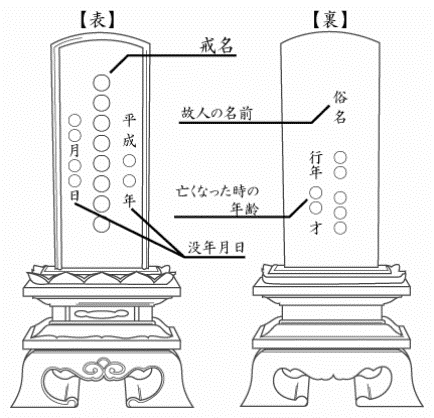

戒名の記載方法(引用)

戒名

戒名 仏教では、受戒した者に与える名前で、仏門に入った証で、戒律を守るしるしとして与えられます

仏教では、受戒した者に与える名前で、仏門に入った証で、戒律を守るしるしとして与えられます 日本では、死後は成仏するという思想のもと、故人に戒名を授けました

日本では、死後は成仏するという思想のもと、故人に戒名を授けました 戒名と名字

戒名と名字  僧は俗姓を棄てて出家していますので、俗名の名字は使わないのが普通です

僧は俗姓を棄てて出家していますので、俗名の名字は使わないのが普通です 名字+戒名の呼び方が一般的に成ったのは、戦国時代に入ってからです

名字+戒名の呼び方が一般的に成ったのは、戦国時代に入ってからです 武田信玄・上杉謙信・大友宗麟など、名字+戒名の呼び方で名乗ったいました

武田信玄・上杉謙信・大友宗麟など、名字+戒名の呼び方で名乗ったいました 明治維新以降、名字の使用が義務付けられる、僧は名字+戒名で戸籍登録を行いました

明治維新以降、名字の使用が義務付けられる、僧は名字+戒名で戸籍登録を行いました

位牌

位牌

位牌 内位牌は、臨終後すぐに製作され、葬儀の際に用いる白木の簡素な位牌です

内位牌は、臨終後すぐに製作され、葬儀の際に用いる白木の簡素な位牌です  野位牌は、墓石に文字を刻むまでの間にお墓に置く位牌です

野位牌は、墓石に文字を刻むまでの間にお墓に置く位牌です 本位牌 四十九日の法要までに、内位牌から作り替えられる位牌です

本位牌 四十九日の法要までに、内位牌から作り替えられる位牌です

仏壇

仏壇

仏壇 インドでは、土を積み上げて「壇」を作り、神聖な場所として「神」を祀っていました

インドでは、土を積み上げて「壇」を作り、神聖な場所として「神」を祀っていました風雨をしのぐのに、土壇に屋根が設けました、これが寺院の原型で、それを受けたのが仏壇です

仏を祀る壇は、仏壇を指し、寺院の仏堂においても、仏像を安置する壇も仏壇です

仏を祀る壇は、仏壇を指し、寺院の仏堂においても、仏像を安置する壇も仏壇です 日本語で「仏壇」と言えば、家庭内に安置するものを示します

日本語で「仏壇」と言えば、家庭内に安置するものを示します 江戸時代、寺院を菩提寺と定めその檀家になることが義務付けられました、

江戸時代、寺院を菩提寺と定めその檀家になることが義務付けられました、その証として、各戸ごとに仏壇を設け、朝・夕礼拝する習慣が確立しました