前勤務先の同窓会が

奈良・大阪で有り、奈良・大阪観光しました、大変楽しい4日間でした

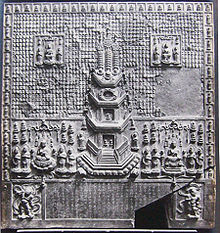

東塔(国宝)西塔 講堂

玄奘三蔵院 金堂

薬師寺

興福寺とともに法相宗の大本山です、本尊は薬師如来、開基は天武天皇です、

創建

*天武天皇が、持統天皇の皇后の病気平癒を祈願して薬師寺を建立しました

*

現在の建築物は、良くも悪くも「名物管長 高田好胤さん」が再建しました

薬師寺式伽藍配置

*中門、回廊、金堂、塔、講堂、鐘楼の構成です

*10世紀ころまでは存続していたようだが、後に廃寺となりました

*平城京の薬師寺は、973年の火災と1528年の筒井順興の兵火で多くの建物を消失しました

奈良時代の建物は東塔を残すのみです

薬師寺の再建

*1960年代以降、名物管長として知られた高田好胤が中心となって写経勧進による再建

*1976年に金堂が再建され、西塔、中門、回廊の一部、大講堂などが再建されました

玄奘塔東塔

*現在寺に残る建築のうち、奈良時代にさかのぼる唯一建築物です

*仏塔では、東寺五重塔、興福寺五重塔、醍醐寺五重塔、4番目の高さ(江戸以前建立で)

他の建物

*南門(重文)1512年の建築

* 中門-1984年の再建 *金堂-1976年の再建 *大講堂-2003年の再建

*玄奘三蔵院-1991年に建てられたー平山郁夫が30年「大唐西域壁画」

薬師三尊像

*薬師三尊像(日光菩薩、薬師如来、月光菩薩)

講堂 鐘楼

乾乾漆鑑真和上坐像 漆盧舎那仏坐像

唐招提寺

南都六宗の1つである律宗の総本山である。本尊は廬舎那仏、開基は鑑真です

奈良時代建立の金堂、講堂を初め、多くの文化財が現存しています

鑑真は仏教者に戒律を授ける「導師」「伝戒の師」として日本に招請された

鑑真の渡航計画は、6回目で来日に成功するが、鑑真は当時既に66歳になり辛苦より失明していました

礼堂南大門ー1960年の再建

金堂

*奈良時代建立の寺院金堂としては現存唯一のものです

*講堂 入母屋造、本瓦葺き。正面9間、側面4間、760年建立

*乾漆鑑真和上坐像 - 像高80.1センチメートル

新宝蔵ー1970年に完成した鉄筋コンクリートの収蔵庫下記の仏像等を収納しています

*木造大日如来坐像 - 像高352.7センチメートル

*木造伝・薬師如来立像 - 像高160.2センチメートル。奈良時代。

*木造伝・衆宝王菩薩立像 - 像高173.2センチメートル。奈良時代。

*木造伝・獅子吼菩薩立像 - 像高171.8センチメートル。奈良時代。

太秦映画村を見学しました

太秦映画村を見学しました 歴史&印象

歴史&印象 京都撮影所のオープンセットの維持を目的として、1975年に開村しました

京都撮影所のオープンセットの維持を目的として、1975年に開村しました 時代劇の殺陣ショーや俳優のトークショー・撮影会・握手会等を実施しています

時代劇の殺陣ショーや俳優のトークショー・撮影会・握手会等を実施しています 映画村を舞台にしたオリジナルの特撮の撮影も行われており、いくつかは市場で販売されています

映画村を舞台にしたオリジナルの特撮の撮影も行われており、いくつかは市場で販売されています 料金は、大人2、000円、子供・修学旅行1,000円 駐車場代 1,000円

料金は、大人2、000円、子供・修学旅行1,000円 駐車場代 1,000円

伏見稲荷大社には、以前私の知った人が、神主の親族で、その時の、その人の話によると

伏見稲荷大社には、以前私の知った人が、神主の親族で、その時の、その人の話によると

9月卓上ゲーム3回散策、力不足で大負けです

9月卓上ゲーム3回散策、力不足で大負けです 9月ゴルフ場3回散策しました

9月ゴルフ場3回散策しました

西院伽藍

西院伽藍 玉虫厨子

玉虫厨子