ご存じのように、多くの市町村では、都道府県知事の指定を受けて「シルバー人材センター」が設置されている。ここでは、企業や家庭、公共団体などから高齢者にふさわしい仕事を契約し、センターの会員に仕事を提供している。

歴史的には、昭和49年、東京都が高齢者の働く仕組みとして、「高齢者事業団構想」を明らかにし、高齢者が自主的に働く組織をつくり、その組織が受注あるいは開発した仕事を会員の高齢者に提供することになった。昭和50年に最初の高齢者事業団が江戸川区に設立された。その一方、昭和54年に第4次雇用対策基本計画が閣議決定され、翌年から高齢者に対する任意的な就業機会を提供するシルバー人材センターを育成することに国庫補助を出すことになった。この結果、それまで各地域において、「高齢者事業団」、「生きがい事業団」、「能力活用協会」等々の趣旨や理念を同じくした団体が「シルバー人材センター」と名称変更して全国的に事業展開が進められてきた。現在、日本では、シルバー人材センター連合に1,332団体が加入し、会員数は約75万人である。

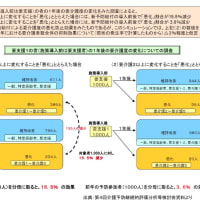

私は、現在ある市のシルバー人材センターの理事を仰せつかっている。昨日の理事会での報告では、前年比で、会員数はさほど高くなっていないが、契約金額は15%増となっており、安定した経営になっている。多くの地方自治体の外郭団体が補助金を切られることで、危機状況に陥っていることを考えると、理事としてうれしい限りである。

ただ、こうした契約額が高くなっていることには、職員や会員の受注者開拓へのご努力が大きいと思う。一方、うがった見方をすれば、企業や自治体は正職員を減らし、時給が安いシルバー人材センターに仕事を回している側面もあるのではないかと思う。嬉しい部分と心配する部分が交差する。

仕事を世代間・性別間等でシェアし合う(分け合う)ことは大切であるが、そのことにより、ある世代や性別等が生活できなくなることがあってはならない。やはり景気が回復する中で、誰もが安心して職に就ける中で、契約額が上がっていってほしいものである。そして、格差の少ない昔の日本に戻っていってほしいものである。

歴史的には、昭和49年、東京都が高齢者の働く仕組みとして、「高齢者事業団構想」を明らかにし、高齢者が自主的に働く組織をつくり、その組織が受注あるいは開発した仕事を会員の高齢者に提供することになった。昭和50年に最初の高齢者事業団が江戸川区に設立された。その一方、昭和54年に第4次雇用対策基本計画が閣議決定され、翌年から高齢者に対する任意的な就業機会を提供するシルバー人材センターを育成することに国庫補助を出すことになった。この結果、それまで各地域において、「高齢者事業団」、「生きがい事業団」、「能力活用協会」等々の趣旨や理念を同じくした団体が「シルバー人材センター」と名称変更して全国的に事業展開が進められてきた。現在、日本では、シルバー人材センター連合に1,332団体が加入し、会員数は約75万人である。

私は、現在ある市のシルバー人材センターの理事を仰せつかっている。昨日の理事会での報告では、前年比で、会員数はさほど高くなっていないが、契約金額は15%増となっており、安定した経営になっている。多くの地方自治体の外郭団体が補助金を切られることで、危機状況に陥っていることを考えると、理事としてうれしい限りである。

ただ、こうした契約額が高くなっていることには、職員や会員の受注者開拓へのご努力が大きいと思う。一方、うがった見方をすれば、企業や自治体は正職員を減らし、時給が安いシルバー人材センターに仕事を回している側面もあるのではないかと思う。嬉しい部分と心配する部分が交差する。

仕事を世代間・性別間等でシェアし合う(分け合う)ことは大切であるが、そのことにより、ある世代や性別等が生活できなくなることがあってはならない。やはり景気が回復する中で、誰もが安心して職に就ける中で、契約額が上がっていってほしいものである。そして、格差の少ない昔の日本に戻っていってほしいものである。