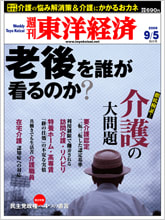

東洋経済の特大号で、「老後を誰が看るのか?」の特集を組んでおり、介護の大問題という副題になっている。ここで、最近私が気にしている要介護認定のあり方について、どのように整理されているかを紹介しておく。

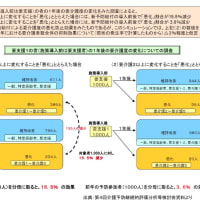

まず、要介護認定であるが、「二転三転した認定基準」というタイトルとなっている。実際、今年の3月のテキストで移動での「重度の寝たきりで移動の機会がまったくない場合」、食事摂取での「中心静脈栄養のみで、経口での食事はまったく摂っていない場合」、整髪が「頭髪が無く、「整髪」をまったく行っていない。入浴後に頭をふきう介助は全介助にて行われている場合」は、自立(介助なし)となっていたが、今回の検証の結果、すべて全介助という180度転換している。

このなかでは、「過ちては改むるにはばかることなかれ」という格言を引き出しており、一方で、素直に戻した態度を評価すると同時に、要介護認定のいい加減さがしみしみと伝わってくる。

いのため、要介護認定制度を廃止すればとの意見をブログに書いたことがあるが、この東洋経済では、2人が別の頁で言っている。一人は、要介護認定の中味作りに極めて深く関わっていた小山秀夫さん(静岡県立大学)と、太田秀樹医師(医療法人アスムス理事長)である。

私も同感であるが、サービス担当者会議を義務化しているわけであり、そこで決定すれば事足りるのではないかと思っている。財源的に気になるなら、保険者がこの会議に参加すればよいのではないかと思っている。

太田さんは「もっぱら障害の程度で判断する今の仕組みは時代遅れだ」と言っている。これは、障害の概念がICIDHからICFに変わり、要介護者本人の状態だけでなく、家族・地域や住環境での要因によっても生活障害のレベルは変わることが潮流となっている時代にあって、時代に合わないと考える。

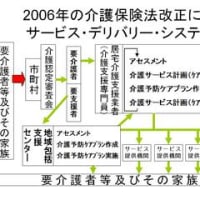

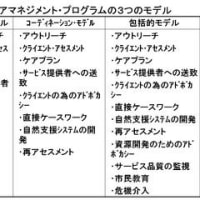

小山さんは、「私はもはや、要介護認定そのものをやめてもいいのではないかと考えている」と言っている。多くの国で行われている、ケアマネジャーを中心として専門職チームでやればということである。

現実には、財源的なチェックを現状では、要介護認定制度とケアマネジャーが主宰するサービス担当者会議の二重に実施されており、後者の保険者も参加したサービス担当者会議でチェックすれば、事足りるのではないかということである。

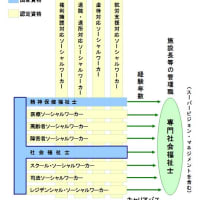

民主党政権になり、今後、介護保険制度について有意義な議論が展開していくことを期待したい。そのためには、ケアマネジャーの専門性である、ニーズの把握する力を身につけけさせるための継続教育やキャリアパス、待遇の改善を含めた社会的地位の確保が不可欠である。