いくつか仕事抱えていますが、

昨日は小学校の一学期の終業式が行われ、

今日から夏休み!さっそく昨日の帰り道に

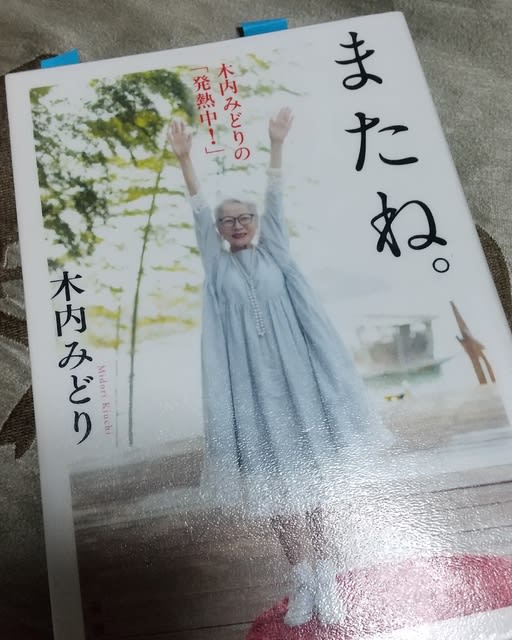

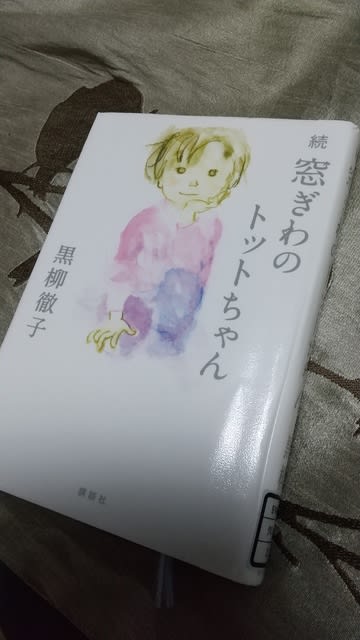

県立図書館に寄って本を借りて来ました。

それがこの5冊。本を選ぶのにも結構時間がかかりますが、

その時間もまた楽し。猛暑の中の涼しい図書館は天国かも。

夏休みの夜は、時間に追われることも少なくなるので

いつもより読書が楽しみです。

夏休みにしたいことのもう一つはガーデニング。

荒れ放題になっているお花たちを少しでも整理していきたい。

こちらはペチュニア。春に苗を買って育てていましたが、

どんどん痩せて枯れかかって来たので、

思い切って短く茎を剪定して肥料を与え、

置き場所も玄関先からベランダへ移動させました。

すると、どうでしょう!

どんどん葉と花芽が出て来て、見事な株となりました。

これほど見事に生き返った鉢は珍しいので

とてもうれしいペチュニアの花です。