朝、散歩に行くと紫鷺苔がさかんに花を咲かせはじめていた。

この野草は地を這うようにランナー(匍匐茎)を出して咲き広がる。

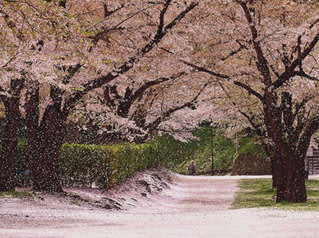

城址公園でも、少し湿り気が多く日当たりのよい場所で多く見る。

苔(コケ)というと、古い樹木や岩を覆うあの苔を思い浮かべるが、

それとはまったく別のもの。 以前書いたイヌノフグリと同じく、

ゴマノハグサ科の植物だ。 おそらく日本では地を這うような植物を、

苔と総称したのではないだろうか。

花の名は羽をひろげた鷺の形からつけられたと思う。

1、2センチほどの大きさで、アヤメの3枚からなる花の、

1つだけをそっと地においたような姿をしている。

清楚な美しい花だ。

からだの形は、生命の器

形之医学・しんそう療方 東京小石川

http://www.shinso-tokyo-koisikawa.com/

[ 警告 ]当ブログ内に掲載されているすべての文章の無断転載、転用を禁止します。すべての文章は日本の著作権及び国際条約によって保護を受けています。Copyright shinso koisikawa. All rights reserved. Never reproduce or replicate without written permission.

山形生まれのオヤジも子どもの頃、

山形生まれのオヤジも子どもの頃、

、というふうに見える。

、というふうに見える。  いう気になる。

いう気になる。