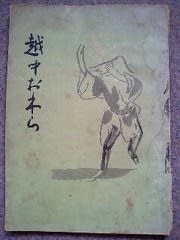

越中八尾 「風の盆 」の様子です。

民謡は心のふるさとです。

蒼い夜空には小さい月が高く、足元には両側の溝の瀬の音が、陽気な太鼓や三味の音色のとぎれた間に急に思い出すように勢いよく聞こえて来るのであった。

「おわら」の情趣はこういうところにあると人は言っている。

越中おわら節歌詞 八尾四季

春・揺らぐ吊り橋 手に手を取りて 渡る井田川 オワラ 春の風

夏・富山あたりか あのともしびは 飛んでいきたや オワラ 灯とり虫

秋・八尾坂道 別れてくれば 露か時雨か オワラ はらはらと

冬・もしや来るかと 窓押し開けて 見れば立山 オワラ 雪ばかり

唄い手さんがとてもお上手(4:58~)、ほれぼれしました。

日光市出身の画家、小杉放菴(ほうあん)(1881~1964)の没後50年を記念して7日、同市山内の小杉放菴記念日光美術館で、放菴が作詞した富山県の民謡「越中おわら節」の踊りなどの特別公演があった。

放菴は1928年1月、八尾町(現富山市)を訪問。町医者で、後におわら中興の祖とされる川崎順二(1898~1971)に料亭に招かれ、おわら節に感銘を受けた。「全国に広めたいので、力を貸して欲しい」と川崎に懇願され、2月に新歌詞の「八尾四季」を贈ったとされる。その後、八尾四季に合わせた新しい踊りが作られ、祭り「おわら風の盆」として全国に知られるようになった。放菴は「おわらの大恩人」とたたえられる。

外国の方からみた「越中おわら」

この様な唄い出しの高調な民謡を聴くのは初めてであり、

特に字余りの音調は我々西洋人には実に興味深い。

折を見て外国の民謡界にぜひ一度ひろく公開したいと思う。

マキシム・シャビロー(氏はモスクワ銀行の頭取息子、藤原善江氏の伴奏として来尾)

幸せにも八尾のおわら踊りを見ることを得た私の頭の中に、

代表的日本文化の一つとして記憶されることであろう。

これを見て私は「ハアこれでなければならん」という感じと

「大衆的な娯楽」であるという印象を受けた。

踊りの所作の単純さと美しさが、年齢の違った男女の群集によって

釣合いがとれ変化があり、非常に自然的な感じを深くした。

ケボス・アール・スピース

どの場面で色彩が美しくまた興味があり、しかも踊りの上品な所作い

いささかも値打ちを傷つけることもなかった。熟練したそしてまた

自信に満ちた喋子方や唄い手の音楽的伴奏により、この民謡を弾き立たせた

ことは全く古典日本文化の神髄である。特に注目すべきことは、近代的な舞踊が

民謡と踊りとよく融け合って典型的な印象を深めているということである。

フランクリン・ムートマン

越中おわら 1968年(昭和43年)刊行

父の形見。 ※形見と遺品の語源を調べてみると「形見」の方が自分の感情にしっくり合いました。

富山県民謡おわら保存会の「先人たちのおわら鑑賞」は、富山市八尾町上新町の越中八尾観光会館で行われ、

会員約30人が歴代の名人の唄を収録したCDに聴き入り、 おわらの原点を感じ取った。

同保存会の成瀬高志さん(64)と79歳で死去した伯(はく)育男さんが収集した、大正から昭和までの唄15曲が披露された。

昭和初期の名人で、現在のおわらの手本とされている江尻豊治さんの唄などが流れた。

成瀬さんによると、現在のおわらが踊り手に合わせてゆったりとしたテンポであるのに対し、

昔のおわらは唄に重点を置き、歌い手の個性が光っている。

会員は現代の唄と比較しながら、おわらの技術向上へ意識を高めた様子だった。

おわら「風の盆」

越中の民謡(富山県民謡)の代表 「越中おわら節」の魅力は、

たくさんありますが(町の雰囲気 唄 三味線 踊り等すべて)

魅力のひとつとして、哀愁漂う「胡弓の音色」でなかろうかと感じております。

次回の民謡ライブラリーでは、「越中おわら節」を書きたいと思います。

前回の 民謡ライブラリー で、黒部の民謡 「しばんば」を UPしてから約1年振りになりますね。

新川地方 滑川の民謡「新川古代神」

新川地方 滑川の民謡「新川古代神」

おわら「風の盆」 町流し