2013年4月29日(月)、マイカーで奥州市~花巻市~遠野市を経て釜石市に行きました。国道283号線(釜石街道)を遠野市の青笹町まで行き、そこから分岐している県道35号線を釜石市に向かって進みました。

遠野市と釜石市の境にある笛吹峠で小休止しました。ここには山の方に通じている道がありましたが、「笛吹牧場」というのがあるようです。

(下)急カーブや急坂が連続する道を進んで行くと、右側に、現在「九州・山口の近代化産業遺産群」と連携して、ユネスコの世界遺産登録を目指している橋野高炉跡(橋野町第2地割)が見えてきました。(ここは見学したことがあるので今回は寄らずに進行する。)

(上)笛吹峠から1㎞ほど離れた民家が密集している所に「遠野26㎞」の表示がありました。そこから200mほど離れた所の山沿いにヤマブキ(山吹)が山吹色の花を沢山咲かせてました。また、道路の右側を流れている「青ノ木川」と合わせて新緑がとてもきれいでした。(下は青ノ木川下流側)

(下)青ノ木川の上流側:新緑や川の水がとてもきれいでした。

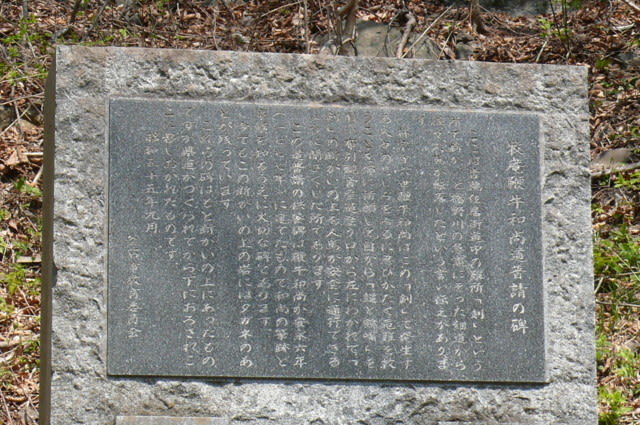

(上3つ)牧庵鞭牛和尚道普請の碑:林宗寺六世住職牧庵鞭牛和尚は、人々の生活の障害を取り除くため、道づくりに生涯を捧げた稀世の禅僧である。道路の開削や改修、架橋工事などその延長は400㎞にも及んだ。釜石においては現・橋野町中村の小枝街道や栗林と橋野の境の剣に道路を開削した。

宝暦5(1755)年、鞭牛和尚は46歳で住職を得水に譲り、太田林の与三郎から隠居屋敷として橋野町第34地割の地(橋野小中学校の近く)を寄付された。この牧庵鞭牛和尚隠居屋敷跡は鞭牛和尚が道づくりに生涯を捧げることを発願し、終焉した地として保存されています。(平成元年4月27日・市指定)

[釜石市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課編集発行「かまいしの文化遺産」(2012年3月11日発行)より]

(下3つ)ヤマブキの写真を撮っていたら、急斜面の山際までカモシカ(羚羊)が降りてきていました。カメラを向けても逃げようともせず、じっとこちらを見ていました。数枚撮った頃、悠々とお尻を向けて急斜面を登って行きました。

ニホンカモシカ(日本羚羊)ウシ目(偶蹄目) Artiodactyla、ウシ亜目(反芻亜目)Ruminantia、ウシ科 Bovidae、ヤギ亜科Caprinae、シャモア族Rupicaprini、カモシカ属(シーロー属)Capricornis、カモシカ亜属Capricornulus

カモシカは本州、四国、九州の低山帯から亜高山帯にかけて生息している。「カモシカ」という名称は、毛を火も氈(カモ)と呼んだことによる。オス・メスともに角(つの)があり、体色は白から褐色が多く、脚が短いのが特徴である。 岩場や急斜面のある森を好み、主に早朝と夕方に行動し、木の葉や草などを餌としている。絶滅危惧種として国の特別天然記念物に(昭和30年2月15日)指定されたが、現在は釜石市の広い地域において生息が確認されている。[釜石市教育委員会事務局生涯学習スポーツ課編集発行「かまいしの文化遺産」(2012年3月11日発行)より]

ヤマブキ(山吹) バラ科 属 Kerria japonica (Linn.) DC.

特徴:丘陵地の川沿いや崖地に生育する落葉低木。茎は根元から多数出て高さ1~2mになる。樹皮は初め緑色で白点があるが、古くなると灰黒色になり、いぼ状に突出した皮目がある。葉は柄があり互生する。葉身は薄く、卵形または狭卵形で、長さ3~10㎝。先は長く尖り、基部は切形または浅い心形、縁には二重の鋭い鋸歯がある。 花は5~6月に咲き、前年の枝から出る短枝の先に付く。花弁は黄色で5~8枚。果実は1~4個集まり黒色に熟す。八重咲きのヤマブキなどいろいろな園芸種がある。分布:北海道、本州、四国、九州。岩手県では丘陵地の日当たりの良い林縁に見られ、特に河岸の斜面に成立するケヤキ林の林床に多い。[岩手日報社発行「岩手の樹木百科」(岩手大学教授・菅原亀悦編著)」より]

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます