FC2ブログ「パそぼとベルルのあれこれフリーク Part2」に引っ越しました。

2025年5月22日 GooブログからFC2ブログへ引越しました。

NEW FC2ブログ パそぼとベルルのあれこれフリーク Part2

★ 皆さん! 新しいブログでお会いしましょう! (*^_^*)♪

NEW FC2ブログ パそぼとベルルのあれこれフリーク Part2

★ 皆さん! 新しいブログでお会いしましょう! (*^_^*)♪

メキシコの美術は革命後の1920‐30年代に独自の展開を遂げて隆盛を極め、世界の注目を集めました。その歴史を語る上で欠かせない画家が、ディエゴ・リベラ(1886-1957)です。画才に恵まれたリベラは10歳の頃から美術学校に通い始め、1907年にヨーロッパに留学すると、キュビスムなどの最先端の画風を試み、ピカソとも交流しました。

1921年に帰国すると、メキシコの社会の動きに眼を向け、公共空間に絵画を描く「メキシコ壁画運動」に積極的に携わります。また、メキシコ固有の題材を採り入れた風俗画や肖像画においても、優れた作品を数多く残しました。

メキシコ国立芸術院(INBA)との共同企画によるこの展覧会では、初期から晩年にいたるリベラの画業を油彩画、素描、版画など約30点の作品でたどります。また、リベラの師でありメキシコ近代絵画を拓いたべラスコ、同時代のメキシコの様々な美術動向、リベラと関わりのあったレオナール・フジタや北川民次ら日本人画家も紹介し、メキシコの近代美術が掲げた夢を振り返ります。

エルミタージュ美術館の創立は1764年、エカテリーナ2世がベルリンの実業家ヨハン・エルンスト・ゴツコフスキー(1710-1775)から317点の絵画を取得した年とされています。

エルミタージュの1万7千点にも及ぶ絵画コレクションのなかでも、特に充実しているのが、オールドマスターの作品群です。オールドマスターとは、16世紀ルネサンス時代のティツィアーノ、クラーナハなどから17世紀バロックのレンブラント、ルーベンス、ヴァン・ダイクなどを経て、18世紀ロココのヴァトー、ブーシェなどに至る巨匠たちを指します。

本展は、出展される油彩85点すべてがエルミタージュ美術館の常設展示作品、すなわち美術館の顔ともいうべき作品群です。展覧会では、選び抜かれたこれらの作品を国、地域別に展覧していきます。西洋絵画の王道ともいえる珠玉のコレクションは、まさにエルミタージュ美術館展の決定版といえるでしょう。

美しい女性像や流麗な植物文様など、華やかで洗練されたポスターや装飾パネルを手がける一方で、ミュシャは故郷チェコや自身のルーツであるスラヴ民族のアイデンティティをテーマにした作品を数多く描きました。その集大成が、50歳で故郷に戻り、晩年の約16年間を捧げた画家渾身の作品《スラヴ叙事詩》(1912-1926年)です。およそ縦6メートル、横8メートルにも及ぶ巨大なカンヴァスに描かれた20点の油彩画は、古代から近代に至るスラヴ民族の苦難と栄光の歴史を映し出す壮大なスペクタクルであると言えます。

本展はこの《スラヴ叙事詩》をチェコ国外では世界で初めて、全20点まとめて公開するものです。プラハ市のために描かれた《スラヴ叙事詩》は、1960年代以降、モラヴィアのモラフスキー・クルムロフ城にて夏期のみ公開されてはいたものの、ほとんど人の目に触れることはありませんでした。その幻の傑作が、80年以上の時を経て2012年5月、ついにプラハ国立美術館ヴェレトゥルジュニー宮殿(見本市宮殿)にて全作品が公開されました。そしてこのたび国立新美術館では、パリで活躍したミュシャが《スラヴ叙事詩》を描くに至るまでの足跡を約80点の作品を通じて辿りつつ、これら幻の最高傑作の全貌を一挙、紹介します。

江戸中期から100年以上もの間、長崎で版行され、主に土産物として親しまれた「長崎版画」の多彩な魅力を紹介

本展覧会は、長崎版画の源流とされる蘇州版画や、その影響が色濃い初期作品から、報道性を盛り込んだ幕末の作品まで約100点により、長崎版画の多彩な魅力を紹介する近年にはない試みです。

さらに、長崎で描かれた異国の面影を感じさせる肉筆作品約30点も展示し、長崎版画を取り巻く諸相を探ります。

展示内容

1906年8月30日、アフリカ旅行から戻った36歳のマティスは、「中でも砂漠はすごかった」と、その強い印象を友人のルオーに書き送ります。

国立美術学校で共に学んで以来、この二人の偉大なフランス人画家が交わした膨大な手紙のやりとりは、マティスが亡くなる前年の1953年まで、断続的ながら実に約半世紀に渡って続きました。

全く異なる画風を確立したマティスとルオーは、一方でフランス絵画の輝かしい伝統の継承者としての誇りと責任感を共有していました。

それは、外国人を受け入れて輝きを増すフランス、あるいは第二次世界大戦に苦悩するフランス、そのいずれにあっても揺らぐことなく、自らの絵画で回答し続けた姿勢にも表れています。

例えば、戦争を機に描かれたマティスによる《ラ・フランス》とルオーによる《聖ジャンヌ・ダルク》は、自由なフランスを象徴する堂々とした女性を描いてその白眉といえるでしょう。

本展では、二人や家族の手紙を紹介しながらその時期の絵画作品を展覧します。

マティスの静物画《スヒーダムの瓶のある静物》をはじめとする貴重な初期の作品や、ルオーの重要な版画集『気晴らし』の油彩原画シリーズの全点出品など、フランスからの初来日作品を含む合計約140点を通して、マティスとルオーの友情の秘密に立体的に迫ります。

明治時代、輸出用美術工芸として人気を博した七宝。

並河靖之(なみかわ・やすゆき、1845-1927)は、その中でも繊細な有線七宝により頂点を極めた七宝家です。

没後90年を記念する本展は、初期から晩年までの作品を一堂に会する、初めての回顧展です。

1.透明な黒の感性

2.明治時代のベンチャー企業

3.「並河靖之」の生涯と美意識に光を当てる初めての回顧展

本展のみどころ

1. 速水御舟の2つの重要文化財、《炎舞》《名樹散椿》が7年ぶりに同時公開!

重要文化財に指定されている御舟の《炎舞》《名樹散椿》(いずれも山種美術館蔵)が同時に展示されるのは、2009年の速水御舟展以来、7年ぶり。

最高傑作といわれる作品を同時にご覧いただくことで、各時期に御舟が到達した境地を知ることのできる貴重な機会!

2. 山種美術館所蔵の御舟作品に加え、他所蔵も含めた御舟の各時期の代表作品が一堂に会するのは23年ぶり!

120点にのぼる山種美術館の御舟コレクションから選りすぐった代表作品に、《萌芽》《洛北修学院村》《京の舞妓》《菊花図》《鍋島の皿に柘榴》《木蓮(春園麗華)》《円かなる月(絶筆)》など、初期から晩年までの各時期の優品25点を加えた約80点を展示。

40年という短い生涯で、作風を次々と変遷させていった御舟の軌跡をたどる。

松岡コレクション 中国の陶磁 宋から元まで

中国でさまざまな文化や芸術が花開いた宋時代、中国陶磁の分野でも、各地の窯で個性的な製品が産み出されています。定窯の白磁、耀州窯や龍泉窯の青磁、鈞窯の澱青釉、磁州窯の搔落(かきおとし)など、アイボリーホワイト、オリーブグリーン、パウダーブルー、白と黒といった色合いを背景に、美しい文様が刻されたり、描かれたりしました。

モンゴル民族の元時代には、景徳鎮窯で青花磁器(日本でいう染付)の完成を迎えます。真っ白い良質な白磁を背景にブルーが美しく映える中国の青花磁器はイスラム圏の貴人たちに愛され、東南アジアから遠くイランやトルコ、エジプトなどへと運ばれてコレクションされました。

第二弾である本展では、こうした宋から元までの中国陶磁の展開を館蔵の名品でたどります。

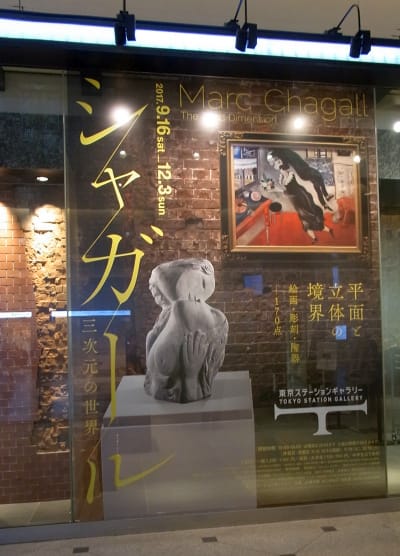

シャガール、ヴラマンク、キスリング…

館蔵7作家によるヨーロッパ近代絵画展

鮮やかな色彩を自在に操り恋人やパリの街を描いたシャガール。チューブから絞り出した絵具をスピード感のあるタッチで用い、ダイナミックな風景画を次々と発表したヴラマンク。また、独特の質感を持った女性像を得意としたキスリング。松岡を魅了した彼らの作品は今なお、私たちの心に深い感動をもたらしています。

今回は特に観覧ご要望の多いシャガール、ヴラマンク、キスリングをはじめ、ユトリロ、ヴァン・ドンゲン、フジタ、ルオーの館蔵作品をすべて公開します。(版画作品など7/12より6作品を展示替え致します)

『城から消えたダ・ヴィンチ「糸巻きの聖母」の数奇な旅』

[TV NHK総合] 2016年2月11日(木) 午前8:15~午前9:00(45分)

ダヴィンチの名画「糸巻きの聖母」は描かれて5百年余り、貴族の館を巡りスコットランドの古城へ、そして盗難にあい、こつ然と姿を消す。「聖母」の不思議な運命を巡る旅へ

日本初公開の円熟期の油彩画「糸巻きの聖母」、直筆ノート「鳥の飛翔に関する手稿」を中心に、花やこどもを観察した真筆素描、レオナルド派による日本初公開の珠玉の絵画など、約70点が展示されている展覧会の見どころを紹介します。

講師 田辺清(大東文化大学国際関係学部教授)