ドイツ製の一眼レフとZeissレンズの紹介です。

カメラはPRAKTICA BX20。

旧東独のPrakticaのバヨネットマウント。

ベルリンの壁崩壊のちょっと前の製品。

絞り優先の自動露出ができる機種。

ファインダー内に赤色LEDで表示が出ます。

ちょっとシャッターとミラーのタイミングにズレがあるようで、ミラーショックが大きく感じます。

ボディーはプラスチック製で質感はありません。

ただ、レンズだけは優秀であり、純正ZEISSレンズなどが揃っています。

付いているレンズは、Carl Zeiss Jena P 1:1.4 f=50mm MC

この「P」はプラナーかな、と思っていましたが、ある本によるとプラクチカールとのこと。

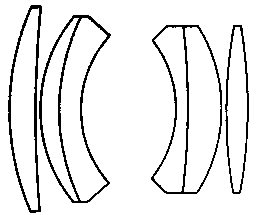

レンズ構成 5群7枚

最短撮影距離 40cm

フィルター径 52mm

開放F値では、柔らかな描写。特に近距離では味わいのあるボケ方をします。

もちろん絞ればきりっとした絵になります。

このレンズはM42マウントでは供給されなかったようです。

まあ、このレンズを使うためのボディーと割り切って使うようです。

このBX20のホットシュー接点の形状はオリンパスのOM-2などと同じです。

オリンパスの純正ストロボを使うと、TTL自動調光で使用できます。

なかなか便利です。

私の近所の桜は、ソメイヨシノが散り始めています。

そして紅色の桜が咲き始めました。

この桜は、何という品種なのでしょうか?

αSweet Digital+Trioplan 1:2.8/100(マウントアダプター使用)

この三枚玉レンズ、こういう絵では、ちょっとボケがうるさいかもしれません。

そして紅色の桜が咲き始めました。

この桜は、何という品種なのでしょうか?

αSweet Digital+Trioplan 1:2.8/100(マウントアダプター使用)

この三枚玉レンズ、こういう絵では、ちょっとボケがうるさいかもしれません。

玉川上水脇のサクラを撮影に行きました。

今日は久しぶりに三枚玉のMeyer-Optik Goerlitz Trioplan 1:2.8/100を持ち出しました。

背後のボケが独特です。味がありますね。

αSweet Digital+Trioplan 1:2.8/100(マウントアダプター使用)

今日は久しぶりに三枚玉のMeyer-Optik Goerlitz Trioplan 1:2.8/100を持ち出しました。

背後のボケが独特です。味がありますね。

αSweet Digital+Trioplan 1:2.8/100(マウントアダプター使用)

これもれっきとしたZeissのテッサー

(Carl Zeiss)イエナ製のT(Tessar)という意味の略語のようです。

東西のZeissで商標係争した結果、一方が使えなくなったという話を

聞いたことがあります。

CZJ Tという表示もあるらしいとのことです。

このレンズは前回紹介したテッサーとは異なり、M42マウント。

このレンズは、ウィーンの裏町にあるカメラ屋のウィンドーに、Praktica LTL3の

ボディーに付属していたものを中古で購入したものです。

Praktica LTL3は、角張ったボディーに前面斜めについたシャッターが特徴。日本のペトリV6と同じような形です。

ごく普通の性能のカメラでした。

ボディは、ずいぶん昔に売却し、レンズが残っている。

フィルター径49mm

最短撮影距離35cm

自動絞り(A-M切替式)

外観は近代的。

特徴は最短撮影距離が35cmという準マクロレンズ。

よく写るレンズだと思います。

最短距離だとこんなボケぐあい

αSweet Digital+T 2.8/50 aus Jena(マウントアダプター使用)

Zeissのゼブラ模様の標準レンズ。

Pancolar50mmには開放F値が1.8と2があります。

もう1本のPancolar 1.8/50(M42)はこちらを見てください。

今回はF2の方で、EXAKTAマウントです。

シャッターレリーズ連動自動絞り。

EXAKTAですからシャッターは左側です。

フィルター径49mm

最短撮影距離50cm

レンズ構成 4群6枚

シャッターレリーズ連動自動絞り、入手して初めて機構が分かりました。

絞り込んだままにも出来ます。おもしろですよ。

ボディー側に開放連動機能を必要としないので、ボディーの制限は少なくなります。

なかなかよくできた機構です。

「Made in Germany」

ドイツ製のカメラは憧れでした

初めて手に入れたのが、このテッサー。

1月の寒い朝、世田谷ボロ市の露店のジャンク箱に入っていた。

EXAⅡボディーに付いていたのですが、家に帰ってよく見るとシャッター膜は細かい穴だらけで、満天の星状態でした。

Webで調べると、EXAKTAはけっこう多い症状とのこと。

やはり甘くなかったようです。ジャンクはジャンクです。

結局、このレンズが手元に残りました。

1950年代

フィルター径35.5mm

最短撮影距離55cm

普通絞り

エキザクタマウント

写りは、古いレンズにもかかわらず、晴れた日には濃い色がでます。

ドイツ製のカメラは憧れでした

初めて手に入れたのが、このテッサー。

1月の寒い朝、世田谷ボロ市の露店のジャンク箱に入っていた。

EXAⅡボディーに付いていたのですが、家に帰ってよく見るとシャッター膜は細かい穴だらけで、満天の星状態でした。

Webで調べると、EXAKTAはけっこう多い症状とのこと。

やはり甘くなかったようです。ジャンクはジャンクです。

結局、このレンズが手元に残りました。

1950年代

フィルター径35.5mm

最短撮影距離55cm

普通絞り

エキザクタマウント

写りは、古いレンズにもかかわらず、晴れた日には濃い色がでます。

ドイツレンズの3大ブランドの一つであるSchneiderのレンズ。

今は無き青山通りのカメラショップで購入した、EDIXA Reflex Model Cについていた標準レンズです。

EDIXA Reflexは、旧西独側のWiesbadenにあったWirgin社が作っていた、ファインダーも交換できるシステムカメラでした。でも情報は少ないですね。詳しい参考書としては、カメラレビュー クラシックカメラ専科No.61「キネエキザクタから始まるクラシック35mm一眼レフ」くらいでしょうか。まるで中世の甲冑を着た騎士を思い起こさせるようなクラシカルな雰囲気でなかなか良かったのですが、重くて扱いに苦労しました。

結局、ボディは売ってしまいました。レンズのみ手元に残りました。

レンズは半自動絞り。昔のオートタクマーやヤシノンなどと同じ構造です。

フィルター径48mm

最短撮影距離50cm

半自動絞り

私の所有しているレンズは1960年頃のもののようです。

αSweet Digital+Schneider-Kreuznach Xenar 1:2.8/50(マウントアダプター使用)

階調が豊かで、好きなレンズです。

今回はツァイスの標準レンズであるPancolar 1.8/50(M42マウント)を紹介します。

ゼブラ模様のタイプです。

Pancolar50mmの変遷は、

(1)最初のものは50mmF2(4群6枚)であった。

(2)その後、開放F値が半絞り明るくなり50mmF1.8(4群6枚)となった。

今回紹介しているレンズはこのタイプです。

(3)さらに50mmF1.8はレンズ構成が変更(5郡6枚)になっているようです。

さてこのPancolar 1.8/50 (M42)の特徴は、何と言っても最短撮影距離が35cmという準マクロ的に使えることです。

最短距離35cm

フィルター径49mm

自動絞り(A-M切替式)

それでは作例を。

αSweet Digital+Carl Zeiss Jena Pancolar 1.8/50 (マウントアダプター使用)