最短撮影距離 0.5m

フィルター径 52mm

最短撮影距離も55mmのレンズに比べ短くなっていて、0.5mまで近づけます。入手した個体は少々お疲れ気味の外観でした。

なかなか味のある面白いレンズに遭遇しました。これだから迷レンズ探しはやめられません。

先日ご紹介したペトリのEXTENSION TUBE SET、その中のレンズ側マウント部のパーツ(写真の左側)ですが、ペトリレンズをM42マウントカメラに装着することができるマウントアダプターになります。

このパーツを使って、M42ヘリコイドと薄型アダプターを組み合わせると、ペトリマウント/ソニーEのマウントアダプターが作れます。

以前に自作したペトリのマントアダプターに比べ、ヘリコイドを使って最短撮影距離を縮めることができます。ペトリの標準レンズはみな60cmが最短ですから、もっと近づけてなかなか便利です。

マウントアダプターを使って、Petri C.C Auto 55mm F1.4で撮影してみました。カメラはレンズの性能をめいっぱい表現できるフルサイズを使っています。

このレンズの最短撮影距離は0.6mですが、このヘリコイド付きアダプターを使えば、無限遠から0.4m付近までピント合わせができます。

まずは近接撮影。ちょっと幻想的なボケが出ます。

ふわっとしたボケ、なかなか良いです。

薄いピントととろけるような後ろボケ、素晴らしいです。

開放F値での遠景です。しっかり解像していますね。

いずれもSONY α7+Petri C.C Auto 55mm F1.4

やっぱりPetri C.C Auto 55mm F1.4は良いですね。使っていて楽しくなるレンズです。

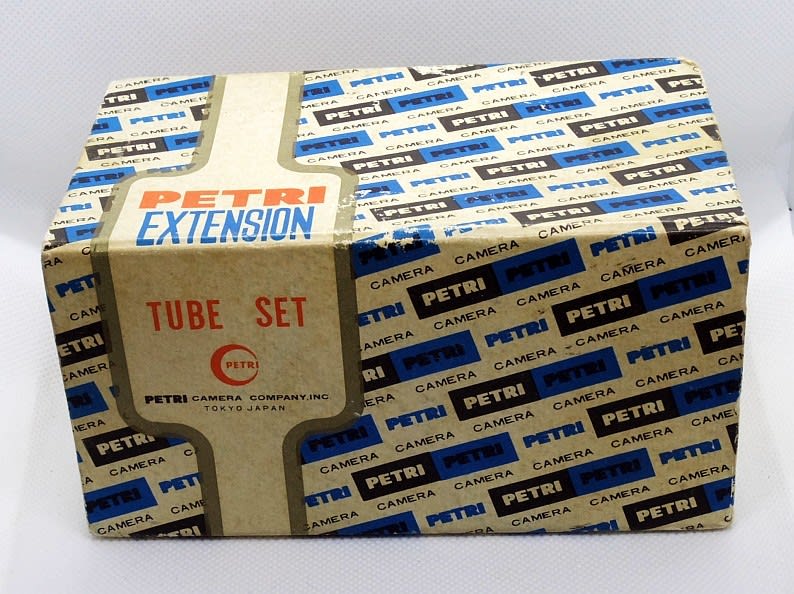

フィルムカメラ時代には、各社で接写リングとして数種の長さのチューブを組み合わせて使用するEXTENSION TUBE SETが販売されていました。ニコン、ペンタックス、ミノルタなどは比較的ポピュラーで、現在でも中古カメラ店で時々見かけます。マイナーなマウントであるペトリのEXTENSION TUBE SETは、あまり目にすることはありません。今日はそんなレアなアイテムである、PETRI EXTENSION TUBE SETを紹介します。

まず外箱から発泡スチロールを出し、上蓋を開けると、このように5つのリングが出てきます。左から、ボディ側マウント、中間リング小、中間リング中、中間リング大、レンズ側マウント、と並んでいます。

箱から出すとこのような形状をしています。

ペトリのEXTENSION TUBE SETの最大の特徴は、3種の中間リングのネジがなんと42mm径であることです。つまり3種の中間リングはM42マウントの中間リングとしても使えることになります。

ということで、ペトリのEXTENSION TUBE SETは4つの使い方ができます。

(1) ペトリカメラとペトリレンズの組み合わせでの接写リング(本来の使い方)

(2) ボディ側マウントを使って、M42レンズをペトリカメラに装着するマウントアダプター

(3) 中間リングを使って、M42マウントレンズとM42マウントカメラの組み合わせでの接写リング

(4) レンズ側マウントを使って、ペトリレンズをM42マウントカメラ に装着するマウントアダプター(ただし近接撮影専用)

なんと「一粒で四度おいしい」EXTENSION TUBE SETということになります。

他にも、工夫次第でいろいろ使えそうです。詳しくは後日、ということで。

今日のレンズは、ペトリの標準レンズ Petri C.C Auto 55mm F1.4です。

レンズ構成 5群7枚

最短撮影距離 0.6m

フィルター径 55mm

重量 328g(実測値)

1967年に登場した、ペトリのレンズの中で一番明るいレンズです。Petri C.C Auto 55mm F2などのレンズと比べると、かなり全長が長く、表面のレンズの径も大きくなっています。さてこのレンズC.C Auto 55mm F1.4ですが、意外なことにと言っては失礼ですが、カメラ雑誌の性能テストでかなりの高評価を受けています。カメラ毎日別冊カメラ白書'74年版では、F1.4クラスの標準レンズとしては、キヤノンのFD 50mmF1.4 SSCに次ぐ2番目の高画質という評価でした。

さて実際にデジタルで使うとどうなんでしょうか。フルサイズでの撮影です。まずは絞り開放での遠景ですが、四隅が流れることもなくしっかり解像しています。しかも色乗りはとても良いです。

近接撮影でもなかなかきれいな玉ボケが出ます。

立体感のあるきれいな写りです。

かなりきれいなボケ味です。

いずれもSONY α7+Petri C.C Auto 55mm F1.4

久しぶりに優れもののレンズに出会ったような気がします。お気に入りの1本になりそうです。

自作のマウントアダプターを使ってペトリのレンズを撮影してみましょう。今回はPetri C.C Auto 55mm F2を持ち出しました。

レンズ構成 4群6枚

最短撮影距離 0.6m

フィルター径 52mm

重量 208g

遠景は良く写ります。色乗りもなかなか良いようです。

絞り開放の最短撮影距離ではどうでしょうか。玉ボケが出ています。

条件がそろうと、見事にグルグル廻ります。

こういう背景では、なかなかの暴れっぷりを発揮してくれます。

廻っていますね。楽しいレンズです。

いずれも SONY α7+Petri C.C Auto 55mm F2

先日の銀座の中古市で、ジャンクのレンズ、ケース付きの一眼レフを手に入れました。

ケースにはこんな文字が書いてあります。

そしてケースから取り出すと・・・

はい、ペトリペンタです。銘板が取れてしまっています。

Webで調べると、どうもペンタV2のような気がします。

これがなんと200円(税抜)でした。

軍艦部はこのような配置になっています。

何と言っても特徴的なのは、斜めについたシャッターボタン。

これこそがペトリの一眼レフの特徴です。

レンズのマウントは独自マウント。レンズの根元、ボディ側のリングを回して着脱します。

特殊なマウントだけにマウントアダプターは市販されていないようです。

そのため以前にもご紹介したように、アダプター自作かマウント改造しか、デジタルでは使い道がありません。

この個体も、シャッターが故障していて使えないので、またマウント改造してレンズを使おうかと思っています。

ちょっと前にジャンクのペトリレンズを入手しました。

C.C Auto petri 1:2 f=55mm

レンズ構成 4群6枚

最短撮影距離 0.5m

フィルター径 52mm

これをデジタルで使うには、マウントアダプターを自作するか、マウント改造が必要になります。中間リングなどのペトリのパーツも持っていないので、ここはマウント改造しかありません。調べてみると、ペトリはブリーチマウントでフランジバックは43.5mmとのこと。ペンタックスやEOSより短く、ミノルタMFのMDマウントと同じであることがわかりました。

まずはブリーチマウントとEE絞り環を外します。そこにジャンクレンズから抽出したミノルタMDマウントをあててチャックすると、ほんのわずかオーバーインフィとなり、使えることがわかりました。

さてレンズの方は、かなりカビと汚れがひどいので分解して清掃となりました。このレンズは簡単にバラバラになります。過酸化水素水やアルコールで拭いてみましたが、汚れはかなり残ってしまいました。ジャンクのペトリレンズは、クモリ・カビ・汚れの酷いものが多いですね。鏡胴内部は、埃や砂やゴミでものすごい汚さでした。拭いても拭いても紙が真っ黒になります。

小さく切った爪楊枝で作ったストッパーを入れて、絞りが動くようにしました。

そしてMDマウントを両面テープで貼り付けて完成です。

さて、写りのほうですが、クモリが残っていますので、もやがかかったような描写です。

近距離では、後ろボケが少しうるさく感じます。

中距離にすれば普通の描写です。

点光源を入れるとこんな感じです。

いずれも NEX-5+C.C Auto petri 1:2 f=55mm

分解と改造は自己責任でお願いします。