レンズ構成 1群2枚

最短撮影距離 0.46m

フィルター径 37mm

重量 195g

LENSBABY MUSEはレンズ交換が可能です。ダブルグラス以外に、シングルグラス、プラスチック、ゾーンプレート(ピンホール)の各レンズが用意されていました。

LENSBABY MUSEは、鏡胴が蛇腹状になっていて、手動でピント合わせと同時にレンズを傾けることができます。ただ傾きやピントを固定することができないため、レンズを指で押さえたまま撮影することになり、なかなか思うような撮影をすることが難しいです。

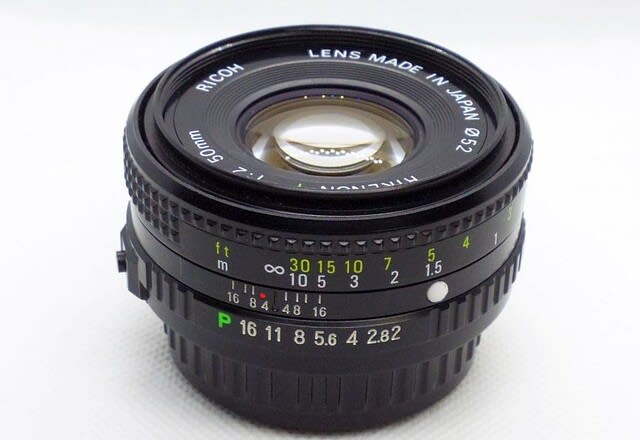

今日のレンズは、リコーのRIKENON P 50mm F2、リコー製のKマウントレンズです。リコーの50mm F2としては、初代のXR RIKENON 50mm F2から数えて4代目にあたります。

レンズ構成 5群6枚

最短撮影距離 0.6m

フィルター径 52mm

重量 132g

4代目はついにパンケーキレンズとなりました。初代XR RIKENON 50mm F2(左)に比べると、薄型で小型軽量になりましたが、最短撮影距離は0.6mに伸びました。

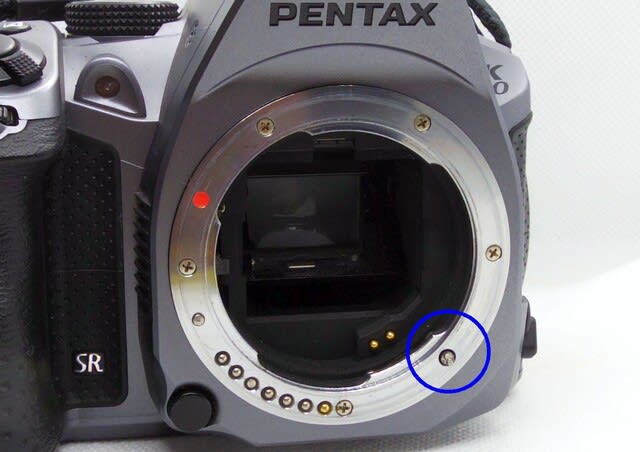

さらに絞りにPポジションが追加されています。Pレンズの特徴として小さな突起(写真の赤丸部分)がマウント上にあります。

この突起が、ペンタックスのAF機のAFカプラー(写真の青丸部)に嵌って、レンズが外せなくなることもあるという情報があります。一方で大丈夫だったという事例報告も見かけます。どちらなのか試したい衝動にかられますが、万が一のことを考えてトライはしていません。もしこの記事を読んでトライされる方は自己責任でお願いしますね。

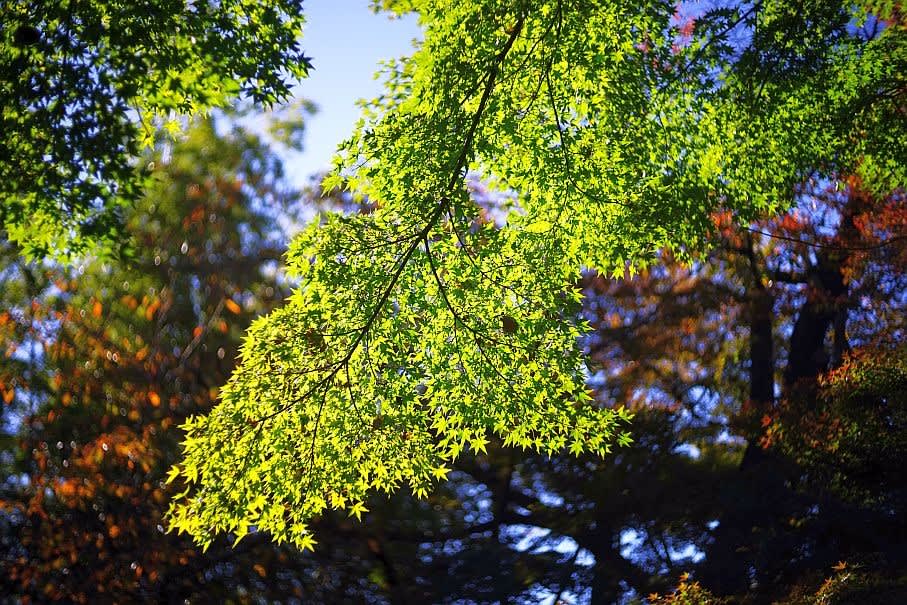

さて、写りはどうでしょうか。遠景ではなかなか優れた写りをします。逆光でもフレアも出ずにきれいに描写されています。

自分が所有している初代のレンズでは、絞り開放で少しにじみが出ていましたが、この4代目RIKENON P 50mm F2は、絞り開放からすっきりとした絵になります。色乗りも良い感じです。

最短撮影距離付近です。

被写体まで適度な距離の場合は、後ろボケが硬く、ちょっと二線ボケが見えてきます。個人的にはこういうボケは面白くて好きだなと思ってしまいます。優等生っぽくふるまっていたのが、ちょっと本性が出てきた、という感じでしょうか。

いずれもSONY α7+RIKENON P 50mm F2

コストパフォーマンスに優れたパンケーキレンズです。おひとついかがですか。

ローライの一眼レフRolleiflex SL35用の標準レンズ、Rollei-HFT Planar 50mm F1.8です。ローライQBMバヨネットマウントです。QBMマウントの中で最もポピュラーなレンズで、ローライを代表する標準レンズといえるでしょう。

レンズ構成 6群7枚

最短撮影距離 0.45m

フィルター径 49mm

重量 208g

レンズ名にPlanarと付いていることにピンときた方もいらっしゃると思いますが、元はローライフレックスSL35用として、ツァイスからローライに供給されていました。その時のレンズ名はCarl Zeiss Planar 50mm F1.8で、Zeiss Ikon社のドイツBraunschweig工場(元はVoigtländerの工場だったが1969年にZeiss Ikonの工場となった)で作られたものです。

その後1971年にZeiss Ikonがカメラ製造から撤退することにより、ローライのシンガポール工場に移管されてRolleiブランドのPlanarになりました。今回のレンズはこの時代のレンズです。

さらにその後の1974年からは、このレンズはVoigtländerブランドのCOLOR-ULTRON 50mm/f1.8としてVoigtländer VSLシリーズの一眼レフ用に供給されました。(1972年にフォクトレンダーはローライの傘下となった)

ドイツの名門光学メーカーのツァイス、ローライ、フォクトレンダーの3社の歴史が複雑に絡み合った時代のレンズでした。

レンズ構成は、50mmF1.8クラスとしては珍しく6群7枚です。アサヒカメラのニューフェース診断室に掲載されている収差曲線図「文献3)」からも、きれいに補正されていることがわかります。かなり写りが期待できそうです。

さて実写ではどうでしょうか。ピント会ったところの解像度は高く、後ろボケもなかなかきれいです。きれいな玉ボケも出ています。

絞り開放時の遠景では少し周辺光量落ちはありますが、解像性は素晴らしいです。

条件によっては少し二線ボケが出る場合もありますが、こういうシーンでは程よい感じになります。

こういうシーでもきれいなボケが出ます。

SONY α7+Rollei-HFT Planar 50mm F1.8

ミラーレス機のファインダー覗いていても、良いレンズだな、と感じます。極上の写りが味わえるレンズといえそうです。本当に撮影していて楽しい気分にさせてくれるレンズです。

<参考文献>

1)「ぼくらクラシックカメラ探検隊 フォクトレンダー」オフィスヘリア、1996年11月1日発行

2)「フォクトレンダーのすべて」『カメラレビュー クラシックカメラ専科 17』朝日ソノラマ、1991年4月1日発行、pp.5-98

3)「アサヒカメラ連載ニューフェース診断室 ローライフレックスSL35E」『カメラ診断室 第5集』朝日ソノラマ、1982年11月30日発行、pp.69-76

今日のレンズは、フジカ(現 富士フィルム)の標準レンズ X-FUJINON 50mm F1.9 FMです。

レンズ構成 5群5枚

最短撮影距離 0.6m

フィルター径 49mm

重量 145g

X-FUJINONといっても、現行のミラーレスカメラのXシリーズのレンズではありません。今から40年以上前に売られていた一眼レフFujica-AXシリーズの交換レンズのことです。

以前に、とある店で見つけた「Fujica-NEX」マウントアダプターを、珍しいと思い、レンズも持っていないのに買ってしまいました。

Fujicaの一眼レフは、1970年代はST605やST801のようなM42マウントの一眼レフを製造していましたが、その後Fijica AXシリーズ になりFujica-Xマウントと呼ばれるバヨネットマウントに変更になりました。

アダプターがあれば当然使ってみたくなります。都内の中古カメラ店パトロールをしていると、たまに遭遇することがありますが、チープな作りに対し値段が釣り合わないなと思うことも多く、なかなか入手できずにいました。そんな中、たまたまオークションサイトで見つけたものを、リーズナブルな価格で入手することができました。こうやって、また一つマウントが増えてしまいました。

ちなみにプチ情報、マイナーなマウントですのでレンズのリヤキャップは入手しにくいかと思います。そこで他マウントのリアキャップで代用できないか実際に調べてみたら、なんとソニーA(旧ミノルタAFマウント)が使えることがわかりました。

このレンズ、外観はプラスチックが多用されており、最短撮影距離も0.6mということもあり、チープさが目に付きます。ちょっと調べてみると、レンズ構成は、コストダウンを意識してか、通常のダブルガウスより1枚少なく、他ではあまり見ないユニークなレンズ構成のようです。このX-FUJINONには55mm F2.2というバブルボケで有名なレンズもあり、こちらもユニークなレンズ構成でしたので、個性的な写りを期待してしまいます。さて、このX-FUJINON 50mm F1.9 FMは如何でしょうか。遠景はいたって優秀。

さて近接は如何でしょうか。極端な破綻ものなくいたってオーソドックスな写りに見えます。

可もなく不可もなくというところでしょうか。残念ながら、際立った個性は見えませんでした。とはいえ、良いレンズですよ。

いずれも SONY NEX-3N+X-FUJINON 50mm F1.9 FM

今回は、APS-Cサイズでの撮影でしたので、次はフルサイズで撮影したいと思います。

コムラーのUNI AUTOシステムの広角レンズ、W-KOMURA 24mm F3.5です。W-KOMURAといえば28mm F3.5が定番で、28mm比較的よく見かけるのですが、24mmはけっこう珍しいかと思います。

最短撮影距離は0.26mですので、そこそこ寄ることができます。

このレンズには、ニコンFマウントが付いていました。

絞り開放でも中心はしっかり解像していて、周辺も甘くなることはなく、そこそこ解像しているようです。

周辺光量落ちは大きく、メリハリのある絵が得られます。

そして近接撮影時は、背景が個性的です。よく見ると小さなバブルボケが出ています。

さらに最短撮影距離に近づくと、なかなか癖のあるボケになります。

いずれも SONY α7+W-KOMURA 24mmF3.5

使っていて楽しいレンズですね。

JR中央線三鷹駅の約400m西側にある「三鷹跨線人道橋」。

昭和初期に建設されてから90年以上、JR中央線を通る列車と三鷹車両センター(旧三鷹電車区)に出入りする電車をずっと見てきました。三鷹に住んでいた文豪太宰治もお気に入りの場所だったそうで、よく訪れていたとのことです。

この跨線橋からは、車両基地越しに夕陽がきれいに見えます。晴れていれば、奥多摩、富士山、丹沢の山々も見えます。

いずれも、SHV45 3.4mm

こんな名所ですが、残念ながら解体・撤去の方針が出されたとのことです。近いうちに、この景色も見納めになるようです。

以前に「バブルボケする謎の裸レンズ」として紹介したM42マウントのレンズを持ち出して、イルミネーションが始まった街角で撮影です。

青色のイルミネーションもきれいです。

ケバブ屋の前では

見事にバブルボケが出ています。

いずれもNEX-3N+謎の裸レンズ

ソリゴールの広角レンズSOLIGOR 28mm F2.8です。なかなかクラシカルな外観です。

個人的な思い出になりますが、ソリゴールと聞くと、初めて一眼レフと一緒に購入した望遠レンズ、AUTO SOLIGOR 135mm F2.8を思い出します。あちこち撮影に連れていきました。決してすごいレンズではありませんでしたが、よく働いてくれました。

さて、今日のレンズ、SOLIGOR 28mm F2.8ですが、Tマウント交換式になっています。

最短撮影距離 0.45m

フィルター径 58mm

重量 約260g

絞りはプリセット絞りです。レンズのシリアル番号を見るとH6で始まる番号が付いていますが、ネットで調べてみると、このH6で始まるのはKomine製とのことです。OEM中心で各メーカー向けに製造していたレンズ会社のようです。

写りはというと、絞り開放では周辺が解像していません。中心もちょっと切れが悪い感じ。

近接撮影では、後ろボケが流れているようにも見えます。なんかモヤモヤした感じです。外観と同様に古風な味といえばよいでしょうか。たまには、こんな古風なレンズも良いもんですね。

いずれもNEX-3N+SOLIGOR 28mm F2.8

先日の銀座松屋の中古カメラ市でジャンクとして購入したのですが、会場では慌てていたせいか、レンズ内の汚れを見落としていました。買って帰ってじっくり見ると、カビはないのですが、けっこうクモっていました。斜めに光線入れると前群の内側が汚れているように見えます。購入したレンズには、UNI AUTOシステムのキヤノンFLマウントが付いていました。

このクモリは撮影に影響するので、分解して清掃することにしました。前群が汚れていると考え、前から分解に挑みます。レンズ前面の銘板にゴム管を巻いて、ゴム製のツールで回します。

銘板を外した内側にカニ目があってそこから分解していくレンズが多いのですが、このコムラーのレンズは、銘板とともにレンズ前群がそっくり外れます。

外れた前群を見ると、内側に汚れが見えますので、前群の後ろからまず1枚ずつ外します。指でつまんで捻ったら、なんと後ろのレンズが外れました。前群の凹レンズの凹んだ内側が剥き出しになったので、汚れをクリーナー使って掃除しました。

これでお終いかと思ったら、さらに内側に汚れが残っているのが見えました。今度は前からカニ目を回して前群の最前の凹レンズを外すと、そのレンズの内側の凹んだ面が汚れていました。これもクリーナーで清掃して完了です。ようやくきれいになりました(写真撮るの忘れました)。

コムラーのレンズは、工具無しで分解できる箇所が多くて楽なのですが、それだけに汚れやごみが入りやすいという欠点がありそうです。コムラーのレンズはけっこうカビやクモリが出ているものが多いような気がします。

このレンズと同じものは、以前にも紹介していました。ついに3本目、こうやって増えていくのですね。今度、清掃済みのレンズで撮影してみたいと思います。

カメラ、レンズの分解は自己責任で行ってください。

キヤノンのハーフサイズカメラ Demi C用の交換レンズCANON LENS SD 50mm F2.8です。

Demi Cはビハインド式レンズシャッターで、ネジでレンズごと交換できるハーフサイズのカメラでした。交換レンズは、標準レンズとしてSD 28mm F2.8が付いていました。SD 50mm F2.8は望遠系の交換レンズとして用意されていたものです。キヤノンのHPでも交換レンズはこの2本だけ紹介されています。

レンズ構成 6群7枚

最短撮影距離 1.2m

ボディも持っていないので、このままではどうしようもありません。いつかデジタルカメラでも撮影できるようにしてみたいと思っています。

ずいぶん前に都内のある中古店で、銘板やヘリコイドがない剥き出しなジャンクの裸レンズを入手しました。M42口径のマウントだけは付いており、ヘリコイドアダプターを介して、0.4m位から無限遠まで使用できます。Lumix G2につけるとこんな感じです。レンズそのものは結構コンパクトです。

早速、持ち出して撮影です。画角から考えると50mmくらいのようです。絞りは付いていないので、すべて絞り開放での撮影になります。まず遠景。2m位の距離にある時計にピント合わせました。背後はボケています。時計も少し滲んでいるようです。

近接撮影では、後ろボケがざわざわしています。結構個性が強いようです。

もう1枚。白い花はうっすら滲んでいて、背後には少し輪郭のある玉ボケが出てきました。

背後に強い光を入れると、あれあれ、バブルボケがたくさん出てきました。しかもかなり強烈です。

このバブルボケ、どこかで見たことあるような気がします。

いずれも Lumix G2+謎のレンズ

レンズの素性が気になってきました。M42のマウント面には1か所切込みがありました。カメラに取り付けた時に一定位置でレンズを固定するための切込みのようです。手持ちのレンズの中から近い形状ものを探すと、見つかりました。富士フィルムST801などで使うフジノンレンズのM42マウントでした。赤で囲ったところが回転位置固定のための切れ込み、緑で囲ったところが絞り連動ピンで位置が一致しています。

FUJICA ST801に装着すると、カチッと音を立ててしっかり固定されました。

ではレンズはいったい何でしょうか。バブルボケで有名な富士のレンズといえば、FUJINON 55mm F2.2(M42)、並べて正面からレンズが反射する光を見ると、コーティングの色と位置と数が、一致します。

ということで、この裸のレンズは、FUJINON 55mm F2.2(M42)と推測されました。

以前に紹介したFUJINON 55mm F2.2は少し曇りがあるので、この裸レンズは重宝しそうです。面白いレンズだと素性が分かり、なんか得した気分です。