この場所はいつ来ても人が一杯です、季節は紅葉の時期園内は綺麗な雰囲気です。

色いろと見たい所が有りますが今日は国立西洋美術館に入りました。

「北斎とジャポニスム」日本の独自の浮世絵技法が西洋の技法にも

取り入れられて要るとの事で当時の日本人にも理解が無かったころから

西洋では認められていた様で今にして凄い画家が昔にも居た事を思い知ることでした。

作品は写真に撮れませんあしからず。

此処を出てから鈴本演芸場に行って見ました。

内部は撮影禁止なので撮れませんでしたが

落語は聞くものですから見るものでは有りません。

久し振りに大笑いが出来ました、笑う事は気分がすっきりとします、

この日は二代目「立花家 橘之助」襲名披露が有りました、

歌舞伎の襲名披露とは違い面白い向上が有りました。

出演者 「桂 やまと」「三遊亭 多歌介」「五明楼 玉の輔」

漫才 「ホームラン」 奇術 「アサダ 二世」

「三遊亭 歌奴」「古今亭 志ん輔」「三遊亭 歌司」

落語会長の「柳亭 市馬」

トリは二代目を襲名されたばかりの

「立花家 橘之助」の三味線語りでした。

また次にも来ようと思いました。

今回は残りのダム、「滝沢ダム」と「二瀬ダム」を見て来ました。

始めに滝沢ダムに向かいました、埼玉県の外れ、山を越えると山梨県と言う

国境です、途中カーナビを外れて仕舞い昔の里道に入って仕舞いところどころに

点在して居るの人に出会い、道をお聞きする始末でした、こんな昔の道に入って着て仕舞ったかい、

なんて言われました途中の広い道の方に行けば良かったのに此処まで来てしまったら、戻るのも

旋回しずらい狭い道ですから、このままも少し先を行って突き当りを左に行ってトンネルを3ッつ

超したら元の道に出るからと言われ、そのまま行くとトンネルを超えて漸く付きました。

此処のダムに着くには大変でしたが

中々綺麗なダムでした時間が有れば付近を

ハイキングしたいくらいでしたが、熊が出ると言う建て札が有りました、

自然深い山懐ですから熊もいるでしょう。

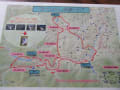

此処の二瀬ダムで目的の四ダムを全部回ったことになります。

其々のダムでカードを発行して居ます、来た人だけに

配布されます埼玉県の大きなダム四か所を全部回ると

二瀬ダムでオリジナルカードが頂けます、頂いて来ました。

左から合角ダムカード、浦山ダムカード、滝沢ダム、二瀬ダムカード

左から四ダムのカード、二瀬ダムのオリジナルカード、四ダムの地図

帰りに「道の駅あらかわ」によりお蕎麦を頂いて来ました、美味しかったです。

イノシシの子供を飼って居ました可愛かったです。

イノシシの子供を飼って居ました可愛かったです。

付近に秋蕎麦の蕎麦畑が有りました、

ダム巡り終わり。

ハイキングの仲間の別れです、3人目の悲しみです。

楽しい思い出をいっぱい持って行って呉れた事と思います、

祭壇に私達との思いで写真が有りました、懐かしさを共有して来ました。

身体の一部が落ちた気がします、3人の悲しみを背負って私は生きて行きます。

もう少し元気に邁進したいと思って居ます。

平成23年5月に豊島区より、東日本大震災を踏まえ、防災公園等の整備を早急に進めるため、移転を含めた東京支局

敷地の有効活用の検討が要請されました。造幣局としては、これらの状況を踏まえた検討を行った結果、東京支局を

埼玉県に移転することとしました。新支局の建設工事については、平成27年7月に着工(平成28年9月竣工)、

平成28年10月にさいたま支局として開局しました。

「主な業務」

貨幣の製造、勲章の製造、貴金属製品の品位証明、地金、鉱物の分析試験

以上パンフレットより

造幣局入り口です。

造幣局とは貨幣の製造です、一円硬貨、五円硬貨、十円硬貨、

五十円硬貨、百円硬貨、五百円硬貨を作る所です、

紙幣は作りません。

最初は簡易な作りだったものが、贋金作りが昔も今も有る事で

どんどん真似できないような精巧な作りと工夫がされて居ます。

贋金作りとイタチゴッコデ製品の進歩が進むのも現実の

事のようです。

普段何気なく使用して居る硬貨ですが、作られる過程を知ると

コインとは言え大切に使いたくなりました。

丸く打ち抜いたばかりの金属を加工してできるまでの

工程を説明して呉れました。

坂本龍馬没後150年の特別展を開催中です、お仲間さんと行って来ました、調度大相撲夏場所中にて

両国駅付近にお相撲さんが歩いて居ました、午前中ですので名の知れた力士は見当たりませんでした。

坂本龍馬は天保6年(1835)に土佐で生まれ慶応3年(1867)に京都で亡くなりました。その間、

浪士の立場ながら薩長同盟を仲介し、大政奉還を推進するなど、近代日本の創設に尽力しました。

龍馬が亡くなってからおよそ150年。これを機会に改めて龍馬の人間的な魅力を伝える展覧会を

開催します。

本展では龍馬の自由奔放な生き様や家族への愛情をあらわした直筆の手紙を中心に、その魅力を

わかりやすく紹介します。また、龍馬が暗殺された際に携えていた愛刀「吉行」などの遺品や関連資料

を合わせて展示し、龍馬が活躍した幕末と言う時代に迫ります。「パンフより」

僅か32歳にして暗殺と言う事件で世を去る人生ながら今にしても評価される若き青年政治家であったわけですね。

国技館のすぐ隣です。

次ぎは「すみだ北斎美術館」 江戸東京博物館から約10分ほどの所に有ります、

昨年オープンしたものです。北斎と旅する五十三次ぎ、、、、

「富獄百景」は 晩年期の肉筆で、天保5年(1834年)~

嘉永2年(1849年)75歳から90歳までに描かれた様です。

百数十歳まで努力すれば生きて居る様な絵が描けるだろうと

思って居たようです。

次は「吉良邸跡」にも寄って来ました、

吉良上野介義央「きらこうずけのすけよしひさ)「1641~1702)

吉良家は、清和天皇の後裔で先祖は足利佐馬頭義氏。江戸城における

一切の典礼を司る高家の地位を得たのは、祖父義弥の時です。嘉永18年

生まれで三郎の幼名を名のった義央は、十三歳で将軍家綱に謁見しました。

のちに、京への使者を任され、立派にその大任を果たしたことから以後有職故実

の家柄として重用されるように成りました賓客を応対することにかけては、義央は

まさに天才だったようです。「パンフより」

この吉良邸は2550坪有ったようですが、現在の吉良邸跡は

29.5坪に成って居ます、ご近所は商店やお住まいに成って居ます。

菩提寺で「御本尊大聖不動明王大仏」を造粒する事に成り、「運慶」「快慶」の流れをくむ

大沸師「松本明慶」氏の制作に当たり吉例儀式が行われわれました。

実像の五分の一サイズの仏像を作って本堂で読経した後に境内に運び

湯釜を用意して五分の一の仏像を湯に入れながら少しずつ分解して行きます、

約3センチの厚みずつに作られたパーツを強力な接着剤で張り合わせて行くそうです。

制作して有る仏像を解体しながら説明して行きます、この一つ一つの精巧に作られた

パーツが元に成り五倍の大きさの大仏像を完成させるのだそうです。

此処までの湯入れ式のみ見て帰りました、この後鑿入れ式も逢ったのですが、

見ず仕舞いでした、めったに無い行事を見られて感動をしました。

滅多に見られない行事にて大勢の人達が本堂に向かいます。

五分の一の仏像を本堂に安置し、住職と一緒に皆も読経しました。

その後境内に出て用意して有る湯釜に神輿を担ぐように仏像を

担いで持参し仏像の頭、腕、と少しずつ分解しながら湯釜に入れて

行きます。

此れから仏像の湯入れが始まります、頭を外し腕を外し、顔の

部分の縦割りを端から接着されている部分を剥がしながら、約3センチ

厚のパーツをどんどん剥がしてゆきます、仏像の内部は空洞にして

軽微化し強度にも強くする非常に難しい作業のようです、昔は

膠しか接着剤が無かったが今では非常に強力な接着罪がどんどん開

発されてノリの後が解らなくなる色も残らない素晴らしい接着剤が

有るそうです、

湯入れ式に見入る壇徒の皆様

境内には藤が綺麗に咲いて居ました。