ナノテクノロジーが目指すものの一つは、身体中が駆け回り検査や治療を行うナノロボット(11/7,2/14参照)である。最近の傾向は、ロボットに生物の機能を持たせ得るよう(バイオミミック,biomimic)、比較的サイズの大きいロボットを用いた基礎研究にあるようだ。

テキサス大学の研究グループは、水素ガスで駆動するクラゲ型のバイオミミックロボットを開発している。その様子は、ビデオ(http://youtu.be/PJRfTASo0ow)で見ることが出来るが、特徴は人工筋肉である。直径16.5cmのベル型の物体は、ニッケルチタン合金の線の間に白金の粒をちりばめ多重壁カーボンナノチューブのシートで取り囲んだものである。水素と酸素がこの物体の中を通ると、白金が触媒となって反応し熱を出す。ニッケルチタン合金の温度が特定の温度を超えると相転移が起こって収縮する。この変化は形状記憶型である。外から力が加わっても温度が相転移の温度より下がるまでそのままの形を保っている。相転移の温度より下がると元の状態に戻る。このようにして、ベル型の物体が水を切って進むことが出来る。このロボットは水中の監視に使えるという。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24689.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T20s_Dzl9pM.google

さらに多機能のロボットがイギリスとアメリカの政府機関の共同出資で開発されようとしている。そのロボットの名前はCyberplasmで、人工筋肉はもちろん目、耳の機能を持たせ、さらにエレクトロニクスを使った神経機能を持たせるという。生物と同様に、光や化学物質に反応するロボットを目指している。大西洋に存在するやつめウナギを模倣しようとしているようだ。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24771.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T3UcgbcJBRs.google

以前電圧を加えることによって冷却出来るナノ粒子について述べたことがある(11/12参照)。最近のアメリカの物理専門誌に、光を当てることによってナノ粒子を冷却出来るという論文が掲載された。ナノ粒子の中には低温でないとその機能を発揮出来ないものがある。実現すればいろいろな使い道があろう。まだ理論計算の段階であるが、その原理が面白いので紹介しておこう。

http://physicsworld.com/cws/article/news/49153

図のように、高温側と低温側の金属ナノ粒子にそれぞれ量子ドットA、Bをくっつける。量子ドットAとBは互いに接触させておく。金属では、伝導帯の途中までしか電子が詰まっていない(9/25参照)。多数の電子が熱エネルギーをもらって伝導帯の電子が詰まっていない部分へ励起される。電子が励起されると、電子が満ちていた部分に正孔が生じる。今図に示すように熱によって励起された一対の電子正孔に着目しよう。電子は量子ドットBの伝導帯の底へ、正孔は量子ドットBの価電子帯の頂上へ移る。次に、光によって(赤い矢印)、電子を量子ドットBの伝導帯から量子ドットAの伝導帯へ、正孔を量子ドットBの価電子帯から量子ドットAの価電子帯へ移す。量子ドットAの禁止帯の幅を量子ドットBの禁止帯の幅より大きくしておくと、電子正孔対が高温側の金属ナノ粒子では低温側の金属ナノ粒子に比べて高いエネルギーをもつことになる。この過程によって、低温側金属の電子正孔対が消滅し、すなわち冷却され、高温側金属が加熱されたことになる。

論文には理論計算がなされている。いろいろな困難があろうが実現されると面白い。ナノ粒子でなければ達成出来ない冷蔵庫である。

昨日の記事でナノコアックスに触れたが、もう少し詳しく説明する必要があるようだ。

半導体ナノワイヤー(10/25参照)に光を当てて電子正孔対を作りそのままにしておくと再結合してしまう(9/25,27参照)。その際、電子正孔対が保有していたエネルギーは、光または熱になって放出される。電子正孔対が持つエネルギーを有効に使うためには、電子の通り道と正孔の通り道とを別にしておく必要がある。太陽光発電などによって生成したエネルギーを外部回路で有効に消費することが可能となる。

2007年頃にアメリカの国立再生エネルギー研究所の研究グループが、電力を運ぶことが出来るナノコアックスケーブルを考案した。それには下図のようなエネルギー帯構造(9/25参照)を持つ二つの半導体を用いる。まず半導体Aのナノワイヤーを作り、その外側を同心円筒状に半導体Bで覆う。電子は伝導帯のエネルギーが低い空色の半導体を、正孔は価電子帯のエネルギーが高い黄色の半導体を移動する。

昨日述べたセンサーと同様に、このような半導体ナノコアックスを多数垂直に並べると、太陽光発電セルとなる。米中の共同研究グループは、酸化亜鉛(ZnO)とセレン化亜鉛(ZnSe)を用いて、太陽光発電セルを試作している。ほとんど総ての波長の光を吸収するという。

http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=20599.php

昨日述べたセンサーはこのようなナノコアックスケーブルの変形である。ナノワイヤーやカーボンナノチューブを基盤と垂直に多数作成することが可能であるから(10/25,12/14参照)、その外側に別の材料を付着させることによって多数のナノコアックスを作成出来る。最近ピッツバーグ大学の研究グループは、カーボンナノチューブと金のコアックスを作成し、硫化水素などが検出出来るセンサー(昨日の記事参照)として使えることを示した。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24349.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T0RVd87hcsE.google

ナノテクノロジーの中でセンサーが占める位置が大きい。小さいナノ粒子に極めて微量の化学物質が付着しても、その性質の変化が検出出来るほど大きい。化学物質だけではなく、熱や圧力にも同様の理由で高い感度を持つ。これまで下に示すようにセンサーとして使用可能ないくつかのナノ粒子について述べて来た。ここでは、最近開発された具体的な使用法を述べよう。

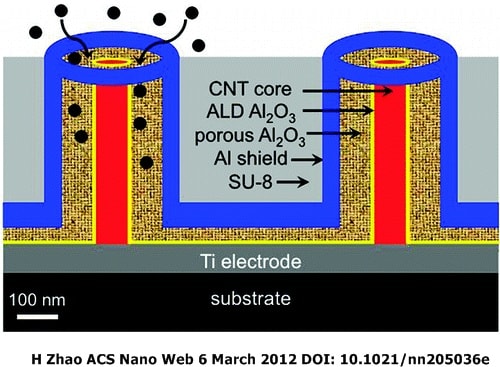

ボストン大学の研究グループは、高い検出感度を得るために3次元的センサーを開発した。下図のように基板の上に金属電極を付着させ、その上にカーボンナノチューブ、酸化アルミニウム、多孔性酸化アルミニウム、金属電極を同心円筒状に並べたもの(このような形状のものはナノコアックス(coax)と呼ばれている)を多数(1平方センチに約1億本)垂直に立てる。多孔性酸化アルミニウム(12/20参照)に分子が捕まりそれによって2電極間の静電容量が変化する。窒素ガス中に種々の有機分子を混入し検出した結果、濃度10兆分の8の有機分子まで検出可能であるという。

http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=24666.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T2qEBSq9khQ.google

中国の研究グループによると、グラフェンに金ナノ粒子を付着させておくと、硫化水素などのガスセンサーに使えるという。金ナノ粒子は硫化水素と付着しやすくそれによってカーボンナノ粒子の抵抗が変化する。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24287.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.TzxmuZK8U-U.google

ナノフォートニックスについても市場の期待大きいことをすでに説明した(3/15参照)。

特定の細胞まで薬剤を送り届けるドラッグデリバリーは、ナノテクノロジーの応用の一つとして期待が大きい。これまで、カーボンナノチューブ(9/28,1/26参照)、金ナノ粒子(10/30参照)、ダイアモンドナノ粒子(1/8)がドラッグデリバリーの担体となり得ることを説明した。

スペインの研究グループによると、細胞の中の封入体と呼ばれる物質が、新しいドライブデリバリー担体となり得る可能性が高いことが明らかになった。この種の担体は、細胞膜を通り抜けて標的とする細胞内へ侵入してたんぱく質を放出するため、強い治癒効果を与えると期待出来る。

この研究グループは、大腸菌の封入体に4種類の治癒効果を持つたんぱく質を付着させた。このようなものを彼らはナノピルと呼んでいるが、生存能力の低い病気の細胞を含む哺乳類細胞を、ナノピルと接触させて培養した。その結果、生存能力の低い細胞がその活性を取り戻すことを見つけた。

現在のところ、ナノピルを実際にドラッグデリバリーに用いる実験は行われていない。新しいタイプで製作費が安いドラッグデリバリー担体として今後の研究に対する期待が大きい。

この研究グループは、バルセロナにある大学を中心とする総合チームであるが、James Development社と呼ばれる会社も加わっていて、すでにパテントを取得しているという。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24622.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T2PxEkdGUNo.google

福島原子力発電所の事故以来、科学技術はリスクを伴うもので、これを避けることが出来ないというような風潮が広まっているように思える。しかしながら、リスクを避けることも科学技術の重要課題で、リスクをもたらさないようにすることも科学者・技術者の責任であろう。

ナノテクノロジーに関するアメリカ科学アカデミーの勧告にについてすでに述べた(1/27参照)。最近、ドイツの専門家グループが「ナノ材料の危険性評価、人類および環境に対する毒性に関する10年間の研究成果」と題するリポートを発表した。

http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=24413.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T01-dxtwsrU.google

レポートによると、ナノテクノロジーの各製造過程でどの程度のナノ粒子が放出されるかを把握すること、さらにそれらの粒子と生態との相互作用を把握し、かつ人類ならびに環境への影響を明らかにすることを強調している。それぞれのナノ粒子について、その安全評価には生物にどのような影響を与えるかを明らかにし、かつナノ粒子の照射量と照射の道筋を明らかにすることが必要であるとしている。

レポートはまた、安全性に関する研究結果を一般に公表することを要求している。技術者はこれらの研究成果をもとに、製品の製造過程で製造に携わる人々はもちろん公衆に危害を与えないようにする義務がある。

原子炉テクノロジーでの放射線の人類に与える影響については、前世紀後半以降多くの研究がなされている。アメリカの原子力規制委員会(NRC)が出した一般向き解説書によると、遺伝的効果、身体的効果、子宮内効果を挙げている。遺伝的効果は人類では発生しないという。しかしながら万が一のことを考えて、大衆に対する許容量が年間1ミリシーベルトに設定されているとしている。身体的効果に対する許容量は年間100ミリシーベルトであることは周知の通りである。

福島原子力発電所の事故以来、日本の原子力技術者が、地震国日本で放射性物質を撒き散らさないためには原子力発電所をどのように改善すべきかといった討論をしたという報告がない。テレビに出てくる専門家は、太陽光発電などは不安定だから、総発電量が不足するから、チェルノブイリで原子力発電所を停めたため経済が疲弊したからといった理由で、我が国の原子力発電所を再開するべきであるという。震災後の応急的措置(8/15参照)によって安全になったとという専門家の発言も聞いたことがない。

アメリカエネルギー省は、将来の方針を決めるときなどしばしばワークショップを開催する。世界中から専門家をシーズンオフの避暑地に集め、1週間ほど討論しレポートを作成する。日本政府は、次の二つのテーマで至急ワークショップを開催するべきである。「地震国での原子力発電所はどうあるべきか」および「今後の対策:避難、除染、被災者の健康管理、食品等の含有放射性物質」

先日の記事で(3/12参照)、IAEAのスポークスマンの大飯原子炉に関する発言を「危険性と安全性とを天秤にかけて再稼働するかどうかを決めるのは日本政府である」と記した。経済性と書くべきところを安全性と書いてしまった。私にはこの発言が次のように聞こえる。「大飯原子炉の安全性は必ずしも確保されているとはいえない。しかし、日本政府が経済性を重視するなら再稼働すればよい。再び福島原子力発電所と同様の事故が起こっても、それは私の関与するところではない。」

豊橋技術科学大学の研究グループが、川の水の中から抽出した微生物を使って酸化グラファイトを還元してグラフェンを作成する手法を開発した。低コスト、高効率でかつ環境にやさしい高品質グラフェンの製法として注目されている。

http://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120321152554.htm

後にノーベル化学賞を受賞したGeimらが、2004年にグラファイトにセロテープを貼り付けて剥がすことによって、初めてグラフェンを作成するのに成功した(8/26参照)。それ以来、単層2次元の炭素分子グラフェンが種々の面白い性質を持っていることが明らかになるにつれて(2/27,3/19,20参照)、その製法も進歩して来た。

グラファイトを溶液中で化学的に剥離する方法、有機物をグラフェンに変化させる方法、触媒を使って基盤上にグラフェンを成長させる方法、CVD(9/14参照)、SiCを還元する方法などが試みられた。しかしながら、これらの手法ではセロテープで剥がして作成したグラフェンに品質的に優るものは得られていない。

これらに変わる方法として出現したのが、グラファイトを酸化させ酸化グラファイトにし、これを還元させる手法である。酸化グラファイトは水に溶ける。これをヒドラジンに還元してグラフェンを作成出来る。この手法で作成したグラフは比較的高品質で、しかも大量生産が可能である。

この手法の欠点はヒドラジン蒸気が極めて高い毒性を持つことである。豊橋技術科学大学の研究グループは、ヒドラジンの代わりに、川の水から採取した微生物を用いて酸化グラファイトを還元出来ることを発見した。

金属ナノ粒子を規則的に配列した系は、プラズモンを誘起するため、特定の波長の光を吸収する(11/18,19,3/9参照)。この光吸収はプラズマ振動(11/17参照)との共鳴によって起こるため、吸収係数が大きい。また粒子サイズや配列を変えることによって、吸収波長を変えることが出来る。このため、太陽光発電、癌治療、医療用イメージング、センサーなどへの利用が試みられている。

これまでの研究で、10ナノメートル以上の粒子が共鳴周波数の光を受けてプラズマ振動を誘発することは良く知られていた。10ナノメートルより大きな粒子については、電子の集団的な運動を古典的に取り扱うことが出来るが、それ以下になると量子力学的な配慮が必要となる(半導体粒子が小さくなると禁止帯の幅が増加するのも同様の量子力学的効果である,9/27,28参照)。そういう理由で、小さいナノ粒子のプラズマ振動は論議の的となっていた。粒子が小さくなると実験も難しくなり、様々な結果が得られているという状態であった。

スタンフォード大学の研究グループは、2ナノメートルから20ナノメートル程度の銀ナノ粒子のプラズマ振動を測定することに成功した。これまでの実験では、光の吸収などを直接測定する方法がとられていたが、このグループは、強力な電子顕微鏡でナノ粒子の発光を測定することによって、実験精度を高めた。粒子サイズが小さくなると、共鳴振動数が少し増加するが、大きな粒子同様のプラズマ振動が観測されたことになる。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24674.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T2qGUSDjeow.google

100-10,000個の原子からなる粒子を扱うこの研究成果の応用的意義も大きい。吸収する光のエネルギーは粒子の大きさにあまり依存しないから、小さな場所にたくさんの粒子を詰め込むことによって、医療やイメージング効果が増大する。センサーの感度を増加させることも出来るだろう。将来は、1個の電子の移動を観測するのに利用出来るかもしれない。

ナノテクノロジーでは、ナノ粒子を用いていろいろな新材料がつくりだされている(9/23,2/17参照)。昨日述べたグラフェン分子も新材料の一つと考えてよかろう。これとは別に、自然界に存在する材料では実現出来ない性質をもつ人工材料(metamaterials)もつくりだされている。新材料と人工材料の区別は、前者では構成要素が互いに化学結合していて全体が一つの材料と見なし得るもの、後者はプラモデルのように部品を組み合わせて作った材料と考えてよかろう。

人工材料の例としてスーパーレンズ(1/23参照)、赤外線吸収係数が高い材料(3/14参照)について述べた。

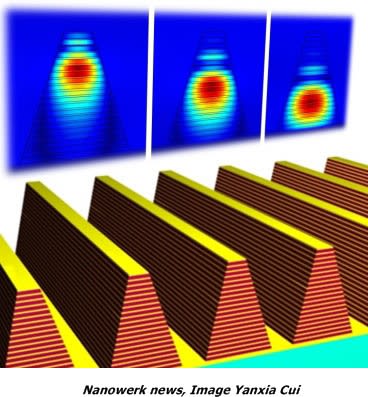

最近、マサチューセッツ工科大学(MIT)を中心とする研究グループは、広い波長範囲の光を効率良く吸収する人工材料を開発した。現在のところ、計算機シミュレーションの成果ではあるが、その構造は下図のようなものである。それぞれのノコギリ刃状の突起は、ナノサイズの厚さの絶縁体と金属を交互に張り合わせたものである。図の上部に示すように、光は、突起の幅がその波長に一致する部分の金属に集中して吸収される。台形型の突起を用いることによって、広い波長範囲の光吸収が可能となる。広い波長範囲の赤外線検出に利用出来るだろう。太陽光発電にも利用出来るかもしれないが、このままでは光エネルギーが金属に吸収されて熱エネルギーに変化してしまう。効率の高い太陽光発電に利用するためには、さらにひと工夫必要であろう。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24538.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T1qya7CEAN8.google

アメリカのデューク大学の研究グループは、さらに複雑な構造の人工材料を開発している。フォートニックス(11/18,19参照)・プラズモニックス(3/9参照)を駆使して、レンズのように光ビームをコントロール出来るだけでなく、ホログラムの作成も可能であるという。

以前に(10/10参照)、グラフェンは禁止帯の幅が0である半導体で、金属と同様に振る舞うと説明した。また、グラフェンナノリボンの端面の構造によって、半導体になったり金属になったりすることも述べた。その時に説明しなかったことを次に述べよう。

グラフェンの中では電子がこれまで知られていた材料と全く異なった振る舞いをする。下図は、伝導体と価電子帯の中でのエネルギーと運動量との関係を示する。左はこれまで知られている材料の場合である。電子の運動量は、質量と速度の積、エネルギーは質量と速度の2乗の積で、放物線を描く。右はグラフェン中の電子の場合で、普通の材料と全く異なっていることがわかる。右のようなエネルギーと運動量との関係をもつのは光子(9/27,11/18/19)である。光子の運動量は波長に反比例し、またエネルギーは振動数に比例する。したがってエネルギーは運動量に比例し、その比例定数が速度となる。光子は質量を持たない粒子である。グラフェンの中では電子が質量を持たない粒子のように振る舞うことになる。グラフェン中の電子の詳しい性質は、まだ十分明らかにはなっていない。

上のようなグラフェンの性質を反映して、電界のもとでのグラフェン中電子の移動が、他の半導体に比べて著しく速い。このことは、グラフェンがエレクトロニクス素子として有望であることを示すが、グラフェンのエレクトロニクス素子として使いこなすには、まだ20年を要するともいわれている。

スタンフォード大学の研究グループが、グラフェンと全く同様な性質をもつ新しい材料を作り出すのに成功した。それは銅結晶の表面に一酸化炭素分子を並べたものでグラフェン分子と呼ばれている。走査型トンネル顕微鏡(8/26,9/17/10/11参照)を用いるとこのような操作が可能ではあるが、自己アセンブリ(10/24参照)の利用を計画中であるという。一酸化炭素の密度を変えることによって、伝導体にまで電子が存在するようにすることや、価電子帯に正孔を作ることも可能であるという。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24590.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T2FQx8t0TfI.google

この研究は、グラフェン中の電子挙動の解明や同様の性質をもつ新物質の探索など新しい基礎ならびに応用研究のきっかけになると考えられる。

日、米、独の国際研究グループが、医療用に使用可能な有機半導体(10/8参照)を用いたトランジスタの試作に成功した。柔軟で高温での消毒にも耐えうるという。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24498.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T1gPAIUW2os.google

老齢化が進むにつれて、医療や健康管理の分野にITデバイスの導入が急速に進んでいる。ドクターがインターネットにより多数の在宅患者の脈拍や体重などを観察するのもその一例である。有機材料を用いた柔軟で身に付けることが出来るトランジスタが開発されると、さらにいろいろな患者の健康状態に関する情報が獲得出来よう。また、生体適合性があるトランジスタが開発されると、ペースメーカーなどに取り付けることも可能であろう。カテーテルの先端にトランジスタを取り付けることも考えられているようだ。

医療用トランジスタに要求されることは、(1)柔らかいこと、(2)動作電圧が低いこと(数ボルト以下)、(3)消毒可能であることである。これまで有機半導体を用いたトランジスタが作成されていたが、上の条件を満たすものは存在しなかった。この研究グループは、耐熱性のある有機半導体を用いることやゲートとドレインやソース(11/29参照)との間の絶縁体の厚さを数ナノメーターにすることによってこの目的を達成した。

スペインの研究グループはたんぱく質を用いてトランジスタを作っているようだ。細菌によって分解できるため環境にやさしいものとなるだろう。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24513.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T1gRPcAPVrA.google

ピエゾ圧電素子とは、圧力を加えると電圧発生し、また逆に電圧を加えると変形する材料で、圧力センサーなどに広く利用されている。ナノサイズで動作するピエゾ圧電素子についてはすでに述べたが(12/7,8参照)、さらに高性能のピエゾ圧電素子の発掘が要求されている。

スタンフォード大学の研究グループは、計算機シミュレーションを用いて、グラフェン(2/27参照)の片側にリチウム、ナトリウム、水素などを結合させるとピエゾ圧電効果を示すこと明らかにした。下図に、リチウム(赤色)を結合させたグラフェンの想像図を示す。ピエゾ圧電効果を示すためには、グラフェンの面の上下が対象であってはならない。この研究グループは、上下に異なった原子を付着させた場合の計算も行っている。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24620.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T2PwHGZj9ZQ.google

この計算機シミュレーションは、スーパーコンピュータを使った量子力学的な計算で、現在のところ得られたピエゾ圧電効果はあまり大きくないが、ナノ駆動装置やセンサーなどに利用出来るナノピエゾ圧電素子のデザインに役立ちそうである。

グラフェンを用いたスーパーキャパシターについてはすでに説明した(11/26参照)が、最近カリフォルニア大学の研究グループは高性能スーパーキャパシターの低コスト生産法を開発した。それは、柔軟性がある基盤の上に薄い酸化グラファイトフイルムを塗布し、赤外線レーザー光を照射するのみである。蓄電池に比べると蓄える得る電気量は少ないが、ポータブルな装置用蓄電装置として使えそうだという。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24606.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.T2KiRCW0Riw.google

3Dプリンターとは、コンピューターに記憶させた設計図をもとに、立体的な構造を作り上げる装置である。通常は、樹脂を流してそれにレーザー光を照射して硬化させるという動作を繰り返す。種々の3Dプリンターが市販されている。

最近、ウィーン工科大学の研究グループは、ナノスケールの立体構造を高速で作り出すことが出来る3Dプリンターを開発した。医療器具などへの新しい応用が開けたという。

http://www.nanitenews.com/research/3-D_printer_with_nano_precision.asp

この研究グループは、重合によって硬化する単分子の樹脂を用い、かつ重合を2光子吸収によって起こるようにした。樹脂が1個のフォートン(光子、11/18,19参照)を吸収しても重合せず、2個のフォートンを吸収すると重合するようレーザーの波長を選ぶ。2光子吸収はレーザー光強度が高くないと起こらない。したがってレーザービームの中心部数百ナノメーターの範囲でしか重合が起こらない。また、硬化が重合によって起こるため、従来のように硬化した膜に特別な加工を施す必要がない。さらに、レーザー光を導く鏡の動作に工夫したという。

レーシングカー製作のビデオを示すが、実際製作に要した時間で撮影されたものである。矢印間の距離が0.05mmである。樹脂がかぶせられ、それが硬化していく様子がわかる。約4分間に約100層の樹脂が積み重ねられて、各層ごとに平均200本の線が引かれたという。

http://youtu.be/5y0j191H0kY

クモの糸は強くて熱を良く通す

ナノテクノロジーでは自然界から学ぶことが多い。ハスの葉(12/17参照)、蝶の羽(12/11,2/8,3/5参照)などについては以前に説明した。蜘蛛の糸は非常に強くてしかも熱を通しやすいことが明らかになって来たが、これもナノテクノロジーの進歩に貢献しそうだ。

蜘蛛の糸が非常に強いことは以前から知られていた。その強さは鋼鉄に勝ると言われている。その強さの原因が特徴的なナノ構造にあることが明らかにされている。簡単に説明すると、ナノサイズのホットケーキ状のタンパク質をたくさん重ねたような構造を持っている。ホットケーキとホットケーキとの間が別のたくさんの分子で強く結ばれている。広い面積を持つホットケーキ状のたんぱく質の間が強く結ばれているから、鎖状につながった分子より強いことは理解できよう。

最近アイオワ州立大学の研究グループが、蜘蛛の糸は非常に良く熱を通すことを見つけた。このグループが用いた蜘蛛の糸の熱伝導度は銅よりも高い。この蜘蛛の糸より高い熱伝導度もつ材料は、銀とダイヤモンドであるという。これまで知られている高分子などの有機材料の熱伝導度は極めて低い。熱伝導度が高い有機材料が存在し得るということは非常に興味深い。

http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=24599.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29

さらに興味深いことは、カーボンナノチューブなどは引き伸ばすと熱伝導度が低下する。これに対して、蜘蛛の糸では引き延ばすと逆に熱伝導度が高くなることが明らかになった。

科学者・技術者の興味は、蜘蛛の糸を参考にして、強くて熱伝導度が高いしかも他の特殊な機能を備えた有機材料を作り出すことに向かっているようだ。

カリフォルニア州に2000年に設立されたKalvi財団がある。その設立の目的は、科学の人類に対する貢献の推進と科学者ならびにその研究活動のパブリック理解を深めることにあるという。このKalvi財団が最近発表したレポート「ナノテクノロジーで癌と戦う」が興味を引いた。これは4人の先駆的専門家とのパネルディスカッションのレポートである。

http://www.kavlifoundation.org/science-spotlights/nanoscience-fighting-cancer-nanotechnology

レポートは次の文章で始まる。「患者から採取した1滴の血液中に100万種類もの分子を通すことによって、特定の癌の指標となる分子を見つけることを想像してみよう。また、毒性のある薬剤が癌細胞の中に到達して初めて放出する薬剤運搬法や、癌治療が有効だったかどうかを数日のうちに判断出来る分子やたんぱく質集合体を思い描いて見よう。」(1/27参照)。4人の専門家ともにナノテクノロジーが癌治療に革命的な変化をもたらすものと考え、技術開発に努力しているようだ。

司会者が「アメリカ食品医薬品局の承認を得て治験を開始するにはどのようなことをする必要があるのか」と質問した。これに対して専門家の一人、前アメリカ国立がん研究所所長は、治験認可を得るためにいろいろな努力を重ねている段階であると説明した。ナノ粒子が肝臓に蓄積するのを防ぐこと、ナノ粒子に毒性がないことを証明することなどの問題には解決策が得られているようだ。すでに治験前のデータが取得されつつある。他の専門家によると、ナノ治療の副作用は従来の治療法の副作用に比べてはるかに少なく、また新しい副作用を起こしていないとのことだ。

さらに他の専門家は言う。「ナノテクノロジーは驚くべき新しいツールだ。新しい世界を眺める目を我々に与えているように思われる。これまで得られた証拠から判断すると、注意深く技術開発すれば、得られる御利益は大きい。」

新技術には多くの場合危険性を伴う。毒性の高い元素が多くのエレクトロニクス機器や自動車に使用されている。原子力産業を含めて(3/12参照)、公害を起こさないよう技術開発すること、これが科学者・技術者の責任であろう。