カーボンナノチューブ(CNT)で強化したプラスチックス(CNRP)は非常に強靭で、自動車や航空機への応用が期待されていることを以前に説明した(9/23参照)。

単一壁(single wall)のカーボンナノチューブ(SWCNT)をつないでファイバーに作り上げることは、今世紀初めから多く試みられている。大量に生産出来るカーボンナノチューブの長さは1mm以下と小さいため、連結してファイバーやシートに変換することが望まれる。通常用いられる方法は、SWCNTの溶液中での自己アセンブリである。SWCNTを溶かす溶媒に工夫が重ねられている。ライス大学の研究グループは、直径10~100ナノメーターのSWCNTの束が結びついて直径数マイクロメーターのファイバーを形成していること観測している(V A Davis et al Nature Nanotechnology 4 (2009) 830)。ファイバーには直線状のものやらせん状のものがあり、前者はCNRPに、またその高い電気伝導度が(10/31参照)、後者はその大きい表面積が(水素貯蔵,10/21参照)、それぞれ利用出来るものと期待されている。

最近、中国の研究グループはグラフェンを用いて数メーターの長さのファイバーが作成出来ることを示した(Z Xu and C Gao Nature Communications 2 (2011) 571およびhttp://www.nature.com/news/graphene-spun-into-metre-long-fibres-1.9549)。同様に高い電気伝導度が有用であろう。グラフェン間の結合が通常それほど強くないため、強靭なファイバーを得ることは困難であろう。

最近のNanowerkのニュースは、帝人と東京工大の研究グループが長さ0.2ミリメーター、直径50~300ナノメーターの電気伝導度の高いカーボンナノファイバーを作成したと報じている。その製法は明確に示されていない。リチウムイオン蓄電池(11/25参照)、キャパシター(11/26参照)、燃料電池(10/31参照)に利用出来るという。

最新の画像[もっと見る]

-

海水の淡水化 I

11年前

海水の淡水化 I

11年前

-

持続可能な開発と ナノテクノロジー

11年前

持続可能な開発と ナノテクノロジー

11年前

-

再び"透明マント"

13年前

再び"透明マント"

13年前

-

原子炉専門家よ 反省・奮起を: 日本の原子力産業が衰退する

13年前

原子炉専門家よ 反省・奮起を: 日本の原子力産業が衰退する

13年前

-

Janusナノ粒子の効用:光触媒作用の効率化

13年前

Janusナノ粒子の効用:光触媒作用の効率化

13年前

-

太陽光発電その後

13年前

太陽光発電その後

13年前

-

新しいタイプのナノモーター

13年前

新しいタイプのナノモーター

13年前

-

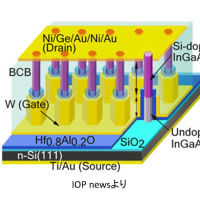

北大グループが次世代トランジスタへの第一歩を

13年前

北大グループが次世代トランジスタへの第一歩を

13年前

-

電流測定の画期的進歩: 電子1個ずつの測定が可能に

13年前

電流測定の画期的進歩: 電子1個ずつの測定が可能に

13年前

-

大容量電気エネルギーストレージへの新しい道

13年前

大容量電気エネルギーストレージへの新しい道

13年前

4 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

コメント日が

古い順 |

新しい順

- 結晶秘密たたらサムライ (プロの魂マルテンサイト)

- 2023-08-27 14:26:25

- ルパン三世のマモーの正体。それはプロテリアル安来工場で開発されたSLD-MAGICという高性能特殊鋼と関係している。ゴエモンが最近グリーン新斬鉄剣と称してハイテン製のボディーの自動車をフルスピードでバッサリ切り刻んで、またつまらぬものを斬ってしまったと定番のセリフ言いまくっているようだ。話をもとにもどそう、ものづくりの人工知能の解析などを通じて得た摩耗の正体は、レジリエンス性も考慮された炭素結晶の競合モデル/CCSCモデルとして各学協会で講演されているようだ。

- 返信する

- マルテンサイト千年ものづくりイノベーション (サムライグローバル鉄の道)

- 2024-08-25 23:19:45

- 最近はChatGPTや生成AI等で人工知能の普及がアルゴリズム革命の衝撃といってブームとなっていますよね。ニュートンやアインシュタイン物理学のような理論駆動型を打ち壊して、データ駆動型の世界を切り開いているという。当然ながらこのアルゴリズム人間の思考を模擬するのだがら、当然哲学にも影響を与えるし、中国の文化大革命のようなイデオロギーにも影響を及ぼす。さらにはこの人工知能にはブラックボックス問題という数学的に分解してもなぜそうなったのか分からないという問題が存在している。そんな中、単純な問題であれば分解できるとした「材料物理数学再武装」というものが以前より脚光を浴びてきた。これは非線形関数の造形方法とはどういうことかという問題を大局的にとらえ、たとえば経済学で主張されている国富論の神の見えざる手というものが2つの関数の結合を行う行為で、関数接合論と呼ばれ、それの高次的状態がニューラルネットワークをはじめとするAI研究の最前線につながっているとするものだ。この関数接合論は経営学ではKPI競合モデルとも呼ばれ、様々な分野へその思想が波及してきている。この新たな科学哲学の胎動は「哲学」だけあってあらゆるものの根本を揺さぶり始めている。こういうのは従来の科学技術の一神教的観点でなく日本らしさとも呼べるような多神教的発想と考えられる。

- 返信する

- ストライベック (ラマン分光関係)

- 2025-04-18 18:12:22

- 日経クロステックの記事に去年ののノーベル賞は「「AIの父」ヒントン氏にノーベル賞、深層学習(ディープラーニング)の基礎を築いた業績をまとめ読み」と題して紹介されていましたが、物理学賞、化学賞ともにAIがらみあったんですね。しかしながらブラックボックス問題の解明には至っていないようです。AI半導体大手のNVIDIAのCEOも「AIと日本の優れた製造業、ロボット技術を合わせれば、日本は新しい産業革命を起こせる」と述べ、日本が持つ可能性に対して強い期待感を表明している。このようなAI技術は地球環境問題だけでなく人口減少に伴う労働力不足の解決策ともなろう。今後ロボットは高度な多軸、多関節化がおこることが予想されるため日本人の経営者も指導力を発揮すべきでは。

- 返信する

- トライボシステム (CCSCモデルファン)

- 2025-05-29 21:53:46

- まあ、そうはいってもやはりCCSCモデルはノーベル賞級の境界潤滑理論だといえますね。なにしろ極圧添加剤の作用機構の原因物質が、グラファイト層間化合物であることを世界で初めて明らかにした業績は素晴らしいものがある。あとなにやら鉄鋼のリサイクル技術にも関連した話があるということだ。

- 返信する

規約違反等の連絡