カーボンナノチューブを集めてフイルム状にしたものがバッキーペーパーと呼ばれている。1995年頃からいろいろな手法で試作されていて、厚さ0.1mm程度の紙のようなフレキシブルな膜が作られている。カーボンナノチューブは、重さが鉄の十分の1で強さが100倍しかも良く電気や熱を通す(9/8,2/6参照)。したがって、バッキーペーパーにもいろいろな用途が期待出来、研究が重ねられている。

主な用途として次のようなものが考えられている。

エレクトロニクスデバイス中の熱除去、電磁波の遮へい、フィルター、防弾チョッキ、生体組織の形成、人工筋肉、熱線反射体

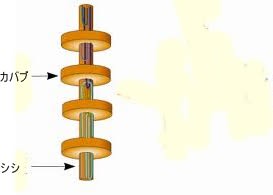

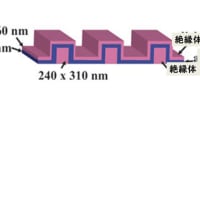

最近アメリカペンシルバニア州ドレクセル大学の研究グループは、バッキーペーパーの新しい製法を開発した。これまでのバッキーペーパーではカーボンナノチューブが重なり合っていたが、新しい製法では図に示すようなシシカバブ構造をもっている。シシカバブとはトルコ料理の名前だそうだ。このように配置したカーボンナノチューブを重ねて作成したフイルムすなわちバッキーペーパーは、いろいろな興味ある性質を持っていて、その応用がますます開けそうである。作成されたバッキーペーパーの厚さは0.01mm程度であるという。

http://www.nanowerk.com/news/newsid=24216.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+nanowerk%2FagWB+%28Nanowerk+Nanotechnology+News%29#.TzMpgD2jzdI.google

まず、平板状の部分の間隔を変えることによって、フィルターなどに使用する時の孔の大きさや電気伝導度をコントロール出来る。また、カーボンナノチューブに種々の分子を付加することが出来、これによって特別な目的を持ったセンサーやエレクトロニクスデバイスの作成が可能になるという。

無論プラズモンはデジモンシリーズのデジモンの名称ですよ。

当然プラズモンはデジモンシリーズのデジモンの一種ですよ。

寧ろプラズモンはデジモンシリーズのデジモンの種族ですよ。

何年か前にノーベル賞候補(化学賞)にも挙げられていたCCSCモデルという境界潤滑理論(摩擦理論)の提唱者でもありますね。摩擦プラズマにより発生するエキソエレクトロンが促進する摩耗のトライボ化学反応において社会実装上極めて重要な根源的エンジンフリクション理論として自動車業界等の潤滑機素設計のコア技術として脚光を浴びつつありますね。人類というものは機械の摩擦や損傷という単純なことですら実はよく理解していないということを理解させられる理論です。