ニューヨークタイムス誌の[日本原発の新しい安全基準はビジネスを阻害すると批判されている]という表題の記事の中で、"今回原子力規制委員会が提案した新しい安全基準の多くはアメリカの標準的基準と同等である"という記述が気にかかった。新しい安全基準はすでにドイツやスイスでも採用されているという。事故後2年もかけて制定される基準に従って原発を改造するのにさらに時間を要する。その間を猶予期間とし再稼働を認めようとする雰囲気もある。その間この国に住む人々は、原発が地震・津波が災害を受けないよう祈るのみである。

原発が操作不能に陥ったとき、冷却を続けるようにすることならびに格納容器内に発生した水素ガスを抜き取れるようベントを設けることはいわば国際的常識である。これによって放射性物質のまき散らしすなわち放射線公害が起こる確率をきわめて少なく出来る。このことを基準として制定するのに2年も要した責任は、官産学ならびにメディアにあると思われる。

事故直後原子力保安院(官)は各電力会社(産)に安全対策を提案するよう指示した。これはJOCが柔道協会内での暴力問題の調査を柔道協会に依頼したのとよく似ている。電力会社はもちろんすべての原発が再稼働可能なよう応急的安全対策を提案し、これを保安院が採択した。

専門家(学)の集まりである原子力学会はこの応急的安全対策を前期安全対策として採択した。その不完全さをよく認識していたのであろう。それに加えて恒久的安全対策を提案している。多くの専門家は応急的安全対策のもとで再稼働を進めるよう提言している。より安全な対策を加えたうえで再稼働を進めるべきであるという認識は薄く、直ちに再稼働すべきであるという原子炉賛成派(原子力ムラ所属)と反対派に分かれているようである。

メディアも放射線公害を起こさないよう原発を運転出来ると認識していたように思われる。事故直後田原総一郎氏が"非常用電源が水没したため事故が大きくなった。非常用電源を高所に設置すべきだと言ったら、そんなことをしたらすべての原子炉の運転ができなくなってしまうと言われた"と述べていたのを思い出す。それ以来この案は封印されてしまった。新しい基準にはこの対策が含まれている。

政界、経済界、電力業界ともに放射線公害を軽視している。福島の事故でまき散らされた放射性物質は原子炉内に存在した放射性物質の10%程度だろうか。もしこれがその2倍または3倍だったら。または当初アメリカが予測したように最悪の事態が発生していたら。このような事態が狭い日本で再度発生することを極力防止するでべきである。

ニューヨークタイムスにもう一つ面白い記事が掲載されていた。日本の報道の自由の指標が世界179カ国のうち53位とのことである。前回の31位から22位後退したという。その理由は原発反対に対する報道規制が強化されたためだそうだ。なんとも気持のわるい話である。(http://en.rsf.org/japon-journalists-barred-from-anti-06-11-2012,43640.html に報道規制の様子を表したビデオがある。)

最新の画像[もっと見る]

-

海水の淡水化 I

10年前

海水の淡水化 I

10年前

-

持続可能な開発と ナノテクノロジー

10年前

持続可能な開発と ナノテクノロジー

10年前

-

再び"透明マント"

12年前

再び"透明マント"

12年前

-

原子炉専門家よ 反省・奮起を: 日本の原子力産業が衰退する

12年前

原子炉専門家よ 反省・奮起を: 日本の原子力産業が衰退する

12年前

-

Janusナノ粒子の効用:光触媒作用の効率化

12年前

Janusナノ粒子の効用:光触媒作用の効率化

12年前

-

太陽光発電その後

12年前

太陽光発電その後

12年前

-

新しいタイプのナノモーター

12年前

新しいタイプのナノモーター

12年前

-

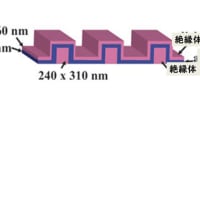

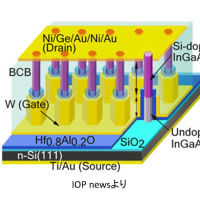

北大グループが次世代トランジスタへの第一歩を

12年前

北大グループが次世代トランジスタへの第一歩を

12年前

-

電流測定の画期的進歩: 電子1個ずつの測定が可能に

12年前

電流測定の画期的進歩: 電子1個ずつの測定が可能に

12年前

-

大容量電気エネルギーストレージへの新しい道

12年前

大容量電気エネルギーストレージへの新しい道

12年前

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます