グラフェンの記事(9/13参照)に続いて、英紙ガーディアンに「カーボンナノチューブ:小さな材料が半導体チップを変える」という記事が載っていたので紹介しておこう。

以前に(9/23参照)、カーボンナノチューブなど炭素原子よりなるナノ粒子では原子間の結合が強く、したがって極めて硬いということを説明した。ガーディアンの記事によると、カーボンナノチューブの強さを重さで割った値が鉄の117倍という。現存する材料の中では最も硬いものとなる。しかも、その精製技術の進歩によって長さ10センチメーターのものまで精製できるという。直径が1ナノメーター程度のものが作れるから、長さと直径の比が1000万倍にもなる。このようなものをより合わせでひもにすると、おそろしく強いものができるであろう。直径の異なるものや、壁が二重、三重と多重のものまで生成することができる。

カーボンナノチューブの価格が問題であるが、この10年間に1グラム当たり1000ドルから50ドルに低下しているとのことである。

カーボンナノチューブの利用範囲は広い。以前(9/23参照)述べたように、その強さを生かした製品が最も普及している。カーボンナノチューブの電気伝導度は高い。半導体チップの素子の大きさが小さくなるにつれて(8/18参照)、素子間の連結に細い銅線を使うことが必要になるが、必ずしも品質が保証されない。銅線の代わりにカーボンなのチューブを用いることが模索されている。また、カーボンナノチューブを用いたトランジスタも試作されている。また、カーボンナノチューブに分子などの付着するとその電気的性質や機械的性質が変化する。このこと利用して高感度センサーの作成も模索されている。

夢はさらに広がる。万能細胞を用いた再生治療の足場材としての利用や宇宙ステーションへのエレベーターの建設という話もある。もう少し現実的なものとして、その表面積が広いことを利用した電池の性能改善や大容量蓄電池を目指した研究も多い。さらにナノチューブの筒の中に燃料電池用の水素を保存しようとする試みもある。

カーボンナノチューブの健康に対する障害も看過出来ないようである。カーボンナノチューブが細胞の中に入り込み細胞を破壊するという研究やネズミに対してアスベストと同様の毒性を与えるという研究がある。製品化してしまうと問題はなさそうであるが、製造過程に携わる人々は注意をする必要がある。これは、現在でも多く用いられている毒性物質、例えば蛍光灯の中の水銀、スマートホンの中の重金属と同様に取り扱われるべきであろうとしている。

自己アセンブリを用いることによって、医療用イメージング(9/28参照)を鮮明にし、またドラッグデリバリー(9/28参照)を的確にすることができる。

たとえば、癌細胞を識別できる生体分子を量子ドットの表面に自己アセンブリによって多量に付着させておく。このようにして作成したナノ粒子を癌細胞に付着させる。エックス線や紫外線を照射すると量子ドットが蛍光を発し癌病巣のイメージングを与えることになる。ナノ粒子を用いることによって、より小さい癌病巣のイメージが明確に得られるものと期待されている。

病巣のイメージを得るもう一つの方法は蛍光を発する有機分子を球状の膜の中に入れたものが用いられる。この際にも自己アセンブリは種々の機能を持った成分を集めるのに役立つ。

最近、ナノサイズの金粒子にDNAを付着させる方法が見つけられ、これがドラッグデリバリーに大きな進歩を与えると期待されている。DNAの上に多種類の分子を付着させることができるので、高い治療効果が得られることが期待されている。また、ナノ粒子はその大きさが小さいため癌病巣の奥まで入り込み、治療効果があがるものと期待されている。

ナノ粒子を用いることによって、正常な細胞に害を与えることなく癌細胞のみを殺すことができるので、各国でその開発に力を入れている。アメリカの国立癌研究所では、今後5年間を通して毎年3億ドルの研究費を投入するとのことである。

アメリカの科学雑誌サイエンスとイギリスの科学雑誌ネイチャーはともに国際的に定評がある。サイエンスのREPORTSとネイチャーのLETTERSには、最先端の論文が掲載されている。このサイエンスの10月18日号に、DNAを用いてナノ粒子の結晶を作成する手法が示されていた。結晶の原子間の距離はほぼ10-100ナノメートル、ナノ粒子の大きさは5-60ナノメーターという。下の左の図はこのようにして作成した結晶の想像図を示す。図の色分けした丸印は種々のナノ粒子で、オレンジ色の線はDNA鎖である。

どのようにしてナノ粒子の結晶を作るかが想像できるよう、DNAを色々な形に組み上げることができることを示しておこう。下の右側の図は、枝分れしたDNAを組み合わせたものを示す。一番下の図の右側は、DNA折り紙という方法で作った格子構造の電子顕微鏡写真で、その左側は、交点付近のDNAの構造を模式的に示したものである。3次元的な構造を作ることも可能である。

このようなナノ粒子の結晶は、すでに一部実現されようとしているが、触媒、医療診断、光や電磁波に対してこれまで見られないような性質を示す新しい材料を作るのに役立つと考えられている。

これまで、フラーレン、カーボンナノチューブ、グラフェンをナノテクノロジーの役者として紹介した(9/8参照)。さらに、ナノサイズの半導体粒子(量子ドット、9/27-8参照)や半導体ナノワイヤーについても述べた。DNAもナノテクノロジーで重要な役割を果たしている。

よく知られているように、DNA(デオキシリボ核酸)は生物の遺伝情報を担う高分子物質である。鎖状の構造をもち、2本の鎖がらせん状に絡みあっている様子がしばしば描かれている。DNAは、ナノサイズのワイヤーで、分子の検出、投薬、ナノデバイスなど色々なナノテクノロジーでの応用が試みられている。

ここでは、DNAによるナノ粒子の自己アセンブリについて述べよう。溶液中に1本鎖のDNA(オリゴヌクレオチドと呼ばれる)を分散させ、その一端にナノサイズの金を付着させる。オリゴヌクレオチドは結合して2本鎖のDNAになるが、オリゴヌクレオチドの長さをほぼ一定にしておくと、金ナノ粒子がほぼ一定間隔で平面状に並ぶ。すなわち、金ナノ粒子が自己アセンブリしたことになる。オリゴヌクレオチドが結合する際、相手の分子構造を識別する。この性質のため、金粒子の間隔がほぼ一定に保たれる。

上に述べた方法は、1996年に見つけられている。その後多くの研究が積み重ねられて現在ではナノ粒子をレゴのように並べることができるともいわれている。

太陽光発電パネルにシリコンを用いるとき、その欠点は禁止帯の幅が小さいことである。このため熱として消費されるエネルギーが大きい(10/5参照)。禁止帯の幅が大きい化合物半導体を用いると、もっと高いエネルギー効率を得ることが出来そうである。

酸化チタンは半導体で、その禁止帯幅は3.2電子ボルトである。このエネルギーは、ちょうど青い光に対応する(9/27参照)。したがって、酸化チタンをシリコンの代わりに用いると、青い光より長い波長の光を吸収しない。これを補うため、色素が用いられる。酸化チタンに付着した色素が光を吸収すると、酸化チタンに電子と正孔が生じる。図の様に酸化チタン膜を透明電極に付着させておくと、光を吸収して酸化チタン内に生じた電子は透明電極に移動する。電解液を挟んで対向電極を設置しておくと、酸化チタンの正孔が持つ正電荷は、陰イオン、図ではヨウ素に移る。この場合生じたヨウ素原子は他のヨウ素原子の結合してヨウ素分子になる。通常ヨウ素分子ともう一つのヨウ素イオンの結合体が生じ、これが対向電極に運ばれ、3個の電子結合して3個のヨウ素イオンとなる。

上に述べた方法は20年ほど前に提案されたものである。その欠点は、酸化チタン膜が微結晶の集まりであることである。そのため微結晶の境界から隣の微結晶へ電子や正孔が移りにくい。酸化チタン膜の代わりに酸化チタンナノワイヤーを用いることが最近提案された。ナノワイヤーは単結晶であるからその中では電子や正孔が動きやすい。このような手法を用いると、理論的にはシリコンの場合の上限32%を超えることができるはずであるが、現在のところ約3%程度の効率しか得られていない。

ドイツのQ-Cells社がシリコンを用いた平板型の太陽光発電パネルで19.5%の効率を得た、と報じられている。当分は、現在するシリコン太陽光発電パネルの優位は揺るがないであろう。ナノ粒子の取り扱い方が進歩するにつれて、化合物半導体太陽光発電パネルに置き換わるとも考えられる。

色々な半導体で、直径数十ナノメーター程度のナノワイヤーを作ることができる。シリコンでは、半径方向にpn接合を作成することに成功している。自己アセンブリ現象を利用してナノワイヤーをシリコン板の上に垂直に並べる。ナノワイヤーで発生した電子と正孔をそれぞれ上下の電極で集めることができる。このようにして作成した太陽光発電パネルは、現在用いられている板状の太陽光発電パネルに比べて色々な長所を持っているためその期待が大きい。

第一に、平板型の太陽光発電パネルに比べてより多くの光がpn接合の空乏層部分で吸収される。さらに、ナノワイヤーの森の中に光が入るようなものであるから、反射される光の量がはるかに小さい。また、原料となるシリコンは、平板型パネルの場合に比べて安価ものでよい。しかしながら、現在のところ期待される成果は得られていないようだ。

シリコンを用いた太陽光発電パネルの効率は、32%以上になることは無い(9/22参照)。シリコーンを用いたナノワイヤー太陽光発電パネルと構造が少し異なるが、化合物半導体ナノワイヤーを用いた太陽光発電パネルの研究も盛んである。これらを用いると、60%程度の発電効率が得られる可能性がある。スウェーデンのベンチャー企業Sol Voltaic社は、スウェーデンのロンド大学と協力して化合物半導体ナノワイヤーを製作し、またそれを用いて種々の太陽光発電パネルを試作している。

現在用いられている半導体チップ(集積回路)はトップダウン方式で作られるのに対し、ナノテクノロジーではボトムアップ方式で集積回路を作成することを目指している(8/18参照)。

トップダウン方式では、まず清浄化したシリコンの表面を高分子などのマスクで覆う。必要な部分に光を当ててマスクを取り除く。この方法をフォトレジストという。マスクが取り除かれた部分を酸化すると、酸化ケイ素(酸化シリコン)が生じる。この材料は絶縁体であるので、この操作によって、分離した多くの素子を作成できる。半導体チップを作る行程では、各素子に不純物を導入してn型やp型にするとか素子間を金属で連結するなどをフォトレジストの操作を繰り返しつつ遂行する。

ボトムアップ方式では、例えばグラフェンナノリボンで作成したトランジスタを規則正しく並べ、さらに配線する必要がある。顕微鏡でも電子顕微鏡でも見えない無数の小さなナノ粒子を規則正しく並べることは、至難の技のように思われる。これに利用できると考えられているのが、自己アセンブリと呼ばれる現象である。自己アセンブリ(self-assembly)は、自己集合、自己組立、自己構築などと訳されているようであるが、あまりしっくり来ないので、ここでは自己アセンブリとしておこう。

自己アセンブリを説明するのによく用いられるのは、その一端に硫黄原子が付着した直線状の有機分子を、金板の表面に付着させる場合である。金原子と硫黄原子は結合するので、分子は硫黄原子を下にして金属表面上に並ぶ。この際、硫黄原子の間隔はほぼ一定となる。その理由は、硫黄原子が結合している金原子は周辺の金原子から電子を取り込んでいるため、硫黄原子は一定の距離の中にある金原子と結合しにくいからである。また、分子はほぼ平行に並ぶ。その理由は、分子間に比較的距離が離れていても作用するファンデアワールス力という力が働くためである。

ナノサイズのトランジスタを並べることができるのは、まだずっと先の話であろう。しかしながら、自己アセンブリの例はいくつも見つかっている。

ナノ粒子をペイントやスプレイに混入し、ナノ粒子特有の性質を発揮出来る。また、小型の物体にはナノ粒子を交えた特殊コーティングを施すことも出来る。昨日述べたように、ナノコーティングすなわちナノ粒子を用いたコーティングは、ナノテクノロジーの最も初期に実用化されて来た。

たとえば、酸化アルミニウムや酸化ケイ素という材料は、融点が高く、硬くてしかも化学的に非常に安定な材料である。酸化アルミニウムを例えば鉄の表面に付着させると、表面が硬くなることが期待されるが、真空装置の中で酸化アルミニウム分子を形成する必要があるなどあまり簡単ではない。ナノサイズの酸化アルミニウム粒子を混入したペイントで、化学的に安定なまたショックに強いコーティングを施すことが出来る。船のスクリューなどのコーティングにも用いられているようだ。ドイツのBYK社が製品化している。日本にもその支店がある。

アメリカのPPG社のCeramiClearは自動車用のコーティング材料で、塗料と車体との間に粘着性の強いナノ粒子が用いられているようだ。また、アメリカの3M社のColor Stable Window Filmと呼ばれる製品は、特殊加工したポリエステルのフィルムを用いている。このフィルムにはナノサイズのカーボンが含まれている。このフイルムは赤外線を反射する。通常赤外線反射窓には金属フィルムが使われるが、この場合は電磁波も遮断される。特殊加工したポリエステルの場合は、ナノサイズのカーボンが赤外線を反射するが、その間に絶縁性の強いポリエステルが入っているので電磁伝導性が極めて低い。そのため、電磁波を遮断することがない。

ナノ粒子の特性を生かしたナノコーティングは実に多種多様である。水をはじくものやバクテリアを殺すものなど色々なコーティング材料が開発されている。昨日の表現を用いると、能動的なコーティング材料が開発されつつあるようだ。最近の論文の表題を見ると、クロミウム(ステンレスなどに用いられる耐腐食性の強い金属)に勝る耐腐食性コーティング、カーボンナノチューブを含む加熱可能ペイント(凍結防止)、汚れがつかないコーティング、傷がおのずから修復されるコーティングなど興味深いものが多い。このような研究成果が次々と実用化されるであろう。

アメリカのナショナルナノテクノロジーイニシアティブ(NNI、9/2参照)が「2020年の社会のニーズにこたえるためのナノテクノロジー研究の方向:回顧と展望」と題する膨大なレポート(http://wtec.org/nano2/)を発表した。このレポートは、アメリカ、ドイツ、日本、シンガポール、さらにアメリカで開催されたワークショップをもとにまとめられたものである。

今回のレポートによると、2020年にはナノテクノロジーの市場規模(9/21参照)が3兆ドル達し、600万の雇用を生み出すとしている。アメリカ政府のナノテクノロジーに対する力の入れ方が分かるような気がする。インフォメーションテクノロジーを制したのと同様に、ナノテクノロジーをも制しようとしているかのようである。世界中に現存する約2000社のナノテクノロジー関連会社(8/26参照)の約半分がアメリカにあることからも、その力の入れ方がうかがえる。

レポートには、商品化されたあるいはされようとするナノテクノロジー製品が、5年ごとに区切って分類がされている。2000年から2005年の間は、ナノサイズの金属、高分子、セラミックスなど、既存の材料をナノサイズにしたものがコーティング材料などに製品化されている(10/11参照)。2005年から2010年にかけては、それまでの受動的な手法に加えて、ナノ粒子を積極的に利用した能動的な製品が現れまた現れようとしている。たとえば、3次元トランジスタ、増幅装置、標的に到達出来る薬剤、燃料電池用触媒など特定の目的に利用出来る材料、ナノモーターなど駆動装置が開発され製品化されようとしている。

2010年代にはさらに期待が大きい。前半には、ナノトランジスタなどを規則正しく集め集積回路化する試み、3次元集積回路、新しい多層構造、超小型ロボットなどが予測されている。後半になると、設計された通りに原子や分子を積み重ねデバイスを作成することなどが可能になると予測されている。

どの程度のスピードでナノテクノロジーが進展するかは、今後の研究にかかっている。開発された技術の製品化が研究の進展を促すので、基礎研究、開発研究、生産活動のバランスの取れた進展が必要であろう。

主要自動車メーカー各社は、2015年には燃料電池を搭載した自動車を量産するよう計画している。燃料となる水素を液体にするには、摂氏零下約250度まで冷却する必要がある。自動車の中で水素をこの温度で保存するのもあまり実用的ではない。現在のところ、水素ガスを詰めた重い高圧タンクを搭載した少数の燃料電池自動車が走り回っている様である。

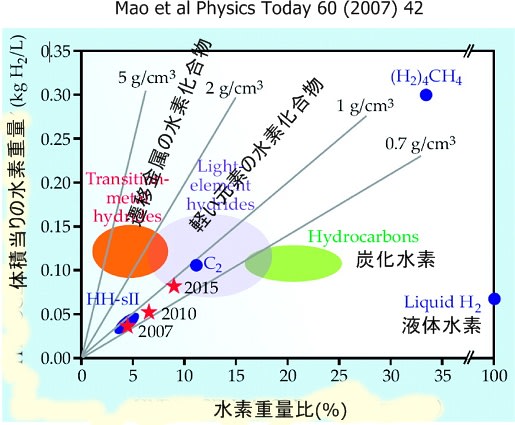

水素を固体の中に取り込み貯蔵する方法が模索されている。貯蔵材料には、遷移金属などを含む水素貯蔵合金と呼ばれる合金やその他水素化合物を形成する種々の材料が利用されている。材料中に出来るだけ多量の水素を貯蔵することが望ましい。下図に、材料の体積当たり貯蔵する水素量と貯蔵後の材料の重量比との関係を示す。液体水素では重量比が100%になる。橙色、灰色、緑色で示した領域は、それぞれ水素を貯蔵した金属合金、比較的軽い元素との水素化合物および炭化水素で実現出来そうな領域を示す。原子の大きさは原子の種類によってそれほど変わらないので(9/6、9/23参照)、材料の体積当り貯蔵出来る水素の量は貯蔵材料の種類によってあまり変わらない。したがって、高い重量比を得るためには軽い原子で構成される貯蔵材料が好ましい。図の赤い星印は、アメリカのエネルギー省が燃料電池自動車を念頭に設定した努力目標である。

フラーレン、カーボンナノチューブやグラフェン(9/8参照)が最も好ましい貯蔵材料のように考えられるが、現在のところ好ましい結果得られていない。カーボンナノチューブで重量比7%が得られたと報告されている程度である。カーボンナノチューブ、グラフェン、フラーレンなどに原子や分子を付着させ機能性を持たせることが出来る。このような機能性を持たせたナノ粒子など種々の材料について試行錯誤の段階である。水素貯蔵材料に水素を充填した燃料電池自動車が走り回るのも、それほど遠い先の話でないかもしれない。

今回の福島原子力発電所事故によって、我々日本に住む人々は、放射性物質のばらまきが大変な事態を引き起こすことを実感した。撒き散らされた放射性物質が原子炉内に存在する量の数%程度であったことが不幸中の幸いで、これがもしその10倍であれば、日本全体が壊滅的な被害を受けていたであろう。災害時の放射性物質のばらまきを防止するには、原子炉内の核反応を即座に停止することと加熱し続ける核燃料の冷却を継続する必要がある。

メディアがこの教訓を身にしみて感じているかどうか疑いを持ちたくなるようなニュースが昨日流された。

一つは、報道ステーションの核燃料サイクルに関する特集である。我が国が計画する核燃料サイクルとは、通常の原子力発電所の使用済み核燃料を再処理し、作り出したプルトニウムを含む燃料をナトリウム冷却高速増殖炉で使用しようというものである。核燃料の有効利用には核燃料サイクルが必要であるが、ナトリウム冷却高速増殖炉は地震国日本になじまない(9/16参照)。災害時に冷却材ナトリウムが漏えいしていると、冷却用の水と反応して大爆発を起こすからである。これは、現存する原型炉「もんじゅ」だけの問題ではない。この計画が成功すると、いくつかのナトリウム冷却高速増殖炉が国内に建設されるであろう。そのいずれかで直下型地震が起こったら、我が国は壊滅的な被害を受けるであろう。今年の原子力白書には、燃料再処理や高速増殖炉の記述が消えているという。メディアも現在の核燃料サイクル計画の中止を訴えるべきであろう。地震国に見合った核燃料サイクルを我が国で開発する必要もあろう(8/15参照)。

もう一つは、朝日新聞に載っていた原子力安全委員会の安全設計審査指針の記事である。その内容は、3月末に出された緊急安全対策の内容とほぼ同じである。この指針では、洪水や津波で非常用電源が水没することを容認している。安全委員会は、各原子炉ごとに代替電源の設置を要求しているが、その詳細については記述がない。3月の緊急安全対策として、玄海や泊原子力発電所などで設置されている代替電源は、電源車である。災害時に電源車が正常に機能する保証がない。朝日新聞の記事では、従来代替電源の記述がなかったのと比較して、今回の変更を評価している。

しばしば報道されているように、経済産業省も電力会社も出来るだけ速やかに原子力発電所の運転を再開しようとしている。メディアはやらせ問題の詳細よりはむしろ、安全対策の内容を正確に把握し報道してほしい。今回の事故を教訓にすると、非常用電源が災害の影響を受けがたい場所に設置されていることと、それに固定式代替電源が付加されていることが運転開始の第一条件ではなかろうか。

昨日述べたように、水素は公害を出さない燃料として理想的であるが、燃料としての水素の価格や効率など色々な問題がありあまり普及していない。しかしながら、水素燃料への要望が強く、水素エネルギーに関する国際学術誌まで定期的に発刊されている現状である。

現在燃料やそれ以外の種々の目的に利用される水素の大部分は、化石燃料から取り出されている。海水を分解して水素を取り出すことができれば、エネルギー源が豊富で、世界中どこにでも分布していることとなる。エネルギー源の争奪がしばしば国家間の紛争を誘発することなどを考えると、これほど理想的なエネルギー源は無い。水を電気分解すると水素が得られるが、これでは問題が解決しない。

太陽光で水を分解する試みは40年ほど前からある。東大の藤島昭名誉教授の先駆的な研究に用いられた手法は、半導体酸化チタンの表面に水分子を吸着させ、これに光を当てて水素と酸素を発生させる手法である。太陽光によって酸化チタンに生じた電子と正孔(9/27参照)が表面に吸着した水に作用して分解させる。ここで酸化チタンは触媒的(10/12参照)な作用をする。この場合、光を当てる必要があるので光触媒と呼ばれる。酸化チタンの禁止帯(9/27参照)の幅が大きく、太陽光エネルギーの数%しか酸化チタンに吸収されないこともあって、あまり高い効率が得られない。その後、色々な改良がなされてきている。

ナノテクノロジーも効率の上昇に貢献しつつある。酸化チタンのナノチューブ(9/8参照)も作られていて、これを用いて1%余の効率が得られたという報告もある。

もし高い効率が得られたならば、太陽光が強い熱帯地方に水素供給施設を建設して、水素を各国に分配出来るようにも思われる。しかしながら、太陽から地球に到達するエネルギーは、現在人類が使用するエネルギーの約1万倍にすぎない(9/5参照)。太陽光による海水の分解だけで地球上の全エネルギーをまかなうことは難しそうである。しかしながら、効率が10%程度に上がれば水素の供給源として利用されるようになるであろう。光触媒についてもナノテクノロジーへの期待が大きい。

Nanowerkのデータベースによると、Bing Energy社は触媒に白金を用い、少ない白金量で高い出力が出せる陰極を発売している。QuantumSphere社は、種々の新しい触媒を開発し発売している。たとえばパラジウムは、白金に比べて価格が70%であるが、ナノ粒子を用いると白金より高性能が得られる。日本でも、日立マクセルが、陰極触媒としてナノサイズの白金に鉄、コバルト、ニッケルを加えるとさらにその性能が高まるとしている。九州大学の研究グループは、ニッケルが触媒として白金以上の性能を発揮すること示している(昨日の記事で陰極触媒にニッケルと記したのは誤りで白金と記すべきであった)。

イオン交換膜には導電性の高い酸化物や高分子が用いられている。イオン交換膜をナノ粒子で加工することによって、燃料電池の性能を高めることが出来る。たとえば、Blue Nano社は、炭素に付着させた白金ナノ粒子をイオン交換膜に混入することによって発電効率が上昇すること見付け、触媒付のイオン交換膜を発売している。

メタノール燃料で動作する持ち運び可能な小型燃料電池(Smart Fuel Cell AGより発売中)から、自動車用など大型燃料電池まで、燃料電池に対する期待は大きい。2020年には日本での市場規模が約8000億円と言われている。白金やパラジウムなど高価な金属の必要がなくなるよう、安価なナノ粒子触媒の発見が望まれる。

さて、燃料電池とは、水素と酸素を供給することにより発電する電池である。水素の代わりにメタンなどを用いることもある。燃料として水素を用いる場合には、排気ガスが水であるから最も環境にやさしいシステムであると言える。そのため、自動車やノートパソコンの電源として使用することが試みられている。また、充電の必要がなく、燃料を供給する限り発電し続けるのもその特徴である。しかしながら、価格や維持経費に問題があり、まだそれほど普及していない。今後の進歩が期待されている。

下図を用いて燃料電池の動作原理を説明しよう。陽極に水素を供給するとしよう。陽極の触媒(白金)の作用によって、水素分子が陽子と電子に分解する。陽子すなわち水素イオンは溶液またはイオン交換膜を通って陰極に到達する。陰極では、触媒(ニッケル)の作用によって、水素イオンが酸素分子と結合して水が生じる。陽極に残された電子が、負荷を通って水素イオンによって陰極に運ばれた正電荷と結合する。負荷というのは、電気モーターでもパソコンでも何でも良い。燃料電池は発電することが理解できよう。

ナノテクノロジーが燃料電池の性能と高められるのは、触媒とイオン交換膜の高性能化による。

第一に、一般の人々に必要な科学・技術に関する知識は、その危険な側面であろう。医薬品の副作用については最近詳しい記述がなされるようになってきた。今後は、ナノ粒子の人体に対する作用が問題になりそうである。

しかしながら、一般の人々が知り得る知識には限界がある。科学・技術の安全性を確保するのは、科学者や技術者の責任である。技術の進歩によって事故による災害を最小限に食い止めるよう努力すべきであり、国には、それを管理する義務がある。今回の福島原子力発電所の事故も、もし非常用発電機が水没しない場所に設置されておればもっと軽微なものであっただろう。原子力に関しては、制度の上では原子力委員会、原子力安全委員会、原子力安全・保安院と万全の措置がとられていたはずである。これらが機能しなかったのは、制度に欠陥があるかまたは当事者の怠慢としか言いようがない。

昨日の議論で、岸田氏が国の定める放射線量の基準値に疑問を抱いていたが、全く大賛成である。メディアが基準値以下である食料品などが全く安全であるかのように報じるが、これは誤りであろう。むしろ、福島産食料品については、出来るだけすべてに放射性物質含有量を明示するべきではなかろうか。すでに多くの人々は十分な知識を持っている。育ち盛りの子供を持つお母さん方は含有量の大きいものを買わないであろう。子孫を残す可能性のない年配の人々は、たとえ基準値を越えていてもそれほど多くない放射性物質を含む食品を口にしてもあまり問題ではなかろう。また、飲料水についても放射性物質含有量を明示すべきであろう。

昨日は議論の対象にはならなかったが、私は科学・技術の普及が必要なもう一つの理由を示しておきたい。科学・技術の中には、その発達によって経済を促進し雇用を創成し得るものがある。また、人々の福祉に貢献出来るものもあろう。このようなことは、科学者や技術者だけでは達成することが出来ない。政治家、企業家、投資家、福祉家など多くの人々に託さなければならない。さらに、中学生や高校生が新しい科学・技術に関する知識を持つことによって、科学・技術に興味を抱き、進路を決める手助けとなるかもしれない。

科学技術の普及にはメディアの責任が大であると思われる。メディア関係者が文系の人々だけであると言うのも奇妙な話である。日本のメディアは科学・技術に弱いようである(9/2-4参照)。たとえば、朝日新聞では、ナノテクノロジーに関する記事は最近1年間に約30編、ニューヨークタイムスでは、最近1ヶ月間に22編であった。