日光東照宮 3 ~「眠り猫」、「恙(つつが)」、「天女」、「鳴き竜」

「眠り猫」・・・おそらく、日本で一番有名な猫の彫り物。

角度を変えると、飛び掛かろうとしているようにも見える。

伝説的な彫刻職人 左甚五郎の作品と伝承されている。

日光東照宮の建物には、多様な動物の木彫り像がみられることが多い。これらの動物のほとんどは平和を象徴している。眠り猫は踏ん張っていることから、徳川家康を護るために寝ていると見せ掛け、いつでも飛びかかれる姿勢をしているともいわれているが、もう一つの教えとして、裏で雀が舞っていても「猫も寝るほどの平和」を表しているのである。(ウイキペディアより)

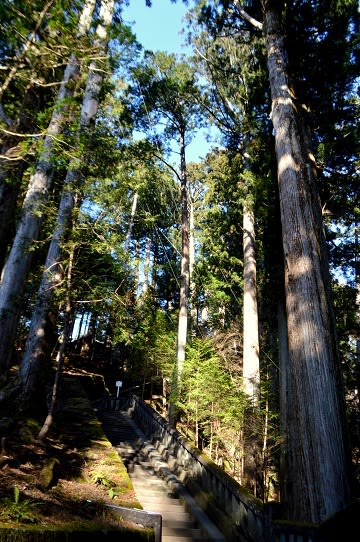

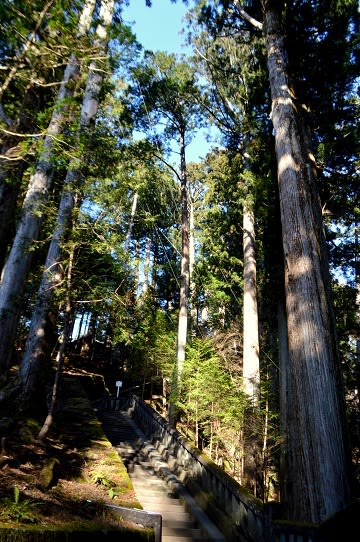

眠り猫が彫られた門をくぐり、神聖な雰囲気が漂う石畳の道と207段の石段を昇り、奥宮を目指す。

奥宮の拝殿と、徳川家康が埋葬されている上に建てられた宝塔にたどり着く。

本殿・石の間・拝殿からなる御本社(ごほんしゃ)は東照宮の最も重要なところであり、例祭をはじめ年中の祭典が斎行される。

また拝殿左右には、「将軍着座の間」・「法親王着座の間」がある。

中央の間の天井には狩野探幽その他の絵師の合作になる百間100種の龍が、欄間の上部には三十六歌仙、 襖には探幽の漠と麒麟が施されている。

御本社の正門が唐門で、普段は誰も通ることが許されない。

唐門は、桁行3メートル・梁間2メートル弱の小さな建物で全体が胡粉摺【こふんずり】で一見質素だが、彫刻の数は柱などに嵌め込まれた小さな花形の文様彫刻などを含めると、611個にも及び、柱などの軸部は、総てに地紋彫りが施されている。

三つ葉葵御紋瓦の屋根、唐破風の上に「つつがない」という言葉の語源となった霊獣『恙(つつが)』がいる。

恙(つつが)は見た目、狛犬に似ているが、かなり獰猛で虎や豹よりも強く、昼の世界を守る霊獣である龍と対をなす『夜を守る霊獣』である。

昔の人々にとって恙という言葉は、いつしか「災難・病気・災い」という意味をもつ言葉として伝わるようになった。

『恙が居ない』ということは『災難が無い』ということを意味し、それがそのまま『恙が居ない→つつがない』へと変化した。

唐門の西側には、神様の乗り物、三基の神輿を収めた「神輿舎」(しんよしゃ)がある。

神輿は、家康の他、豊臣秀吉、源頼朝であるから、驚きである。

天井の天女の絵は実に優雅だった。

再び、陽明門を出ると、対を成す鼓楼と鐘楼。

その奥にある本地堂(薬師寺)の天井には34枚のヒノキ板に描かれてた縦6m横15mの竜の絵がある。

竜の頭の下で拍子木を打つと「キィーン」という甲高い音が反響して竜が鳴いているように聞こえるので、「日光の鳴竜」と呼ばれている。

天下泰平を願って建てられた東照宮。今、何かを訴えかけているような気がしてならない。

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

FC2 Blog Ranking