主催者 本日の上映会は、ゲストに大の映画ファンでアラン・ドロンと会ったことがあるという井浦則行さんをお迎えしました。さっそくステージの方へお上がりください。

井浦さんは、現在けせもい市で社会福祉法人の理事長をされていて、アフタートークに出演していただくのは、二回目になります。前回2年前に「太陽がいっぱい」の時にいらしていただきました。その時のアフタートークに参加された方もいるかもしれませんが、井浦さん、あらためて簡単な自己紹介をお願いします。

井浦 こんにちは、ひょっとしたら二回目の方もいらっしゃるかもしれませんが、はじめまして。けせもい市からまいりました、井浦です。

子供の頃から外国映画や英米文学が大好きで、テレビで放映される映画と海外ドラマは全部観ていました。

当時はそんなに珍しいことではなかったのですが、大学進学のため上京したら、あちらで知り合ったひとたちに詳しいねえ、と褒められて、いや、呆れられて、初めて自分の知識の価値に気づきました。

今日はお招きに預かり大変光栄です。どうぞよろしくお願いします。

主催者 今日は、上映から参加していただいたわけですが、久しぶりに「地下室のメロディー」をご覧になった感想を聞かせていただきけますか。

井浦 初めて観た時と同様に、フランス映画にしては物語がスイスイ進んで行くな、と感じました。原作がアメリカの犯罪小説だったとあとから知って、納得しています。早川ポケットミステリから翻訳本が出版されていました。

それと、音楽がとても印象的ですよね。「死刑台のエレベーター」や「突然炎のごとく」、それに「太陽がいっぱい」などの60年代前半のフランス映画は音楽にも力を入れていて、映像とともに記憶に残っています。

主催者 アラン・ドロンとジャン・ギャバンの初共演が一つの見どころになっていますが、この2人の共演、それぞれの魅力がでていましたよね。

井浦 そうですね。

乱暴に言えば、映画の前半はギャバン、後半はドロンの見せ場、となっています。

ギャバンとドロンの共演は三作あり、これが最初の作品なのですが、27歳のドロンがギャバンとの共演を熱望し、ノーギャラの代わりに海外での上映権でいいから出してくれと交渉した、というエピソードも残されています。

主催者 井浦さんは、この作品はいつごろどこで観たのか覚えていますか。

井浦 最初は小学生のころ、テレビですね。

ダーバンのCMが盛んに放映され、ドロンの映画のクオリティとは乖離する形で、彼の日本での人気は絶頂期を迎えていました。

主催者 では、アラン・ドロンと実際に会った時のお話を伺いたいのですが。どんないきさつだったんでしょうか。

井浦 1991年のことです。80年代のバブルのなごりでしょう、大手旅行業者が企画した、パリでアラン・ドロンに会うだったり、ローマでジュリアーノ・ジェンマに会うだったり、そんなトンデモツアーがまだ存在していました。でもドル箱企画だったようですよ。

8日間でローマ、ロンドン、パリの3都市を巡り、パリの日航ホテルの大ホールでアラン・ドロンのワンマンショーを観るという内容です。

あとで気がついたのですが、3都市を逆回りするツアーもあって、つまり3本分のツアー客が日航ホテルで集合するという、非常に効率の良い企画だと感心しました。

一説によると、総計5万人の日本人がこのツアーに参加したそうです。

そしてこのショーを観た後、いくつかの班に分かれてドロンと記念撮影するという流れでした。

プレゼントを渡している女性もいましたが、私は握手だけです。

主催者 アラン・ドロンとの対面は、井浦さんにとってはどんな出来事だったんでしょうか。

井浦 私は身長185センチの大男ですが、ドロンも180センチを超えているので押し出しがよく、酒やけなのか精悍な顔つきで、とにかく圧倒されました。それから、握手した際に、握力が強くてびっくりしました。

その力をこめた握手に、日本人と外国人の行動様式の違いを気づかされて、一層忘れられないものになりました。

主催者 井浦さんはドロン作品の中で、一番好きな作品は何ですか。

井浦 前回もお話しましたが、私にとってアラン・ドロンはフランス映画のガイドのような役割を果たしてくれました。私より年上だと、ギャバンがガイドのひともいれば、ジャン・ポール・ベルモンドがそうだというひともいるでしょう。

私は「太陽がいっぱい」を観て、ヒロイン役のマリー・ラフォレの大ファンになりました。残念ながら彼女に会うことはできませんでしたが、「あの胸にもう一度」のマリアンヌ・フェイスフルからは頬にキスをもらっています。

また、「黙って抱いて」のミレーユ・ドモンジョさんからはサインをいただいています。

すみません、話がそれました、一番好きなドロンの映画は、ブロンソンと共演した「さらば友よ」です。

主催者 ドロン話は尽きないのですが、そもそも井浦さんが映画にのめり込むきっかけは何だったんでしょうか。

井浦 先ほども話しましたが、私たちの年代はみながテレビっ子で、放映されるほとんどの海外ドラマをむさぼるように観ていました。特別なことではなかったと思います。

そのうちに、私は映画と文学のつながりに気づいて、それにとても興味を持ちました。いわゆる、「読んでから観るか、観てから読むか」ですね。

主催者 ズバリ井浦さんが一番好きな作品、俳優、監督を教えていただけますか。

井浦 好きな映画と尋ねられてすぐに頭に浮かぶのは、トリュフォーの「隣の女」です。それから、まったく毛色が違うのですが、キャロル・リード監督の「文化果つるところ」、「マイ・フェア・レディ」のオリジナルに当たる「ピグマリオン」、オーソン・ウエルズのシェイクスピア作品など、やはり原作ありの映画を好む傾向はあると感じています。

先日は「地獄の黙示録」の原作について、短い文章を書きました。

俳優は、イーサン・ホークが好きです。「荒野の七人」のリメイクにブロンソンの役で出ていて、嬉しかった。

女優だと、エリナー・パーカーという、「サウンド・オブ・ミュージック」で男爵夫人を演じている麗人が、大好きでした。B級西部劇のヒロイン役も多く演じています。

監督は何と言ってもマーティン・スコセッシですね。同時代を生きていることを誇りに思っています。

主催者 けせもい市には映画館がなくなってしまったそうですが、映画好きな方は、どのようにシネマライフを過ごしているんでしょうか。

井浦 シネフィル、映画好きはどこでも、もう育たないのだと思います。

アマゾン・プライムやUネクストなどでお金を払えば、昔以上になんでも、しかも手軽に観ることはできますが、たくさんある娯楽のうちの一つ、といったイメージです。

でも、一本同じ映画を観ていれば、友達になれると今でも思ってもいます。

主催者 前回も作品を鑑賞していただいてアフタートークに出演していただきましたが、このシアターキネマティカの雰囲気はいかがでしょうか。

井浦 とても暖かいですね。

学生時代、明治大の学生さんたちに手売りのチケットを押し付けられて、教室や小劇場でよく演劇を観ましたが、そんな懐かしさや優しさを感じさせていただきました。

主催者 今回はアラン・ドロンの一周忌ということで企画しましたが、ドロン作品に限らず、機会があればまた楽しい映画話を聞かせていただきたいと思います。本日はお忙しい中、また遠方からご参加しただき誠にありがとうございました。

(拍手)

自分のネクタイの中で一番多いのは、ランバンのものだ。

その理由を思い返してみると、実に単純でわかりやすい。

中学の頃にテレビで観た「あの胸にもう一度」(1968年)で、ヒロイン役のマリアンヌ・フェイスフルの衣裳をランバンがデザインしたと知ったから。

もちろん、十代で高価なブランド物を買えるはずもなく、就職してサラリーをいただくようになってから、身に着け始めたのだが。

大学時代のある日、音楽好きのグループで話していたら、隣の席から「マリアンヌの衣裳がとてもかわいくって、あれランバンなのよね」と聞こえてきた。

誰が言ったのだろう、と声がした方へ首を伸ばすと、偶然くるりと振り向いたその女の子は、僕の表情を見て、あなたも知ってるの?という顔をした。

ジッパーの丸い引手やベルトバックルが可愛らしい。よく見ると、胸元がリブの別素材になっている。

モヘア二ットのセーターはジッパーがついている。

パリ・オリンピックの開会式をぼんやり観ていたら、奇抜な衣裳の男女三人が楽しそうに路地を駆け抜ける場面に遭遇した。

これは、「ジュールとジム 突然炎のごとく」(1962年)へのオマージュじゃない?

後日SNSを検索してみると、数名のフランス人がやはりそう書き込んでいた。

もちろん、僕を含めてただの印象だが。

やがて彼らは国立図書館へ入り、それぞれが本を手に取る。

タイトルを見て、愕然とした。

そのうちの何冊かは、書斎仕舞いで泣く泣く処分した、長年の愛蔵書だったから。

この日は違った意味で、心乱されてしまった。

↓

ジャンヌ・モロー(左)は男装している。

「危険な関係」ラクロ

「肉体の悪魔」レーモン・ラディゲ

映画「危険な関係」(1959年)。主演ジャンヌ・モロー、ジェラール・フィリップ。

映画「肉体の悪魔」(1947年)。主演ジェラ―ル・フィリップ。

井浦「けせもい市からまいりました井浦と申します。映画祭のゲストなど、おこがましく、集客にも全く役立たないのですが、ご指名いただいたことはとても光栄に感じていますので、今日はこの「太陽がいっぱい」に主演しているアラン・ドロンに私が会ったトンデモツアーについてなど、お話させていただこうと思っています。」

本庄 ありがとうございます。では、まず「太陽がいっぱい」との出会いについて教えていただけますか。

井浦「月並みですが、最初はテレビで観ました。私が十代の頃はNHKで日曜午後に『世界名作劇場』というタイトルだったと思いますが、「駅馬車」や「荒野の決闘」「野いちご」などが繰り返し放映されていました。その中の一本としてです。」

本庄 なるほど。その時に見たアラン・ドロンや映画の印象はいかがだったでしょうか。

井浦「初期のアラン・ドロンはとてもきれいですよね。60年代中期になるとアメリカ映画出演での挫折やスキャンダルがあったりで、男っぽく変わって行きますが、若いころは端正なハンサムというイメージです。映画は南イタリアが舞台なのですべてがまぶしく、日本人の生活、日常とはかけ離れていて、まさに別世界という印象です。それは年齢を重ねた今も変わりません。」

本庄 「太陽がいっぱい」におけるアラン・ドロンの魅力はどんなところでしょうか。

井浦「一応サスペンス映画なのですが、トム・リプレーがやり過ぎたり、抜けていたり、逆にそれで感情移入してハラハラさせられます。そのうちに、彼が好きになってしまうのでしょう。」

本庄 一番好きなシーン、忘れられないシーンはどこですか。

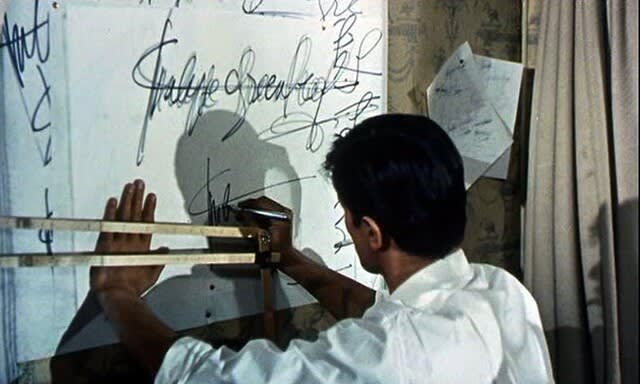

井浦「ドロンで言えば、オーバーヘッド・プロジェクタ(投射機)と製図用拡大器を使ってサインを練習するシーンは大好きです。それから、マリー・ラフォレがギターを持っているシーンはとてもチャーミングですね。」

本庄 それ以外にアラン・ドロン作品では、どれが好きですか。

井浦「ミケランジェロ・アントニオーニ監督の「太陽はひとりぼっち」は白黒で陰影に富んだ映像です。ドロンはモニカ・ヴィッティの相手役として「受け」の演技が素敵でした。あとはやっぱり「冒険者たち」、「さらば友よ」ですね。」

本庄 それではそんなアラン・ドロンに会った時のことを伺いたいのですが、どんな経緯で実現したんでしょうか。

井浦「1991年のことです。80年代のバブルのなごりでしょう、大手旅行業者が企画した、パリでアラン・ドロンに会うだったり、ローマでジュリアーノ・ジェンマに会うだったり、そんなトンデモツアーがまだ存在していました。でもドル箱企画だったようですよ。」

本庄 ツアーは具体的にどんな内容だったのですか。

井浦「8日間でローマ、ロンドン、パリの3都市を巡り、パリの日航ホテルの大ホールでアラン・ドロンのワンマンショーを観るという内容でした。あとで気がついたのですが、3都市を逆回りするツアーもあって、つまり3本分のツアー客が日航ホテルで集合するという、非常に効率の良い企画だと感心しました。」

本庄 アラン・ドロンに対面したのはどんな状況でしたか。

井浦「そのショーを観た後、いくつかの班に分かれて記念撮影するという流れです。」

本庄 実際に会ったアラン・ドロンはどんな人でしたか。

井浦「私は身長185センチの大男ですが、ドロンも180センチを超えていて押し出しがよく、酒やけなのか精悍な顔つきで、とにかく圧倒されました。」

本庄 何か会話したり、サインをもらったり、プレゼントを渡したり、ということはなかったんですか。

井浦「プレゼントを渡している女性もいましたが、私は握手だけです。それが、握力が強くてびっくりしました。その力をこめた握手に、日本人と外国人の行動様式の違いを気づかされて、一層忘れられないものになりました。」

本庄 井浦さんにとってアラン・ドロンはどんな存在なのでしょう。

井浦「映画の入り口、ガイドです。彼を通して、ビスコンティやロベール・アンリコ、ジョゼ・ジョバンニといった監督や作家、それにマリー・ラフォレやマリアンヌ・フェイスフルなどの女優たちを知りました。恩人みたいなものです(笑)」

本庄 ほかにどんな映画が好きですか。井浦さんは、これまでどんなシネマライフを送ってきたんでしょうか。

井浦「私は今も昔も映画小僧です。しかもミーハーな。西部劇や戦争映画から入って、ドロンとベルモンドのガイドでフランス映画へ足を踏み入れました。

好きな映画を尋ねられてすぐに頭に浮かぶのは、トリュフォーの「隣の女」です。それから、まったく毛色が違うのですが、キャロル・リードの「文化果つるところ」、「マイ・フェア・レディ」のオリジナルに当たる「ピグマリオン」、オーソン・ウエルズのシェイクスピア作品など、原作ありの映画を好む傾向はあると感じています。

本庄 ほかに好きな俳優、監督を教えてください。

井浦「この作品に出ているモーリス・ロネとマリー・ラフォレも私には特別な俳優です。監督は、なんといってもマーティン・スコセッシですね。」

本庄 この石巻名画座では皆さんに喜んでいただける作品を上映したいと思っているのですが、何かおすすめの映画がありましたら教えてください。

井浦「ぜひドロンの「冒険者たち」をお願いします。あるいは、この「太陽がいっぱい」のリメイクに当たる「リプリー」、もしくは、同じパトリシア・ハイスミス原作でヒチコック監督の「見知らぬ乗客」もいいですね。映画はしりとりのようなもので、俳優で観る、監督で観る、を繰り返しているうちに詳しくなって行く、と私は考えています。」

(2023年6月)

「ヒロシマ私の恋人」はフランスの女流作家マルグリット・デュラスがアラン・レネ監督のために書き下ろしたシナリオ本である。邦訳は、やはりデュラスがアンリ・コルビ監督のために書き下ろした「かくも長き不在」とのカップリングでハードカバーが筑摩書房からひっそりと出ていたのだが、今春「ヒロシマ」一本で文庫化されている。

映画化作品(1959年)の邦題は「二十四時間の情事」。新しい文字の旗手、アンチ・ロマンの作家デュラスの小説はどれもみな難解と言われているが、この映画も鑑賞の際に、作品へのスタンスの取り方を間違えると乗りはぐってしまうかもしれない。

実際、ヒロシマを舞台にしていながら原爆の悲劇をメイン・テーマにしているわけではないし、平和を声高に訴えているわけでもないこの映画は、封切り当時日本では興業的にさんざんだった。

ファースト・シーン-べッドで抱き合う男女の裸体が浮かび上がって来る。女(エマニュエル・リヴァ)はフランス人の女優。平和をテーマにした映画を撮るためヒロシマを訪れ、男(岡田英次)と出会った。映画はほとんど撮り上がっており、二十四時間後には帰国する予定だ。

二人はポツリポツリと独り言のような会話を交わす。

「私はヒロシマですべてを見た」女が言う。

「きみは何も見ていない」男が冷たく繰り返す。

男は出征中に原爆で家族を亡くしている。

このやりとりに喚起され、女の記憶が徐々によみがえってくる。

第2次大戦中ヌヴェールという町に住んでいた彼女は占領国のドイツ兵と愛し合った。

フランス解放後彼は殺され、彼女は群衆によって丸坊主にされた上、ハーケンクロイツ〔鈎十字〕を額に書き込まれるという辱めを受けた(フランス全土で起こったこの集団リンチは記録映画などによく登場する)。

両親は彼女を恥じて地下室に閉じ込めた。

狂ったように大声で叫んだりした彼女だったが、髪の毛が再び生え揃うにつれ平静を取り戻し、ある日こっそり家を捨てパリヘ出る。そこで彼女は原爆投下のニュースと、ヒロシマという名前を聞いた。

時は流れ、その恋と体験は彼女の意識の底にすっかり沈んでいたのだが、ヒロシマによって、あるいは新しいロマンスによって突然浮かび上がったのだった。

路上で、ホテルで、男の家で、ナイト・クラブで、過去を語り続けているうちに女はヌヴェールのイメージがヒロシマと重複するのをはっきりと感じる。

ここへとどまってくれ、と嘆願する男を逃れて夜の街をさまよった挙げ句、駅の待合室にたどりつく。

女はとうとう理解した。

「ヒロシマ。それがあなたの名前よ。」

「それは、僕の名前だ。そういうことだ。きみの名前はヌヴェール、フランスのヌヴェール。」

この映画からストーリーだけを抜き書きするのは不可能に近いし、あまり意味がないような気がする。書きながら改めてそう思った。

ところで作品のテーマだが、過去と現在にまたがった“意識”、それと“個人の戦争”だろう、と個人的に解釈している。

延々と続く静かなダイアローグ〔対話〕の間ヘ、ヒロインの脳裏をよぎる過去の記憶をやや断片的にインサートしたスタイルには観ていて想像力を非常にかきたてられたし、“意識の流れ”を描いたブルーストの心理小説に似た印象を受けた。

またレネ監督独特の長い移動撮影はじっと観ているうちにヒロインの意識の深層の中ヘ落ち込んで行くような錯覚を起こさせる。

それからこれは二次的なことだが、夜のヒロシマの街並みが(昭和三十四年の日本でありながら)全く馴染みのない場所―まるでトワイライト・ゾーンのように撮られているのがものすごく面白い。無機的で、冷たく、暗く、そしてなにか知的ですらあるのだ。