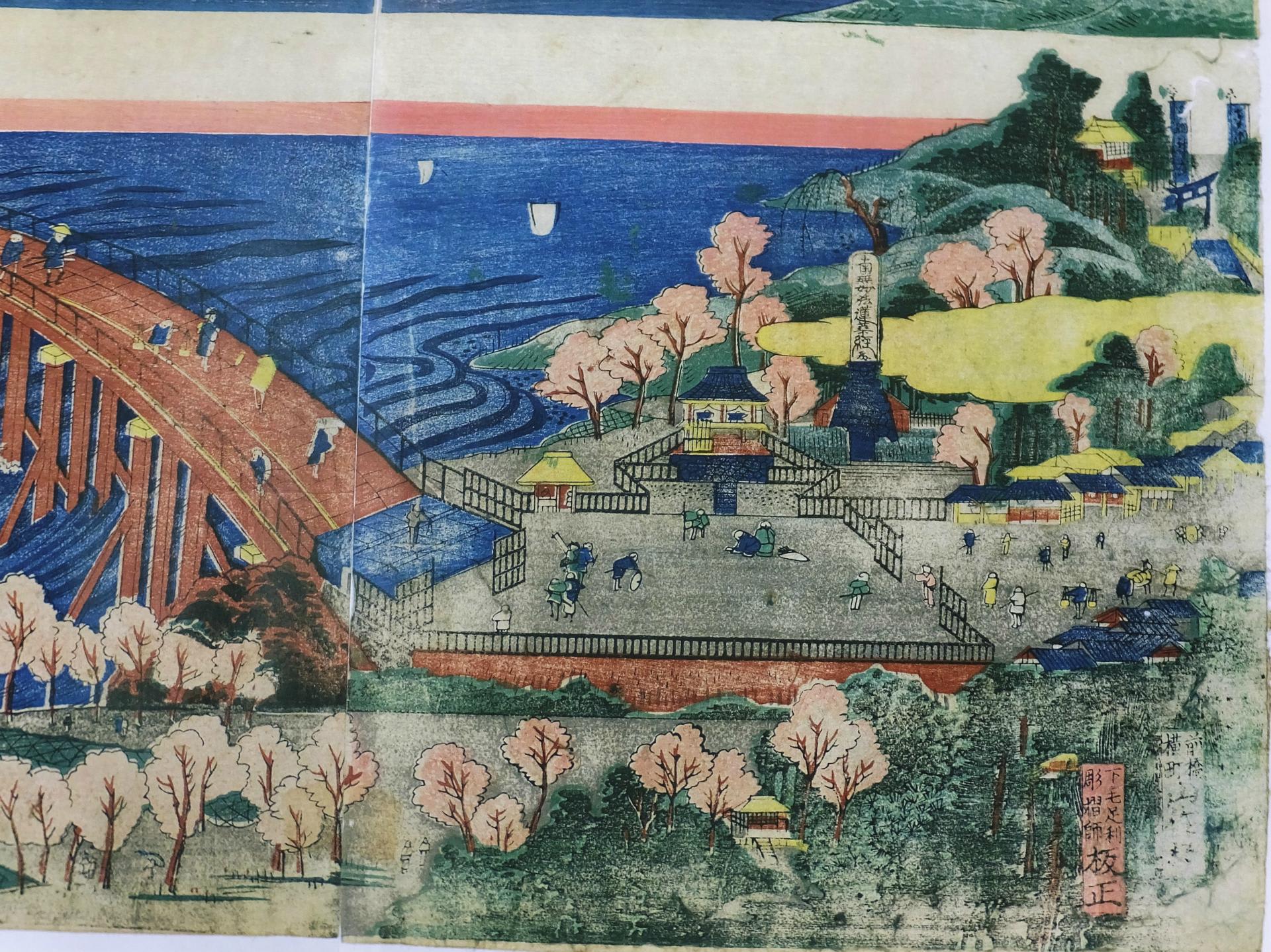

この錦絵に描かれているのは、1858年(安政5年)に利根川に架けられた木の橋です。

名前は萬代橋、造りは刎橋(はねばし)という太鼓橋、橋の長さは122mあったんだそうです。

徳川幕府は江戸の防衛のために利根川に橋を架けることを許さなかったんだそうです。代わりに、舟や人力で渡河を助ける『渡し』を設けていたんだそうです。そういう訳で、萬代橋はとても珍しく、名所として錦絵になったんです。

でも、この橋、5年後の1863年に流されてなくなっちゃったんです。以後、橋は架けられず、前と同じに、渡しや船を並べて板を渡した『舟橋』の時代が続くんです。

実はね、この錦絵は、土曜日に友人の朝倉力さんの事務所で見たんです。コピーです。

実はね、この錦絵は、土曜日に友人の朝倉力さんの事務所で見たんです。コピーです。

本物は、目下専門家のところへ補修に出されているんだって。それと、同じ錦絵が県立の歴史博物館に収蔵されているそうです。

<ねえ、もう少し詳しく見せてくれない、だいたいさ、その萬代橋ってどのあたりにあったのさ?>、キキに写真見せたら、当然の質問が出てきました。

<ねえ、もう少し詳しく見せてくれない、だいたいさ、その萬代橋ってどのあたりにあったのさ?>、キキに写真見せたら、当然の質問が出てきました。

これはね、総社小学校の『総社かるた』の一枚なんです。

これはね、総社小学校の『総社かるた』の一枚なんです。

『大渡の渡し』は、現在、グリーンドームがあるところの少し上流あたりにあったらしいんです。舟を使って人や荷物を渡河させてたようです。

このあたりもそんなに流れは緩やかでなかったみたいです。だから、舟は利根川の早い流れで下流に流されます。そこで、対岸に近づくと綱を岸に投げて、人足がそれを曳いて船着き場に寄せていたって記録が残されているそうです。

錦絵の橋の袂のところを拡大してみると、関所があります。柵が設けられて、番所もあります。きっと渡川料も徴収してたんだと思います。

錦絵の橋の袂のところを拡大してみると、関所があります。柵が設けられて、番所もあります。きっと渡川料も徴収してたんだと思います。

関所の右上を見てください。社が見えるでしょう、あれって、観民稲荷だと思うんです。あれが観民稲荷だとすると、萬代橋は、現在の岩神町1丁目、グリーンドームと前橋岩神郵便局の間ぐらいのところに架けらたって考えていいみたいです。

左が現在の観民稲荷、右が錦絵に描かれている社です。

左が現在の観民稲荷、右が錦絵に描かれている社です。

前橋城がつくられたとき、城外の守りのために、城下の外に武士が生活する小集落、『小路』が配置されました。この渡しがつくられた近くの川岸の小高い丘は『観民山』って呼ばれていて、その麓に観民小路がつくられ、丘の上に稲荷社が祀られたみたいです。

私が暮らしてる近くにも、百軒小路(朝日町1丁目)とか寄居小路(日吉町3丁目)などが配置されたみたいです。面白いのは、『小路』が配置されたところの多くに、お稲荷さんが祀られてるんです。百軒小路には尾曳稲荷、寄居小路には寄居稲荷といった具合に、今に伝えられています。

徳川勢が関東を攻略した時、最初に前橋を治めたのは平岩親吉という家康の側近の武将です。その後、関ヶ原の戦いの後で酒井重忠が封ぜられ、酒井家が前橋の城下を整えたんです。酒井家も徳川家譜代の武将です。

皆さん、きっとお稲荷さんが好きだったんですね。それで、『小路』に稲荷社を祀ったんだと思うんです。

観民稲荷の東側には風呂川が流れています。本殿裏に回り込んでみると、水路脇に使われてない水門の遺構があります。

観民稲荷の東側には風呂川が流れています。本殿裏に回り込んでみると、水路脇に使われてない水門の遺構があります。

これは、風呂川の水位を一定にするために、ここらあたりに堰を設けて、余分な水を利根川に放流してたんだと思うんです。水門跡は、その余水吐じゃないのかな、そこから丘の下へ、川原石を積み上げた水路の跡と思える遺構もうかがえます。

いずれにしても、観民稲荷は、こんな利根川岸の小高い丘にあるんです。

木立の間から利根川の方を見ると、旧前橋工業高校の跡地が広がってます。その向こうに、対岸の河畔林が見えてます。

江戸時代には、この観民稲荷のあった観民山のすぐ下を利根川が流れていたのかもしれないですね…

朝倉さんとこで錦絵見せてもらって戻って来たら、前橋日赤病院裏の大島養魚場で面白いもん見ちゃいました。

「やってますね! 何匹?」

「300ぐらい…」、大島養魚場のおかみさんです。

これって、鮎の風干し作ってるんです。特製の大きな魚干し用の網の中には、背開きして塩を打った鮎が入ってるんです。それをクレーンで地上15mほどに吊り上げて干してるんです。

これって、鮎の風干し作ってるんです。特製の大きな魚干し用の網の中には、背開きして塩を打った鮎が入ってるんです。それをクレーンで地上15mほどに吊り上げて干してるんです。

「こうするとさ、ホコリもたかんないし、虫も寄らねえから…」、前にご主人から聞いた話です。それに、風も良く抜けらいね…

<あんね、土曜日に大島さんちで鮎干してるの見たんでさ、昨日、おヒゲは鮎買いに行って来たのね。食べたくなったみたい…

<あんね、土曜日に大島さんちで鮎干してるの見たんでさ、昨日、おヒゲは鮎買いに行って来たのね。食べたくなったみたい…

クレーン干しの副次的効果だいね…>

そうなんです、昨日の夕食はアユの塩焼きと、鮎のフライでした。おいしかったです。

そうなんです、昨日の夕食はアユの塩焼きと、鮎のフライでした。おいしかったです。

大島養魚場(027-243-2648)では、10月初めまで活き鮎を売ってくれます。おいしいですよ。

それから、栗もゆでました。大胡町の方から頂いた早生栗です。冷蔵庫のチルド室で4日ほど冷蔵してからゆでました。

それから、栗もゆでました。大胡町の方から頂いた早生栗です。冷蔵庫のチルド室で4日ほど冷蔵してからゆでました。

おいしかったです。ごちそうさま。

<そうそう、萬代橋が流されてからどうなったかも話しておかなくちゃね。

<そうそう、萬代橋が流されてからどうなったかも話しておかなくちゃね。

前橋の利根川にさ、橋が架けられるようになったのは明治時代に入ってからなのね。最初の橋は、県道前橋石倉停車場線(旧国道17号)にさ、1885年(明治18年)に初代の『利根橋』が架けられたんだけど、洪水やなんかで何度も壊されちゃったらしいのね。そいで、1901年(明治34年)、鉄橋にかけ替えられて、洪水被害を受けない橋が初めてできたんだそうです。

この橋の鋼材はね、イギリス製だったんだって。この鉄橋のゲートに付けられた馬のレリーフの装飾はね、今でも前橋市立図書館の閲覧室の壁に飾られてますよ>

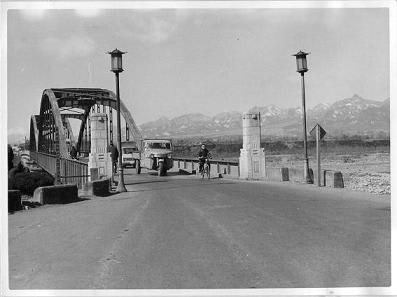

それから、これが大渡橋。萬代橋が架けられたところでなくて、今の大渡橋のところに、1921年(大正10年)に初代の近代橋が架けられたんです。それが、朔太郎の詩に出てくる大渡橋です。この橋は、1943年(昭和18年)に架け替えられます

それから、これが大渡橋。萬代橋が架けられたところでなくて、今の大渡橋のところに、1921年(大正10年)に初代の近代橋が架けられたんです。それが、朔太郎の詩に出てくる大渡橋です。この橋は、1943年(昭和18年)に架け替えられます

写真は、群馬県のHPの『群馬川だより42号』からお借りしたのですが、1964年(昭和39年)2月のものだそうです。'43年に架けられた橋は、戦後のカスリン台風の被害で壊れ、普及には17年かかりました。私が子どものころは、まだ復旧してなかったんです。写真は普及直後のものです。

今の大渡橋は、1988年(昭和63年)に架け替えられた新橋です。

利根川の流れに抗して橋を架けるのがとても大変なことだったのがよく分かります。

錦絵一枚から、とんだことに…

前橋で日本舞踊の師匠をしている直派若柳流の若柳糸駒です。

前橋で日本舞踊の師匠をしている直派若柳流の若柳糸駒です。

前橋のまちで、毎年4月に『美登利会』という舞踊会に参加しています。お稽古場は、城東町4丁目です。よろしくご贔屓のほどお願い申し上げます。

その、『美登利会』の様子は、こちらでご覧ください。

舞踊教室などのご案内は、こちらで申しあげております。

若 柳 糸 駒

![]() ←クリックしてください。日本ブログ村の関東地域情報トップ10を維持してます。応援してください。

←クリックしてください。日本ブログ村の関東地域情報トップ10を維持してます。応援してください。

(この件、貴旧ブログでもコメントしたかなぁ?)

お久しぶりです。

長くやってますんで、前のこと忘れてました。

ずいぶん前ですけど、教えていただいたことがあるような気がします。

千両ってばさ、一番金の含有量が多い慶長小判で換算すると、5千万円近くになりますよ。すごいな…

でも、渡しで流された小判、川底に沈んでないかな…