4月10日に開催された三代目若柳吉駒リサイタルの写真です。「ビデオフォトサイトウ」に撮影を依頼した舞台写真です。暇を見ては舞台写真の整理をしていたのですが、(株)ビデオフォトサイトウ撮影の写真が届きましたのでご覧いただくことにしました。少し遅くなりまして申し訳ありません。

それと、雑誌「日本舞踊」(日本舞踊社刊)の最近号に東京新聞第70回日本舞踊芸術賞の表彰式と並んで美登利会がグラビアで紹介されましたので、まずはこちらをご覧ください。

三代目若柳吉駒リサイタルは三回目となりましたが、今回も伝統芸能解説者の葛西聖司さんがお話しと司会をしていただきました。

写真:ビデオフォトサイトウ

リサイタルの初めの舞は、長唄「四季おりおり」でした。この曲は、作詞三枝孝栄、作曲今藤政貴、作調堅田新十郎で、二代目若柳吉駒が振り付けた新しい曲です。今回は作曲者の今藤政貴さんの長唄、堅田新十郎さんの囃子の演奏で舞いました。

写真:ビデオフォトサイトウ

衣装は、桐生在住の作家長沢しろうさんが、この曲に合わせて二代目吉駒のために制作したものです。

写真:ビデオフォトサイトウ

今回のリサイタルには、歌舞伎俳優の中村鷹乃資さんが特別出演をお願いして、歌舞伎舞踊の代表的な演目の一つ、長唄「供奴」を舞っていただきました。鷹乃資さんは人間国宝だった故五代目中村富十郎さんの長子、将来を嘱望されています。

写真:ビデオフォトサイトウ

三代目吉駒の二つ目の演目は、長唄「丁稚」です。江戸時代の文化12年に初演さた歌舞伎舞踊です。丁稚とは、商家に住み込みで働いている少年のこと、ひょうきん者で、元気な少年の面白いおかしい姿を描いています。前橋の舞台でこの曲が演じられるのは約50年ぶりのことになりました。

写真:ビデオフォトサイトウ

松永悠輔がつとめる犬を相手に、遊んだり、踊ったり、縄跳びまでする楽しい踊りです。○○歳の三代目吉駒の少年姿、いかがでしょうか。お客様に喜んでいただけたようです。三代目若柳吉駒リサイタルは以上の三番でした。

<キキです。ちょっと説明しますね。美登利会って会はね、三代目吉駒のユキ子さんのお祖母ちゃんの初代吉駒が昭和12年(1937年)につくった会なんです。最初の舞踊会はその年の4月に、住吉町2丁目の愛宕神社の脇にあった「柳座」って芝居小屋で開かれたんです>

<キキです。ちょっと説明しますね。美登利会って会はね、三代目吉駒のユキ子さんのお祖母ちゃんの初代吉駒が昭和12年(1937年)につくった会なんです。最初の舞踊会はその年の4月に、住吉町2丁目の愛宕神社の脇にあった「柳座」って芝居小屋で開かれたんです>

<この写真はね、その柳座での美登利会舞踊会で使われた引幕なんです。なんで4月の初めに舞踊会を開いたかっていうと、吉駒の稽古場に通ってきている子どもたちにお稽古の成果を披露させるのも目的の一つで、そのために、学校の春休みにあわせたんですって。それで、前橋の街の春の催事になったんです。今年の美登利会にも、子どもたちが出演していますよ>

写真:ビデオフォトサイトウ

第78回美登利会の幕開けは、吉駒の「丁稚」で犬をつとめてくれた松村悠輔さんの清元「青海波」でした。青海波は海の四季を讃えるおめでたい曲です。

写真:ビデオフォトサイトウ

二番目は「花舞台」として、春三景、最初は、前橋市文化協会主催の「令和3年度ふれあい体験事業 日本舞踊教室」に参加した子どもたちの「さくら」と「祇園小唄」です。この教室は長いこと三代目吉駒が指導を勤めています。良く揃ってるでしょう、5回のお稽古で立派にできました。

写真:ビデオフォトサイトウ

花舞台の二つ目は、関口英理華さんの「梅の薫」、三つめは倉林虹さんの「舞扇」でした。二人とも、ふれあい体験事業の日本舞踊教室から日本舞踊を始めました。

写真:ビデオフォトサイトウ

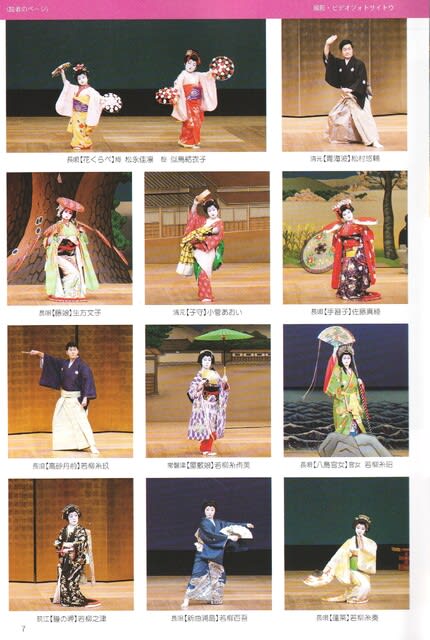

三番目は長唄「花くらべ」、梅は松永佳凛さん(7歳)、桜は似鳥結衣子さん(5歳)、二人は従妹です。「梅は匂いよ 桜は花よ」とかわいく踊ってくれました。

写真:ビデオフォトサイトウ

4番目は、佐藤真綾さんの長唄「手習子」です。今風にいうと原っぱで遊んでいる塾帰りの女の子ってことになります。完成4年初演の代表的な日本舞踊の一つです。一面の菜の花畑と満開の桜をバックに、恋にあこがれるおませな娘心を表現しています。

写真:ビデオフォトサイトウ

五番目は清元「子守」、11歳の小菅あおいさんです。越後の国から江戸の町屋に「子守」として奉公に出て来ている少女が、忙しい合間を無邪気に楽しむ姿を表現した踊りです。お使い帰りにトンビに油揚げをさらわれたり、下駄の鼻緒が切れちゃったりと大変なのですが、赤ん坊が寝たすきに人形で遊んだり、かわいい少女の姿を見せてくれました。

写真:ビデオフォトサイトウ

6番目は、生方文子さんの長唄「藤娘」です。江戸時代の文政年間に評判となった東海道大津宿の「大津絵」に描かれた藤の花の精を舞踊化したものです。今回は六代目菊五郎が演じた型で踊りました。

写真:ビデオフォトサイトウ

7番目は、長唄「八島官女」、官女は若柳糸昭です。戦いに敗れた平家の官女が魚売りの海女の姿で、宮中での暮らしや戦いのありさまを舞います。滅びゆく運命にある誇り高き官女です。

写真:ビデオフォトサイトウ

8番目は、常磐津「屋敷娘」、立ち方は若柳糸侑美です。大名家につかえる若い娘が、滅多にない休みを過ごす姿を表現した踊りです。可憐で華やかな舞踊です。

写真:ビデオフォトサイトウ

9番目は「寿二題」として、若柳糸奏と糸玖の姉弟がつとめました。まずは糸玖が、長唄「高砂丹前」です。文明年間に江戸桐座で初演された歌舞伎舞踊の一部を活かして、ご祝儀舞踊として振り付けられたものを素踊りでご覧いただきました。

写真:ビデオフォトサイトウ

姉の糸奏は、長唄「蓬莱」です。蓬莱は中国の海上にあると空想された仙境を廓の風情になぞらえた舞踊です。美しい日本舞踊です。

写真:ビデオフォトサイトウ

10番目は長唄「新曲浦島」、立方は若柳百吾です。坪内逍遥が西洋のオペラに負けない音楽劇として発表した音楽劇「新曲浦島」の除幕の前曲を独立させて演奏した作品です。浦島太郎は登場しません。雄大な大海原の風景を表現した舞踊です。

写真:ビデオフォトサイトウ

美登利会のトリは、若柳之津の荻江「鐘の岬」でした。長唄の「京鹿子道成寺」から生まれた地唄「鐘の岬」が、更に荻江節に移されたものです。長唄「京鹿子道成寺」の絢爛さと違ったシンプルな舞台で、鐘への恨みと娘心を表現した舞です。

第78回美登利会舞踊会は、以上の11番14演目に、21人が出演しました。

<今日の記事はいつもと違って、4月10日に開かれた第78回美登利会と第3回三代目若柳吉駒リサイタルの模様を(株)ビデオフォトサイトウの写真を中心にご覧いただきました。出番のないCOCOは丸くなって寝てばかりいました。おヒゲの暮らしの様子は割愛させていただきますが、たまのことですのでお許しください>

<今日の記事はいつもと違って、4月10日に開かれた第78回美登利会と第3回三代目若柳吉駒リサイタルの模様を(株)ビデオフォトサイトウの写真を中心にご覧いただきました。出番のないCOCOは丸くなって寝てばかりいました。おヒゲの暮らしの様子は割愛させていただきますが、たまのことですのでお許しください>

三代目若柳吉駒でございます。1937年(昭和12年)に祖母の初代吉駒が始め、伯母の二代目吉駒が受け継いでまいりました直派若柳流美登利会を承継しております。毎年春に開催しております舞踊会は、戦時中の開催禁止と一昨年のコロナ禍による延期を除いて、今年で78回を重ねることができました。来年は4月9日に第79回舞踊会を開くことといたしまして、会員一同精進を重ねてまいりますので、引き続きご贔屓くださいますようお願い申し上げます。

三代目若柳吉駒でございます。1937年(昭和12年)に祖母の初代吉駒が始め、伯母の二代目吉駒が受け継いでまいりました直派若柳流美登利会を承継しております。毎年春に開催しております舞踊会は、戦時中の開催禁止と一昨年のコロナ禍による延期を除いて、今年で78回を重ねることができました。来年は4月9日に第79回舞踊会を開くことといたしまして、会員一同精進を重ねてまいりますので、引き続きご贔屓くださいますようお願い申し上げます。

第77回美登利会と三代目吉駒リサイタルの舞台はこちらでご覧になれます。

第76回美登利会と三代目吉駒襲名リサイタルの舞台はこちらでご覧いただけます。

お稽古場は前橋市城東町、詳しくはこちらをご覧ください。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます