Honegger

HoneggerSymphonies1-5 Pacific231 Rugby

Charles Dutoit

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

アルチュール・オネゲル(1892-1955)はル・アーヴルに生まれた。両親はスイス人で、オネゲルはフランスとスイス、二つの文化から影響を受けていて、そのことを「二重国籍」と表現していた。オネゲルにとって、スイスに負うものはプロテスタントの伝統であり、ル・アーヴルに負うものは海、帆船への偏愛、そしてスポーツであった。オネゲルの家庭は音楽的に恵まれた環境というわけではなかったが、リセに通う少年の頃から作曲に興味を持つようになり、独学でいくつかのオペラやソナタを書いた。同じ頃にヴァイオリンも始めた。それからチューリッヒの音楽院に入り、2年間音楽を学び、そこでR・シュトラウスやレーガーの音楽を知る。そして1911年、19歳でパリ音楽院に入学、そこでフォーレやダンディ、ドビュッシーなどのフランス音楽を知るとともに、ミヨーやタイユフェールと出会い、友情を育むこととなった。オネゲルはパリ音楽院で学ぶ間に、ヴァーグナーなどの後期ロマン派の音楽とフランスの音楽との二重性を自らに引き受けることとなっていった。1918年にパリ音楽院を終え、この頃からサティやコクトー、パリ音楽院の仲間たちとコンサート活動をするようになり、「フランス六人組」として知られるようになったが、オネゲルは「エッフェル塔の花婿花嫁」のあと、代表作でもある「ダヴィデ王」など作曲し、六人組とは独立した評価を得るようになった。

もともとオネゲルは他の六人組のメンバーとは音楽的な志向性に違いがあり、例えば彼はヴァーグナーの音楽を決して否定しなかったし、サティの音楽をことさらに賛美することもなかった。

エリック・サティはオネゲルについて次のように言っている。ここからオネゲルとサティや他の六人組のメンバーとの間の微妙な距離感が垣間見られる。

「今、私の友人たちからなる《六人組》ははなはだ評判がよろしくない。ふつう批評家と呼ばれる音楽評論家たち、能書家たち、その他もろもろの筆跡学者たちの意見の前で、なんらかの寛大さを得ているのは、若い友人のオネゲルだけである。人びとも彼には才能を認める。しかも豊かな才能を。彼は《六人組》の唯一の貴重な飾りなのだが、このグループから身を引けばその才能はいっそう豊かになるだろう――いうまでもなく」

オネゲルはその後も作曲家として5つの交響曲や「火刑台のジャンヌ・ダルク」に代表されるようなオペラ作品を生み出していったが、アベル・ガンスの映画「ナポレオン」や「鉄路の白薔薇」などの映画音楽も手がけた。「鉄路の白薔薇」での機関車の動きを模した音楽は、その後「パシフィック231」へつながっていく。

映画音楽の作曲についてオネゲルは次のように言っている。

「わたしがあれに熱を入れるのは、いろんな理由からです。あすこだと、わたしはかなりらくにやれる。オーケストラのスコアをはやく書くのに必要な技術をもっているものだから。それから、主題は画面が供給してくれるし、それの音楽への転位は、そくざにわたしの頭に浮かんでくる」

オネゲルには「わたしは作曲家である」というベルナール・ガヴォティとの対談をまとめた著書がある。これはフランスの出版社コンキスタドールの「わが職業」という叢書のなかのひとつで、様々な職業についてその第一人者に「自分の仕事や方法や考えかたや趣味などをつっこんだところまできかせてもらう」ことを目的に企画されたものであるが、この著書の中でオネゲルは音楽芸術あるいは作曲家の将来について、かなり悲観的であり、それは以下に揚げるいくつかの発言に端的に示されている。

「わたしは本気で信じているのだが、われわれがいま考えているような音楽芸術というものは、こんごそう長くないうちに、存在しなくなるでしょう。これはかつてのほかの芸術と同様なくなってしまう。しかも、ほかのよりいっそうはやく姿を消してしまうことはまちがいない。今日の事態はすでにわれわれの現にみているごとくです。その真相を真正面からみてみましょう。もうみんなは《音楽》をきいてはいない。有名な指揮者や名高いピアニストの演奏に立ちあいにくるのです。これが芸術の領域よりもスポーツのそれに属することは、われわれの知るとおりです」

「諸君はどうしても作曲家になられたいのですか? 諸君の道にまちかまえているものをとくと考えてみられたことがおありですか? たとえ音楽を書いても演奏はされないだろうし、生活の道はたちますまい。諸君のお父さんが仕送りをしてくださるのなら、紙をよごしておられてもいっこう差しつかえない。紙はいくらでもみつかるだろうし、そのうえになにを書こうと他人には二義的な重要性しかない。諸君を、つまり諸君と諸君のソナタを発見しようといっしょうけんめいになってる人なんか一人もいない。……諸君の唯一のいいわけは、ただ自分が表現しようと思った音楽を正直に書くことです、一人の人間が自分の存在の重大な行動にかんして払うべきあらゆる注意とあらゆる良心を注ぎ込んで」

「騒音がわれわれの耳を硬化させてしまっている。わたしはここ何年かすれば、ひじょうに広い音程でないともう区別できなくなるのじゃないかと思っています。半音なんかわからなくなり、そのうち三度がききわけられなくなり、それから四度が、最後には五度が……今日以後、主役を演ずるのはリズムによる興奮であって旋律的意欲じゃない」

「音楽は貧血からじゃなくて、充血で死ぬのです。需要の僅少にたいして、生産の過剰、提供の過剰がある」

そしてオネゲルはサティに音楽について次のような発言をしているのだが、オネゲルの悲観論からすれば必然的に導き出される見方であろう。

「エリック・サティの音楽を考えてみたまえ。ある種の音楽家たちは天才的だとみているが、あれはだんだんに原始的な単純さに逆もどりしつつある音楽的言語による曲です。和声の豊かさの欠如、対位法の豊かさの欠如…… こんな調子でゆくと、この世紀のおわるまえに、ひじょうに簡略な野蛮な音楽が生まれるだろう、ごく初歩的な旋律とまったく野獣的に刻まれたリズムをつなぎ合わせたような。紀元二〇〇〇年の音楽ファンのやつれはてた耳には、それが申し分なくぴったりくるだろう」

「一九一九年、サティは《家具の音楽》ということをさかんに吹聴していた――これは壁のうえにはられた絵紙みたいな、だれも耳をかたむけないでも、演奏されているべき音楽のことです。いまでは、まさにロ短調ミサや作品一三二の四重奏がこの水準までひきずりおろされてしまった」

さらに、シェーンベルクが創始し、ウェーベルンによって徹底され、第二次大戦後から現代音楽の大きな潮流となった十二音技法について次のような発言もしている。

「十二音主義は、なにか苦役人みたいに思われる。彼らは、いったん鎖を切断しておいてから、また自分から進んで千キログラムもある弾丸を足にむすびつけ、それでまえよりもはやく走る気になっている…… 彼らのドグマは学校対位法のそれとぴったり照合する。ただちがうところは、対位法のほうはその目的がたんに筆づかいを柔軟にし、練習によって創意を刺激するにあるだけなのに、セリーの原理は、手段としてでなく、終局の目標として提出されているのだ!」

オネゲルはこの悲観的な著書を次のような言葉で結ぶ。

「《作曲家の職業》には諸君の生活の糧になるようなものは、ほとんどなにも与えられないということを覚悟しておいてほしい。もし諸君の作品が何人かの友人か同時代人に味わってもらえたら、それで諸君の報酬と諸君の内心のよろこびは十分だとすべきです。それが創作するもののうばわれることのない唯一の特権です……」

オネゲルは1955年パリで死去した。

→A.オネゲル「わたしは作曲家である」(音楽之友社)

→O.ヴォルタ編「エリック・サティ文集」(白水社)

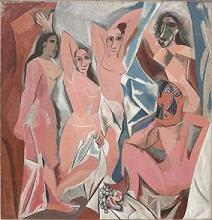

シェーンベルクと出会ったカンディンスキーはその著書「芸術における精神的なもの」においてシェーンベルクについて言及し、シェーンベルクは1911年のカンディンスキーが主催した「青騎士展」に絵画を出展した。また1912年に刊行された「青騎士」にはシェーンベルクの論考「歌詞との関係」とシェーンベルク、ウェーベルン、ベルクそれぞれの歌曲の楽譜が掲載された。カンディンスキーは遠近法といった従来の技法にとらわれず、また具象的な外界の対象を描くことなく、いかに「内的必然性」から美や形態を生み出し得るかを模索し、色彩とフォルムだけの純粋絵画に到達した。シェーンベルクは調性を離れ、調性なしでいかに形式的な統一性を得られるかを模索し、十二音技法に到達した。シェーンベルクとカンディンスキーの出会いは絵画と音楽で同時並行的に起こった、新しく創造的な芸術運動の出会いであった。

シェーンベルクと出会ったカンディンスキーはその著書「芸術における精神的なもの」においてシェーンベルクについて言及し、シェーンベルクは1911年のカンディンスキーが主催した「青騎士展」に絵画を出展した。また1912年に刊行された「青騎士」にはシェーンベルクの論考「歌詞との関係」とシェーンベルク、ウェーベルン、ベルクそれぞれの歌曲の楽譜が掲載された。カンディンスキーは遠近法といった従来の技法にとらわれず、また具象的な外界の対象を描くことなく、いかに「内的必然性」から美や形態を生み出し得るかを模索し、色彩とフォルムだけの純粋絵画に到達した。シェーンベルクは調性を離れ、調性なしでいかに形式的な統一性を得られるかを模索し、十二音技法に到達した。シェーンベルクとカンディンスキーの出会いは絵画と音楽で同時並行的に起こった、新しく創造的な芸術運動の出会いであった。