倉敷から観光バスで出雲に移動し、出雲大社に参拝する事ができました。

神楽殿の注連縄。

長さ13.5m、重さ4.5tとの事です。

一般的には「二礼二拍手一礼」での参拝ですが、出雲大社(いづもおおやしろ)の正式な参拝作法は「二礼四拍手一礼」となります。

初めての「二礼四拍手一礼」をさせていただきました。

神紋(二重亀甲に剣花角)。

亀甲形の内に八稜を形成するように剣花菱を放射状に配し、三種の神器(剣・鏡・玉)を表しているとの事です。

花は勾玉の形、花の中央の丸は鏡、剣はつるぎをあらわしているそうです。

古代神殿の御柱の想像図。

平成12年の春に境内の八足門前より現れた御柱を撮影した写真。

古代神殿の御柱の説明板。

左に写っている手は、ガイドさんの手です。

とてもユニークな説明をしてくれる方でした。

古代神殿の御柱が有った場所(境内の八足門前)に示された柱の大きさ。

太い杉の柱三本を束ねて一本の柱にしています。

これが九本もたたっていたわけです。

出雲大社(いづもおおやしろ)のさざれ石。

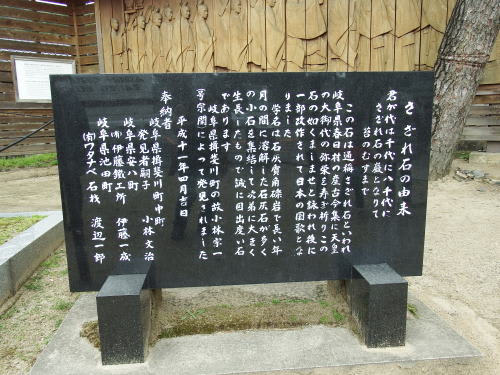

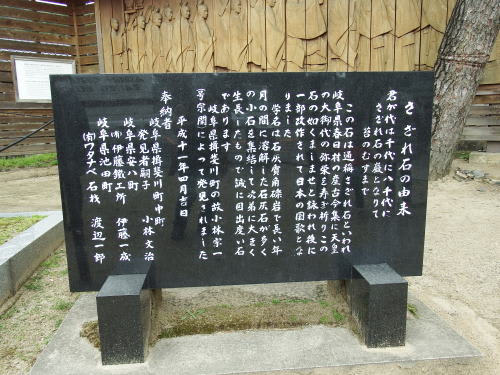

さざれ石の説明板。

出雲大社西十九社の拝懸魚(おがみげぎょ)と降懸魚(くだりげぎょ)。

平成の大遷宮で葺きかえられた檜皮葺(ひわだぶき)が綺麗でした。

日本最大の日の丸が出雲大社にあります。

国旗掲揚塔の高さは47m、国旗は縦9m×横13.6mで、広さは畳75枚分、重さは49Kgもあるそうです。

神楽殿の注連縄。

長さ13.5m、重さ4.5tとの事です。

一般的には「二礼二拍手一礼」での参拝ですが、出雲大社(いづもおおやしろ)の正式な参拝作法は「二礼四拍手一礼」となります。

初めての「二礼四拍手一礼」をさせていただきました。

神紋(二重亀甲に剣花角)。

亀甲形の内に八稜を形成するように剣花菱を放射状に配し、三種の神器(剣・鏡・玉)を表しているとの事です。

花は勾玉の形、花の中央の丸は鏡、剣はつるぎをあらわしているそうです。

古代神殿の御柱の想像図。

平成12年の春に境内の八足門前より現れた御柱を撮影した写真。

古代神殿の御柱の説明板。

左に写っている手は、ガイドさんの手です。

とてもユニークな説明をしてくれる方でした。

古代神殿の御柱が有った場所(境内の八足門前)に示された柱の大きさ。

太い杉の柱三本を束ねて一本の柱にしています。

これが九本もたたっていたわけです。

出雲大社(いづもおおやしろ)のさざれ石。

さざれ石の説明板。

出雲大社西十九社の拝懸魚(おがみげぎょ)と降懸魚(くだりげぎょ)。

平成の大遷宮で葺きかえられた檜皮葺(ひわだぶき)が綺麗でした。

日本最大の日の丸が出雲大社にあります。

国旗掲揚塔の高さは47m、国旗は縦9m×横13.6mで、広さは畳75枚分、重さは49Kgもあるそうです。

素晴らしいコースですネ!

私は未だ出雲大社へは行って居ません

子供が赴任して出雲大社近くに4年近く居りましたが、主人の闘病が始まって、行かずじまいでした・・・

出雲大社の神楽殿の注連縄と下社の春宮の注連縄がいつも比較されていますが・・・

私は見たことも無いのに文句なく出雲大社だと確信しています。

専門家によると互角のようなんです・・・

途中雪を戴いた大山も見る事ができました。

出雲大社を参拝してからは、足立美術館に行きました。

この足立美術館訪問が今回の旅行の一番の目的でした。

このような旅行にしては大分時間をかけて美術館内の作品を見る事ができました。

諏訪大社下社の注連縄と出雲大社の神楽殿の注連縄の大きさが拮抗している事は知りませんでした。

いずれにしても両社立派な注連縄ですね。

話ばかりで、予定が立たず・・・の出雲旅の計画を夫と話した後で こちらへお邪魔しました。

出雲大社のお写真をみつけて。羨ましく拝見しています。

倉敷は、まだ行ったことがなく。私の『いつか訪ねたいリスト』に入っている所なのです。

良い時に旅されましたね~。益々旅に出たくなりました♪

今回の倉敷出雲の一泊の旅は東京発のツアーを選択しましたので、前後東京に宿泊となり、三泊四日の旅になりました。

お陰で、日本橋も見る事ができましたし、靖国神社に参拝することもできました。

倉敷の蔵造の家々はとても魅力的でしたし、また、安来市の足立美術館の展示内容はとても魅力的でした。