物事を静観することで、多くの心配心や心のざわめきを操縦することが出来る主人に自分が成ることが出来ます

私の大和ごころを志しての旅は「ミロク文明」ミロクの世を地の上に現す方向性。

・老子「道徳経と伊勢白山道」 道経

第二十六章 *老子を英訳 http://mage8.com/magetan/roushi03.html

・原文 「書き下し文

重爲輕根、靜爲躁君。「重きは軽きの根(こん)たり、静かなるは躁(さわ)がしきの君たり。

是以君子、終日行、不離輜重。「 ここを以(も)って君子は、終日行きて輜重(しちょう)を離れず。

雖有榮觀、燕處超然。「 栄観(えいかん)ありといえども、燕処(えんしょ)して超然たり。

奈何萬乘之主、而以身輕天下。「 いかんぞ万乗(ばんじょう)の主にして、身を以って天下より軽しとせんや。

輕則失本、躁則失君。「 軽ければ則(すなわ)ち本(もと)を失い、躁がしければ則ち君を失(うしな)う。

現代語訳

重くどっしりした物は、軽く浮ついた物の支えとなる根本である。

静かに落ち着いた者は、騒がしく動き回る者を抑える主である。

だから立派な大臣は国中を馬車で行きかっても重い荷馬車から離れず、

きらびやかな宮殿を歩き回っても家では静かに落ち着いた暮らしをしている。

ましてや大国の王たる者がその身を天下より軽んじて良いものか。

軽く浮ついていれば支えを失い、騒がしく動き回れば主としての立場を失う。

英訳文

Heavy things support light things. A calm person controls fussy people. So a good minister goes around the country with a light carriage and a heavy wagon. And he stays calm when he is at home though he works at the gorgeous palace. So a monarch of a large country must not regard himself as lighter than the world. If a monarch is light, he will lose his support. If a monarch is fussy, he will lose his position.

*隠れて支えている物事を大切に 2012-10-17 老子の言葉

伊勢ー白山道 記事全文 https://blog.goo.ne.jp/isehakusandou/d/20121017

老子の言葉 第二十六章

(独自の超訳)

重いモノには、それを支える軽いモノがその根底に陰として必ず存在するものだ。

大木を支えているのは細かい根っこであり、大国を支えているのは一人一人の弱い人間に過ぎない。

しかし、軽いモノが多く集まればこそ、大きな重いモノを支えることが可能に成ります。

物事を静観することで、多くの心配心や心のざわめきを操縦することが出来る主人に自分が成ることが出来ます。

このようなことを理解している聖人は、一日中ずっと行動しましても、働いてくれる荷物を積んだ馬車の側を離れようとはしません。

下で働く人間や動物たちの労働の御蔭を知っており、またこれが自分の財産を守ることを知るからです。

また聖人は、きらびやかな光景や豪華な宴席に迎えられましても、下々の人たちのことを忘れずに超然として心が左右されることがありません。

ましてや、一国を代表する人間は、天下の物事に軽々に左右されてはいけません。

代表者の行動が軽ければ支える人々を失い、心が落ち着いていなければ、その立場を失うことに成るでしょう。

原文

「重爲輕根。靜爲躁君。

是以聖人。終日行。不離輜重。雖有榮觀。燕処超然。

奈何萬乗之主。而以身輕天下。

輕則失本。躁則失君。」

(感想)

大きな物事には、その下の陰で支える軽い物事の御蔭が在るとは、日本人にはとても理解しやすい真理です。

このように考えますと、一見はムダだと思われるような物事も、大きな物事を支える役目をしていると言えそうです。

例えば会社組織の場合では、効率を上げるためにムダだと思われた社員を全員クビにしたところが、有能な社員も後から順番に辞めて行って立ち行かなく成った会社もあります。

その理由は、会社には評価されない下仕事をする人間が居なくなったために、有能な社員がそれをすることをアホらしがって辞めたのです。

つまり、ムダと思われていた社員が嫌な仕事をしてくれて「いた」のです。しかし、そのような事は会社側からは見えませんから、評価がされなかったのです。

有能な社員と、ムダとされてしまった社員も両方いてこそ役割分担が出来て、会社が機能して「いた」わけです。

老子はこのことを、「重」は「軽」により支えられていると看破しています。

さらに老子は自分ならば、

「荷物を運ぶ馬車の側を離れることをしない」と言っています。

老子が社長ならば、末端で働く人間の側にいて会話を欠かさないと言いそうです。

そのような行為が、自分の立場と財産を結果的に守ることに成ることを知るからです。

ほんとうにすべての人間模様を熟知した知恵から出る言葉です。

老子は、多くの代表者や責任者たちの栄枯盛衰を何回も見たのでしょう。

今日の話は、国の代表者や政治家、経営者だけではなく、家庭を持つ主婦にも「夫」にも言える話です。

(1)子供や老人たちが存在する御蔭で家庭が成り立つことを改めて知ること。

(2)家族の小さな声にも耳を傾けること。

(3)他家や知人たちの豪華な生活に惑わされないこと。パーティーなどの豪勢な場に出ても、家庭で待つ家族の存在を忘れないこと。

(4)もし、そのような栄華に惑わされて軽い行動を自分がすれば、家庭を失うことに成ることを知ること。

このように老子のたとえ話は、現代社会でもキレイに当てはまります。

このように真理というものは、数千年を経過しても生きています。

生かして頂いて ありがとう御座位ます

* 重い者ほど、下に座ること 2018-01-03 老子の人生論

伊勢ー白山道 記事全文 https://blog.goo.ne.jp/isehakusandou/d/20180103

参考記事:老子の言葉 第二十六章「隠れて支えている物事を大切に」

「老子の人生論 」第二十六章

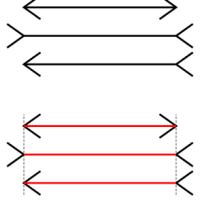

重いモノが、軽いモノの上に居ては生けません。それは安定性がありません。

重いモノは、軽いモノよりも下方にへりくだり、下座(しもざ:下の座席)に居るべきです。

静かに居るモノが、騒ぐモノよりも勝ちます。

だからこそ聖人は、一日中も旅をして疲れていましても、馬と荷物から離れてくつろいだりしません。

自分よりも働く馬を大切にして上座に置き、荷物を守ります。

そして、どんなに社会で成功しても、超然としていて、ヨソ見をしません。

ましてや無数の部下を従える国家を代表する人物(王様、大臣、社長、競技者など)が、軽々に自分の本分以外のことにヨソ見をすれば、自分を支える部下たちを失い、自分の地位・立場も失います。

(感想)

最初の言葉、「重は軽の根本である」。

実はこの言葉で立ち止まり、2週間も沈思黙考していました。

読み方次第では、

・ 軽い者(子供、下の者、弱者)よりも、偉い立場の人間が重要だ。

と真逆の解釈を誘うような表現を、あえて老子がしています。

でも、下方の内容を読めば、その深意は、

・ 偉い立場の人間は、ヨソ見もせずに下座にいなさい。

ということが分かります。

老子は、自分の文章を早合点(はやがてん:よく聞いたり確かめたりしないうちにわかったつもりになること)して解釈するような慌て者の学者を、戒めとしておちょくるような、逆説で表現する内容が他の章でも散見されます。

どうして、逆説で、包み隠して、老子は書いたかの時代背景を考えて2週間もこの章を保留にしていました。

要するに、2500年前の支配体制の下では、ましてや国の図書館に勤務する官僚だった老子は、社会を風刺する内容は露骨には書けません。もし見つかれば、逮捕・死刑かも知れません。

だからこそ、最初に「重は軽の根本である」と偉い人達を持ち上げておいて、そして下方に読み進むほどにじんわりとクギを刺して行く章だとも言えそうです。

でも、このブラックな風刺を理解するには、読み進めることが出来る学識が要る訳です、笑。

最後は王様にまで、

・ 軽をないがしろにすれば、その立場を失う。

・ 本業以外のことに精を出せば、終わるぞ。

と戒めています。

当時としては、老子は非常に危険な親父だったとも言えそうです。

今の時代でも、なかなか言えないことが多いですから・・・・。

今の経営者にも、本業以外の投資・異性。または、異業種などに傾注することが改革、会社の為、と勘違いをする3代目が多いです。

気が付けば、本業を失うパターンです。長く会社を支えた社員たちも離れて行きます。

軽いモノの下にどっしりした重しが有れば、非常に安定します。

上の軽が大きく揺れましても、下の重りが必ず元の位置に絶対的な力で戻します。

軽がどんなに右往左往しましても、軽を安定させて助けます。

・ 重い者ほど、下方に座ること。

家庭にも大切なようです。

老子の真理は、重力の法則にまで叶っています。

生かして頂いて 有り難う御座います

老子の人生論 伊勢ー白山道 記事一覧

*伊勢白山道 老子の言葉 記事一覧

*「柔訳 老子の言葉」が完成しました 2013-04-03 伊勢白山道

*伊勢白ペディア「老子(言葉)について」収録内容 記事一覧

*「老子の言葉 写真集 上・下巻」 2013-11-22 伊勢白山道

*老子「道徳経と伊勢白山道」道経「 1章~37章」記事一覧

*老子「道徳経と伊勢白山道」徳経「81章~38章」記事一覧

始め老子プロフィール ≪「第一章」道経 ≫「第八十一章」徳経

*老子の霊訓 記事一覧

*ミロク文明>> もっと見る 記事一覧 新しい順

ミロク文明 初めに戻る

・人気のgoo ブログ!アクセスランキングです。

私の大和ごころを志しての旅は「ミロク文明」ミロクの世を地の上に現す方向性。

・老子「道徳経と伊勢白山道」 道経

第二十六章 *老子を英訳 http://mage8.com/magetan/roushi03.html

・原文 「書き下し文

重爲輕根、靜爲躁君。「重きは軽きの根(こん)たり、静かなるは躁(さわ)がしきの君たり。

是以君子、終日行、不離輜重。「 ここを以(も)って君子は、終日行きて輜重(しちょう)を離れず。

雖有榮觀、燕處超然。「 栄観(えいかん)ありといえども、燕処(えんしょ)して超然たり。

奈何萬乘之主、而以身輕天下。「 いかんぞ万乗(ばんじょう)の主にして、身を以って天下より軽しとせんや。

輕則失本、躁則失君。「 軽ければ則(すなわ)ち本(もと)を失い、躁がしければ則ち君を失(うしな)う。

現代語訳

重くどっしりした物は、軽く浮ついた物の支えとなる根本である。

静かに落ち着いた者は、騒がしく動き回る者を抑える主である。

だから立派な大臣は国中を馬車で行きかっても重い荷馬車から離れず、

きらびやかな宮殿を歩き回っても家では静かに落ち着いた暮らしをしている。

ましてや大国の王たる者がその身を天下より軽んじて良いものか。

軽く浮ついていれば支えを失い、騒がしく動き回れば主としての立場を失う。

英訳文

Heavy things support light things. A calm person controls fussy people. So a good minister goes around the country with a light carriage and a heavy wagon. And he stays calm when he is at home though he works at the gorgeous palace. So a monarch of a large country must not regard himself as lighter than the world. If a monarch is light, he will lose his support. If a monarch is fussy, he will lose his position.

*隠れて支えている物事を大切に 2012-10-17 老子の言葉

伊勢ー白山道 記事全文 https://blog.goo.ne.jp/isehakusandou/d/20121017

老子の言葉 第二十六章

(独自の超訳)

重いモノには、それを支える軽いモノがその根底に陰として必ず存在するものだ。

大木を支えているのは細かい根っこであり、大国を支えているのは一人一人の弱い人間に過ぎない。

しかし、軽いモノが多く集まればこそ、大きな重いモノを支えることが可能に成ります。

物事を静観することで、多くの心配心や心のざわめきを操縦することが出来る主人に自分が成ることが出来ます。

このようなことを理解している聖人は、一日中ずっと行動しましても、働いてくれる荷物を積んだ馬車の側を離れようとはしません。

下で働く人間や動物たちの労働の御蔭を知っており、またこれが自分の財産を守ることを知るからです。

また聖人は、きらびやかな光景や豪華な宴席に迎えられましても、下々の人たちのことを忘れずに超然として心が左右されることがありません。

ましてや、一国を代表する人間は、天下の物事に軽々に左右されてはいけません。

代表者の行動が軽ければ支える人々を失い、心が落ち着いていなければ、その立場を失うことに成るでしょう。

原文

「重爲輕根。靜爲躁君。

是以聖人。終日行。不離輜重。雖有榮觀。燕処超然。

奈何萬乗之主。而以身輕天下。

輕則失本。躁則失君。」

(感想)

大きな物事には、その下の陰で支える軽い物事の御蔭が在るとは、日本人にはとても理解しやすい真理です。

このように考えますと、一見はムダだと思われるような物事も、大きな物事を支える役目をしていると言えそうです。

例えば会社組織の場合では、効率を上げるためにムダだと思われた社員を全員クビにしたところが、有能な社員も後から順番に辞めて行って立ち行かなく成った会社もあります。

その理由は、会社には評価されない下仕事をする人間が居なくなったために、有能な社員がそれをすることをアホらしがって辞めたのです。

つまり、ムダと思われていた社員が嫌な仕事をしてくれて「いた」のです。しかし、そのような事は会社側からは見えませんから、評価がされなかったのです。

有能な社員と、ムダとされてしまった社員も両方いてこそ役割分担が出来て、会社が機能して「いた」わけです。

老子はこのことを、「重」は「軽」により支えられていると看破しています。

さらに老子は自分ならば、

「荷物を運ぶ馬車の側を離れることをしない」と言っています。

老子が社長ならば、末端で働く人間の側にいて会話を欠かさないと言いそうです。

そのような行為が、自分の立場と財産を結果的に守ることに成ることを知るからです。

ほんとうにすべての人間模様を熟知した知恵から出る言葉です。

老子は、多くの代表者や責任者たちの栄枯盛衰を何回も見たのでしょう。

今日の話は、国の代表者や政治家、経営者だけではなく、家庭を持つ主婦にも「夫」にも言える話です。

(1)子供や老人たちが存在する御蔭で家庭が成り立つことを改めて知ること。

(2)家族の小さな声にも耳を傾けること。

(3)他家や知人たちの豪華な生活に惑わされないこと。パーティーなどの豪勢な場に出ても、家庭で待つ家族の存在を忘れないこと。

(4)もし、そのような栄華に惑わされて軽い行動を自分がすれば、家庭を失うことに成ることを知ること。

このように老子のたとえ話は、現代社会でもキレイに当てはまります。

このように真理というものは、数千年を経過しても生きています。

生かして頂いて ありがとう御座位ます

* 重い者ほど、下に座ること 2018-01-03 老子の人生論

伊勢ー白山道 記事全文 https://blog.goo.ne.jp/isehakusandou/d/20180103

参考記事:老子の言葉 第二十六章「隠れて支えている物事を大切に」

「老子の人生論 」第二十六章

重いモノが、軽いモノの上に居ては生けません。それは安定性がありません。

重いモノは、軽いモノよりも下方にへりくだり、下座(しもざ:下の座席)に居るべきです。

静かに居るモノが、騒ぐモノよりも勝ちます。

だからこそ聖人は、一日中も旅をして疲れていましても、馬と荷物から離れてくつろいだりしません。

自分よりも働く馬を大切にして上座に置き、荷物を守ります。

そして、どんなに社会で成功しても、超然としていて、ヨソ見をしません。

ましてや無数の部下を従える国家を代表する人物(王様、大臣、社長、競技者など)が、軽々に自分の本分以外のことにヨソ見をすれば、自分を支える部下たちを失い、自分の地位・立場も失います。

(感想)

最初の言葉、「重は軽の根本である」。

実はこの言葉で立ち止まり、2週間も沈思黙考していました。

読み方次第では、

・ 軽い者(子供、下の者、弱者)よりも、偉い立場の人間が重要だ。

と真逆の解釈を誘うような表現を、あえて老子がしています。

でも、下方の内容を読めば、その深意は、

・ 偉い立場の人間は、ヨソ見もせずに下座にいなさい。

ということが分かります。

老子は、自分の文章を早合点(はやがてん:よく聞いたり確かめたりしないうちにわかったつもりになること)して解釈するような慌て者の学者を、戒めとしておちょくるような、逆説で表現する内容が他の章でも散見されます。

どうして、逆説で、包み隠して、老子は書いたかの時代背景を考えて2週間もこの章を保留にしていました。

要するに、2500年前の支配体制の下では、ましてや国の図書館に勤務する官僚だった老子は、社会を風刺する内容は露骨には書けません。もし見つかれば、逮捕・死刑かも知れません。

だからこそ、最初に「重は軽の根本である」と偉い人達を持ち上げておいて、そして下方に読み進むほどにじんわりとクギを刺して行く章だとも言えそうです。

でも、このブラックな風刺を理解するには、読み進めることが出来る学識が要る訳です、笑。

最後は王様にまで、

・ 軽をないがしろにすれば、その立場を失う。

・ 本業以外のことに精を出せば、終わるぞ。

と戒めています。

当時としては、老子は非常に危険な親父だったとも言えそうです。

今の時代でも、なかなか言えないことが多いですから・・・・。

今の経営者にも、本業以外の投資・異性。または、異業種などに傾注することが改革、会社の為、と勘違いをする3代目が多いです。

気が付けば、本業を失うパターンです。長く会社を支えた社員たちも離れて行きます。

軽いモノの下にどっしりした重しが有れば、非常に安定します。

上の軽が大きく揺れましても、下の重りが必ず元の位置に絶対的な力で戻します。

軽がどんなに右往左往しましても、軽を安定させて助けます。

・ 重い者ほど、下方に座ること。

家庭にも大切なようです。

老子の真理は、重力の法則にまで叶っています。

生かして頂いて 有り難う御座います

老子の人生論 伊勢ー白山道 記事一覧

*伊勢白山道 老子の言葉 記事一覧

*「柔訳 老子の言葉」が完成しました 2013-04-03 伊勢白山道

*伊勢白ペディア「老子(言葉)について」収録内容 記事一覧

*「老子の言葉 写真集 上・下巻」 2013-11-22 伊勢白山道

*老子「道徳経と伊勢白山道」道経「 1章~37章」記事一覧

*老子「道徳経と伊勢白山道」徳経「81章~38章」記事一覧

始め老子プロフィール ≪「第一章」道経 ≫「第八十一章」徳経

*老子の霊訓 記事一覧

*ミロク文明>> もっと見る 記事一覧 新しい順

ミロク文明 初めに戻る

・人気のgoo ブログ!アクセスランキングです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます