パンフレット「あいちの史跡」

どこの博物館だったか忘れてしまいましたが、博物館のパンフレットコーナーに「あいちの史跡」というものがありました。発行が「愛知県史跡整備市町村協議会」というところです。パンフレットの裏表紙に簡単な説明がありました。

愛知県史跡整備市町村協議会は、史跡・名勝・天然記念物等の文化財の保護・保存及び活用を目的として平成3年に発足し、現在は県内36市町村にて構成しています。

パンフレット(22ページで、62の史跡が紹介されています)

灯台下暗し

そのなかに「祐福寺一里塚」が記載されていました。場所は私が職場と自宅を何回となく往復した道の脇でした。以前名古屋市八事の興正寺の五重塔を見落としていたことを書きましたが、今回も同じ思いです。

だいたい一里塚は主要街道にあるもので、愛知県ならば、東海道や中仙道などに限られていると勝手に決め込んでいたことも手伝っています。この祐福寺一里塚は、平針街道(姫街道)沿いにあります。平針街道とは、岡崎から名古屋に行くときの裏街道だったのです。現在の県道56号線です。

南北両方残っている一里塚

この一里塚は、北と南の両方ありました。東海道のほうは両方残っている一里塚はめずらしいので、こんな近くに両方残っている一里塚があるとは驚きでした。

北側の一里塚にあった石碑

北側の一里塚の全景

「余の木」が「榎」に

石碑の後には木が一本ありました。説明板によれば「榎」だそうです。説明板に「榎」についておもしろい話しが紹介されていました。

江戸時代に一里塚の木をどんな木にするか議論をしたそうですが、なかなか決まらず、将軍に決めてもらおうと相談を持ちかけたところ、「余の木(よのき)がいい」といったそうです。それを家臣たちが聞き間違えて、榎(えのき)になったそうです。おもしろいですね。

南側の一里塚

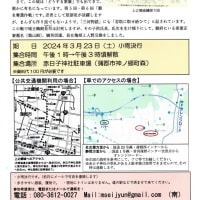

近くに東郷町のバス「じゅんかい君」のバス停がありましたが、ズバリ「一里塚」という名のバス停でした。

平針は宿場町だった

この祐福寺一里塚は、平針から4.9キロメートルです。(飯田街道との交差点から、一里塚まで)つまり、平針を起点として一里と考えることができます。平針は、むかしは平針宿という宿場町だったらしいです。一応それらしきところを歩いてみましたが、宿の跡らしきものは分かりませんでした。しかし、ネットで、平針に宿を作るために「郷の島」に住んでいた百姓を移転させ、宿場町を作ったとありました。

どこの博物館だったか忘れてしまいましたが、博物館のパンフレットコーナーに「あいちの史跡」というものがありました。発行が「愛知県史跡整備市町村協議会」というところです。パンフレットの裏表紙に簡単な説明がありました。

愛知県史跡整備市町村協議会は、史跡・名勝・天然記念物等の文化財の保護・保存及び活用を目的として平成3年に発足し、現在は県内36市町村にて構成しています。

パンフレット(22ページで、62の史跡が紹介されています)

灯台下暗し

そのなかに「祐福寺一里塚」が記載されていました。場所は私が職場と自宅を何回となく往復した道の脇でした。以前名古屋市八事の興正寺の五重塔を見落としていたことを書きましたが、今回も同じ思いです。

だいたい一里塚は主要街道にあるもので、愛知県ならば、東海道や中仙道などに限られていると勝手に決め込んでいたことも手伝っています。この祐福寺一里塚は、平針街道(姫街道)沿いにあります。平針街道とは、岡崎から名古屋に行くときの裏街道だったのです。現在の県道56号線です。

南北両方残っている一里塚

この一里塚は、北と南の両方ありました。東海道のほうは両方残っている一里塚はめずらしいので、こんな近くに両方残っている一里塚があるとは驚きでした。

北側の一里塚にあった石碑

北側の一里塚の全景

「余の木」が「榎」に

石碑の後には木が一本ありました。説明板によれば「榎」だそうです。説明板に「榎」についておもしろい話しが紹介されていました。

江戸時代に一里塚の木をどんな木にするか議論をしたそうですが、なかなか決まらず、将軍に決めてもらおうと相談を持ちかけたところ、「余の木(よのき)がいい」といったそうです。それを家臣たちが聞き間違えて、榎(えのき)になったそうです。おもしろいですね。

南側の一里塚

近くに東郷町のバス「じゅんかい君」のバス停がありましたが、ズバリ「一里塚」という名のバス停でした。

平針は宿場町だった

この祐福寺一里塚は、平針から4.9キロメートルです。(飯田街道との交差点から、一里塚まで)つまり、平針を起点として一里と考えることができます。平針は、むかしは平針宿という宿場町だったらしいです。一応それらしきところを歩いてみましたが、宿の跡らしきものは分かりませんでした。しかし、ネットで、平針に宿を作るために「郷の島」に住んでいた百姓を移転させ、宿場町を作ったとありました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます