今日は、本来は福井に行く予定でしたが、目的のお城の見学会が中止になったため、愛知県内のお城を見ることにしました。

今回は、「諸国古城之図」から山崎城を見学することにしました。

山崎城とは

案内板によれば

この城は、三ツ木城の松平信孝が、岡崎城の松平広忠に敵対して織田方に通じたとき、岡崎城にそなえて1543年(天文12年)に築いたものです。しかし、1549年(天文18年)小牧長久手の戦い後の緊張状態の中で、徳川勢により改修工事を受けたとする説が有力です。

松平信孝は、「守山崩れ」でなくなった松平清康の弟です。「守山崩れ」の後、信孝は宗家松平広忠を支援していましたが、広忠の家臣や広忠の後ろ盾であった今川義元に嫌われて、広忠と敵対するようになったようです。

山崎城は安祥城の出城として、岡崎ににらみをきかす位置にあります。

山崎神明社

現在の山崎城は山崎神明社になっていました。

神明社正面

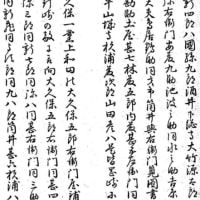

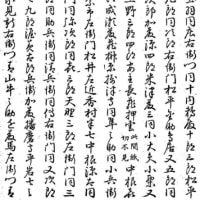

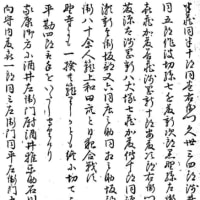

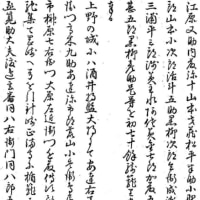

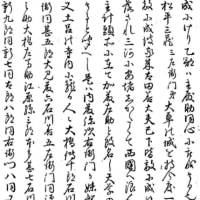

諸国古城之図より

「諸国古城之図」によれば、堀や土塁、馬出しなどがあったことが分かります。

西側は駐車場になっていて、そこに車をとめることができました。

堀跡

すぐ近くに案内板があり、その奥は北側の堀跡になっていました。堀の大きさは、案内板によれば幅13メートル、深さ2メートルでのこっている長さが50メートルだそうです。なかなか立派な堀でした。今は空掘りですが、「諸国古城之図」では水掘のようです。城の周りをぐるっと堀がめぐらされていたはずですが、今は道路などになっているようです。

北側の堀を東側から見た画像

土塁の上の本殿

神社の北側は土塁になっており、本殿は土塁の上に建てられていました。

山崎神明社本殿

櫓跡か

さらに、東の方にいくと土塁らしきものがありました。おそらくこれが北東の隅櫓の跡ではないでしょうか。

北東の土塁跡

土橋の跡か

ぐるっと回って、西の方にいくと昔の土橋のような雰囲気の坂がありました。

土橋の跡らしき坂

馬出しの遺構なし

この坂の手前は住宅があり、昔の馬出しがあった場所ですが、遺構は全くありませんでした。

日長神社

余談ですが、この神社のすぐ近くに「日長神社」というのがあり、はじめ神明社と間違えてしまいました、「諸国古城之図」には記載されていないので、いつごろからあるのか調べてみたところ、「明治3年・・・高木村」という日付の入った石柱がありました。おそらく神社そのものは古いのでしょうが、この地に建てられたのは明治3年以降ではないかと思いました。

今回は、「諸国古城之図」から山崎城を見学することにしました。

山崎城とは

案内板によれば

この城は、三ツ木城の松平信孝が、岡崎城の松平広忠に敵対して織田方に通じたとき、岡崎城にそなえて1543年(天文12年)に築いたものです。しかし、1549年(天文18年)小牧長久手の戦い後の緊張状態の中で、徳川勢により改修工事を受けたとする説が有力です。

松平信孝は、「守山崩れ」でなくなった松平清康の弟です。「守山崩れ」の後、信孝は宗家松平広忠を支援していましたが、広忠の家臣や広忠の後ろ盾であった今川義元に嫌われて、広忠と敵対するようになったようです。

山崎城は安祥城の出城として、岡崎ににらみをきかす位置にあります。

山崎神明社

現在の山崎城は山崎神明社になっていました。

神明社正面

諸国古城之図より

「諸国古城之図」によれば、堀や土塁、馬出しなどがあったことが分かります。

西側は駐車場になっていて、そこに車をとめることができました。

堀跡

すぐ近くに案内板があり、その奥は北側の堀跡になっていました。堀の大きさは、案内板によれば幅13メートル、深さ2メートルでのこっている長さが50メートルだそうです。なかなか立派な堀でした。今は空掘りですが、「諸国古城之図」では水掘のようです。城の周りをぐるっと堀がめぐらされていたはずですが、今は道路などになっているようです。

北側の堀を東側から見た画像

土塁の上の本殿

神社の北側は土塁になっており、本殿は土塁の上に建てられていました。

山崎神明社本殿

櫓跡か

さらに、東の方にいくと土塁らしきものがありました。おそらくこれが北東の隅櫓の跡ではないでしょうか。

北東の土塁跡

土橋の跡か

ぐるっと回って、西の方にいくと昔の土橋のような雰囲気の坂がありました。

土橋の跡らしき坂

馬出しの遺構なし

この坂の手前は住宅があり、昔の馬出しがあった場所ですが、遺構は全くありませんでした。

日長神社

余談ですが、この神社のすぐ近くに「日長神社」というのがあり、はじめ神明社と間違えてしまいました、「諸国古城之図」には記載されていないので、いつごろからあるのか調べてみたところ、「明治3年・・・高木村」という日付の入った石柱がありました。おそらく神社そのものは古いのでしょうが、この地に建てられたのは明治3年以降ではないかと思いました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます