少子化が進む日本の社会ですが、少子化は社会の活力が衰えていくとか、将来の社会の担い手が減りたいへんになる、働き手もいなくなる。

このように考えることが多く、少子化対策に待ったなしという現状です。

それらの考え方は、ともすれば大人側からの見方でないかと思います。

少し別の角度から見てみます。

子どもの数が少なくなるということは、子どもを育てない大人が多くなり、子どもへの共感や子育てへの理解が薄くなるという懸念です。

子どもを権利の主体として、国連は子どもの権利条約を制定し、すでに久しくなっています。

日本もこの条約に批准しています。

ところが、今の日本社会では子どもの権利が十分には認識され、保障されているとは言いがたい状況にあります。

子どもの虐待、育児放棄、全国一斉休校など、子どものことを、子どもの思いや願い、意見を聞くことなく、大人が一方的に子どものことを決める習慣はふつうのようにあります。

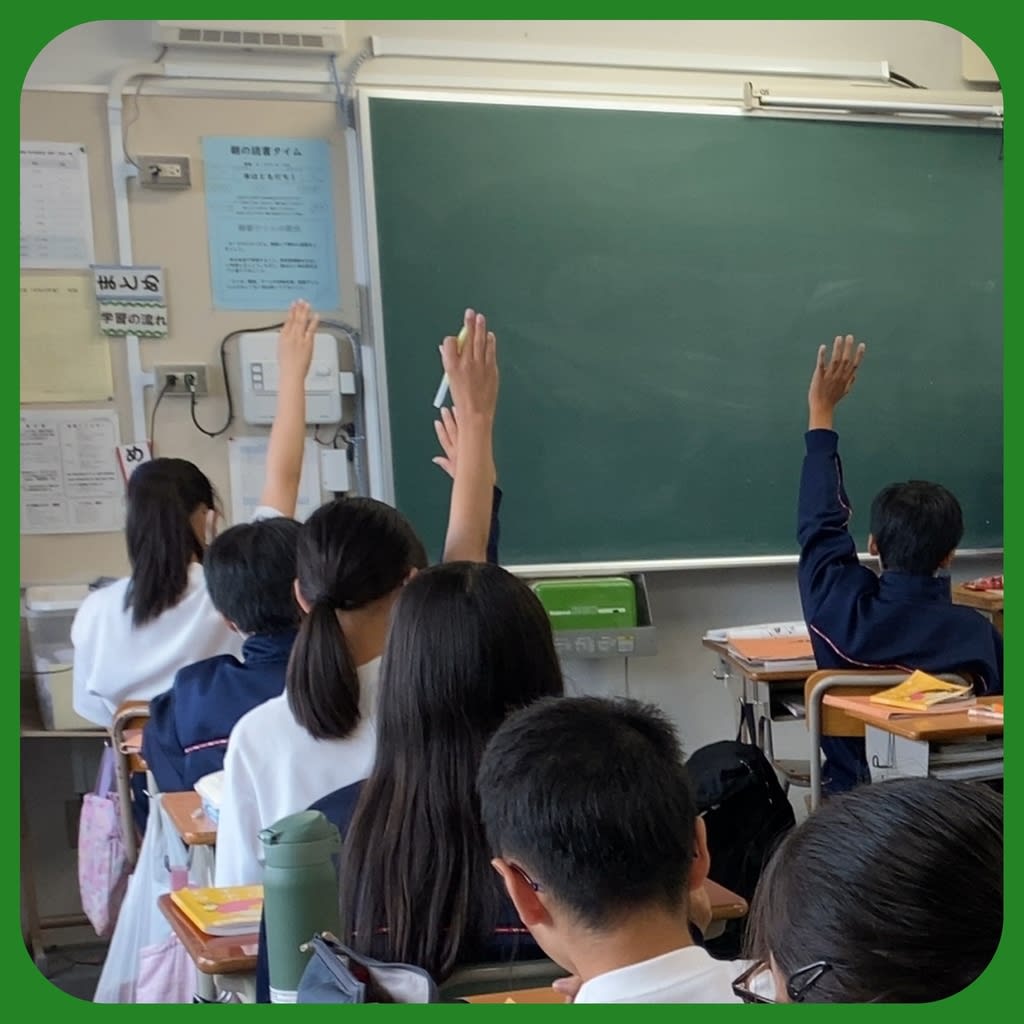

「私たちのことを、私たちのいないところで、決めないで」というキャッチコピーは、子どもの権利に敏感になり、いっしょに考えてほしいという、子ども発の国際的な基準です。

おとなは、子どもは未熟だから、おとなかいろいろとよかれと思うことで配慮することが必要だ。

そういう考え方もあるでしょう。

韓国では、「No Kids Zone」と呼ばれる空間が至る所にあります。

子どもの入店を拒否する表示がたくさんあります。

それは、騒いだり、走り回って、「子どもは大人に迷惑をかけるもの」という考え方が根本にあります。

日本では、子ども連れは入店拒否という施設は韓国ほどは多くはないです。

しかし、韓国でも、日本でも、おとなは誰だって子どもの時代があったのです。

私たちは、いつの時代にも、未熟な存在である自分が、まわりに迷惑をかけながら育ってきたことをすぐに忘れてしまうのです。