今日は、公立高校特別選抜の入試日です。

三中でも数は多くはないですが、何名かの3年生が受験します。

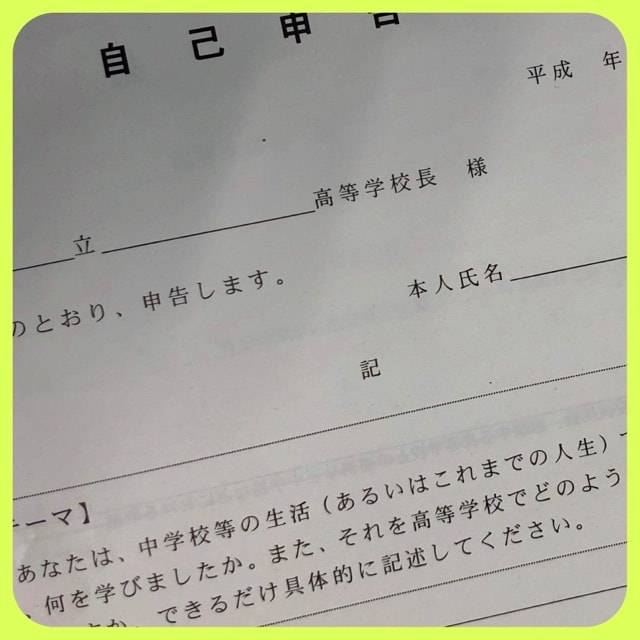

一方、私はいま、3年生が公立高校一般選抜に提出する「自己申告書」を読ませてもらっています。

公立一般選抜に出す「自己申告書」は、あなたが今までにどんな経験をしてきたか。またそれを高校生活にどういかしていくかを、自ら綴ります。

また、高校ごとに、「こんな生徒に入学してほしい」という「アドミッションポリシー」を事前に発表しています。

私は、各高校がアドミッションポリシーを定めることには基本的に、あまり賛成ではありません。

なぜなら、入学を切望している生徒で、テスト点が合格点に達している生徒は全員合格させるのが、公立高校の役割であると考えるからです。

「こんな生徒に入学を求めます」は入学前には不要であり、学校の特色は入学後の教育を通して、「こんな生徒」に育てていけばいい。

入り口の段階で選別する必要はない。

公立高校は、私立高校とは異なると思うのです。

とはいえ、制度は制度です。

生徒たちは、自分の志望する高校のアドミッションポリシーを、基本的には意識して自己申告書を書いています。

私は、生徒たちが自らの生活を振り返って、書いている文を大切に読ませてもらっています。

生徒たちは、自分の中学3年間、または生を受けてからの15年間の経験や学んできたことを、一生懸命に文字にしています。

でも、これができるのは、私が何度もブログで触れているように、生徒があたかも他人が見ているように、悩み、悲しみ、うれしさ、怒りという感情から離れ、客観的に自己を見つめることができるように成長しているからです。

そこで、何人かの生徒は、諦めずチャレンジを続けることの大切さや努力を続けると願いがかなうとか、仲間がいるからがんばれるとかを自分の体験を通して展開しています。

自らを綴り、言語化・文字化することで、生徒自身も、今まで気がついていなかったことに気づいたり、自分の体験の意味づけを確かにできます。

その点では、自己申告書を書く意義もあります。

そして、高校でこの経験をいかしていきたいと結んでいる3年生の決意に触れると、私は「そうだったのか」と感銘を受けるとともに、成長を嬉しく感じ、合格してほしいとエールを送らざるをえません。