昨日の午後、急に思い立って、東海道の宿場町、三重県の「関宿」へ行ってきました。

東へ行けば名古屋、西は京都、関宿の入口の鳥居をくぐって南に行けば伊勢へという地点にあります。

今も大切に保存されている街道や宿場が日本各地にありますが、

「関宿」も見事な街並みで、よくぞこんな風に残すことが出来た、と感心しました。

夕方5時半頃到着したので刻々と夕闇が町を覆うところでした。

店はすでに全て閉まっていて、時折そこに住んでいるらしき人たちの車が細い道幅ぎりぎりに行きかうだけで、

歩いている人の姿は途絶え、街灯が静かに町を照らしていました。

唯一開いていた駐車場のある食堂を見つけて、

ここしかない!と入ってみてびっくり、壁は和洋、古今取り混ぜた絵やポスターが貼られ、

飾りや置物も見事にミックス状態で、キッチュな味わいのある楽しい店でした。

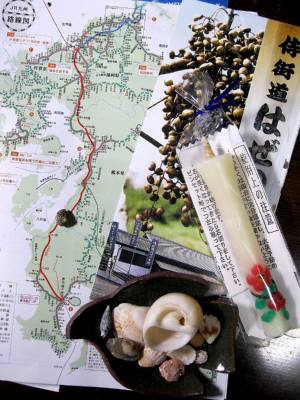

「味噌鉄板焼きうどん定食(980円也)」を食べました。

こってり焼いたピリ辛うどんに小さなご飯、

あさりの味噌汁にお新香、さらに小皿に黒豆と数の子が付いていました。

お正月メニューです。

ゆっくり食べ尽くして外へ出ればもう真っ暗、

三日月が出ています。

車窓の山や木々のシルエット、家々に灯る明かりを見ながら、

運転は人任せの気楽な私は、うとうと、、

気がつけば滋賀県に入っていました。

かつてこの鈴鹿の山を越えるのがどんなに大変なことだったか、

多くのものの本に書かれていますが、今ではあっという間、

昔の人には想像もできなかったことでしょう。

人の心はどう変わったのでしょう?

変わったものと変わらぬもの・・・

東へ行けば名古屋、西は京都、関宿の入口の鳥居をくぐって南に行けば伊勢へという地点にあります。

今も大切に保存されている街道や宿場が日本各地にありますが、

「関宿」も見事な街並みで、よくぞこんな風に残すことが出来た、と感心しました。

夕方5時半頃到着したので刻々と夕闇が町を覆うところでした。

店はすでに全て閉まっていて、時折そこに住んでいるらしき人たちの車が細い道幅ぎりぎりに行きかうだけで、

歩いている人の姿は途絶え、街灯が静かに町を照らしていました。

唯一開いていた駐車場のある食堂を見つけて、

ここしかない!と入ってみてびっくり、壁は和洋、古今取り混ぜた絵やポスターが貼られ、

飾りや置物も見事にミックス状態で、キッチュな味わいのある楽しい店でした。

「味噌鉄板焼きうどん定食(980円也)」を食べました。

こってり焼いたピリ辛うどんに小さなご飯、

あさりの味噌汁にお新香、さらに小皿に黒豆と数の子が付いていました。

お正月メニューです。

ゆっくり食べ尽くして外へ出ればもう真っ暗、

三日月が出ています。

車窓の山や木々のシルエット、家々に灯る明かりを見ながら、

運転は人任せの気楽な私は、うとうと、、

気がつけば滋賀県に入っていました。

かつてこの鈴鹿の山を越えるのがどんなに大変なことだったか、

多くのものの本に書かれていますが、今ではあっという間、

昔の人には想像もできなかったことでしょう。

人の心はどう変わったのでしょう?

変わったものと変わらぬもの・・・