先程、ない脳味噌を振り絞って書き上げたのにその記事が消えました。

書き上げて、後で読みなおそうとネットサーフィンしている間に不具合が生じて消えました。

何度戻るボタンや復元するにしても下書きのままで書いた記事は上がりません。

もう泣きたいです。いや泣いています。

泣きたいけど泣き寝入りは悔しいので、ごめんなさい紹介文だけでもあげさせてください。

5月の大当たり読書記録。味わった読書の醍醐味。

『あこがれ』 川上未映子著

麦彦とヘガティー、思春期直前の二人が、脆くはかない殻のようなイノセンスを抱えて全力で走り抜ける。この不条理に満ちた世界を――。サンドイッチ売り場の奇妙な女性、まだ見ぬ家族……さまざまな〈あこがれ〉の対象を持ちながら必死で生きる少年少女のぎりぎりのユートピアを繊細かつ強靭無比な筆力で描き尽くす感動作。

第一章 ミス・アイスサンドイッチ

第二章 苺ジャムから苺をひけば

第一章の物語で二人は小学四年生、麦彦君の憧れの人ミス・アイスサンドイッチ。

彼女がお店をやめるというので麦彦君は会おうか会うまいか悩むの。

そこをヘガティが背中を押す。

「ミス・アイスサンドイッチに会いに行った方がいい」と「はじめましてって言えばいいんだよ」って。

第二章は六年生に。

今度は麦彦君がヘガティの会いたい人に会わせようと画策するわけ。麦彦君とても魅力的な男の子。

二人が別れるときは合言葉「アルパチィーノ」で。素敵でしょ。

『鬼はもとより』 青山文平著

どの藩の経済も傾いてきた寛延三年、奥脇抄一郎は藩札掛となり藩札の仕組みに開眼。しかし藩札の神様といわれた上司亡き後、飢饉が襲う。上層部の実体金に合わない多額の藩札刷り増し要求を拒否し、藩札の原版を抱え脱藩する。江戸で、表向きは万年青売りの浪人、実はフリーの藩札コンサルタントとなった。教えを乞う各藩との仲介は三百石の旗本・深井藤兵衛。次第に藩経済そのものを、藩札により立て直す方策を考え始めた矢先、最貧小藩からの依頼が。

藩札の仕組みなどさっぱり理解できずすっ飛ばして読んでも面白かった。

コンサルタントの奥脇抄一郎、依頼主の執政の梶原清明個性が際立って魅力的。

最後場面の手紙、泣けたわ。

でも青山さん、女性は登場させなくてもよかったんじゃないの、違和感あるわ。

『祈りの幕が下りる時』 東山圭吾著

映画化もされていたのね。

「ナミヤ雑貨店の奇跡」を読んでさすが東野さん、やっぱりエンターテイメントな方だわ。

と手に取った1冊。裏切りませんお面白かった。

極限まで追いつめられた時、人は何を思うのか。夢見た舞台を実現させた女性演出家。彼女を訪ねた幼なじみが、数日後、遺体となって発見された。数々の人生が絡み合う謎に、捜査は混迷を極めるが――

第48回吉川英治文学賞受賞作品! 1000万人が感動した加賀シリーズ10作目にして、加賀恭一郎の最後の謎が解き明かされる。

『乙女の家』 朝倉かすみ著

若菜17歳。青春真っ最中の女子高生と、三世代女系のてんやわんやの家族の物語。内縁関係を貫いた曾祖母、族のヘッドの子どもを高校生で産んだシングルマザーの祖母、普通の家庭を夢見たのに別居中の母、そして自分のキャラを探して迷走中の娘の若菜。強烈な祖母らに煽られつつも、友の恋をアシスト、祖父母の仲も取り持ち大活躍の若菜と、それを見守る家族。それぞれに、幸せはやって来るのか……。

第1章 家出してみよう

第2章 多忙になってみよう

第3章 病弱になってみよう

第4章 告白してみよう

第5章 遠くをながめてみよう

新聞小説で長編です。

最後の方はすっ飛ばして読みましたが、ぜんぜんokです。朝倉さんごめんなさい。

いやいや、八方美人といわれ自分も自覚して性格改造に取り組んだりしている若菜ちゃんに

自分の高校時代を重ね合わせて、ずいぶん共感して読みました。

章立てで、改造内容がちょっと想像できようというもの。

もうここまでで思い出すのも精いっぱいです。うーん。さっさと投稿します。

(図はwebから借用)

(図はwebから借用)

webより

webより webより

webより そのときのパンフレット。

そのときのパンフレット。

を借りた。

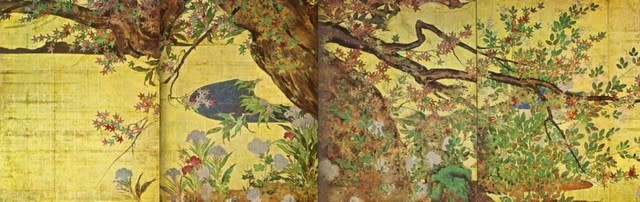

を借りた。 等伯の描いた『利休』

等伯の描いた『利休』

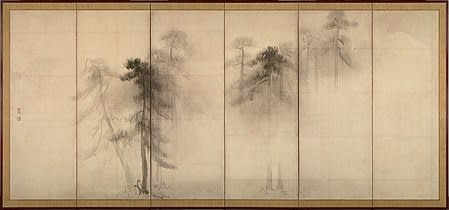

『松林図屏風』 左隻

『松林図屏風』 左隻