村上春樹さん、本当に久しぶりに読んだ。

長編は『ノルウェイの森』『海辺のカフカ』『1Q84』しか読んだことはない。

短編やエッセイはちょこちょこ。なかなか手に取る気にはならないの。

独断と偏見は十分承知で。

洋服の趣味とか飲んでるお酒とか音楽は何を聴いて、なんて書かれていると、

どうも気取ってるんじゃないかなんて。なんかいけ好かないなってな感じで。

そうは言いつつ、読み始めれば物語や文体にけっこうはまってしまう、それが困る。

そうそう。最後の短編「一人称単数」の中で、ある女性から糾弾されることになる。

私が(村上さんらしき人)「洒落たかっこうをして、一人でバーのカウンターに座って、

ギムレットを飲みながら、寡黙に読書に耽っていること」を指して、

「そんなことをしていて、なにか愉しい?」と。

そうなのよ全くその通り、と尻馬に乗りたくなるわけ。

それにしても村上さん、ご自分を俯瞰してそんな自己分析をしているのかしら。

それはそれでちょっとえっ?と思ってしまう。

この本は短編集だというだけで読んでやるか、の上から目線。

収録作は「石のまくらに」「クリーム」

「チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノヴァ」

「ウィズ・ザ・ビートルズ With the Beatles」「『ヤクルト・スワローズ詩集』」

「謝肉祭(Carnaval)」「品川猿の告白」「一人称単数」の八編。

どの物語にも村上さんらしき男性が登場して、

現実に起きたことのような、そんなことありえないよな、のような話が。

「品川猿の告白」

旅先の旅館で、猿が言葉をしゃべり村上さんらしき人とビールを飲み、

人間の女性に恋をしその人の名前を抜き取るなんて、ありえないでしょ。

それが読んでいくうちに、もしかしてあるのか、と思うから不思議。

そんな小説の中で『ヤクルト・スワローズ詩集』だけは、

これはほんとに村上さんご自身の話だなと思うの。

2013年にヤクルトファンクラブ入りして名誉会員になっているぐらいなんだから。

そしてこんなにも好きなものがあること、無条件に愛していることに、

なぜかちょっと胸が熱くなって。

読みながら「村上さん、お幸せだ」と思ってしまったわ。

以下、いかにヤクルトスワローズが好きかの文章抜粋、ちょっと長いけれど。

僕は野球が好きだ。それも実際に野球場に足を運び、

目の前で展開されるナマの試合を見るのが好きだ。

チームがまだサンケイ・アトムズと呼ばれていた時代から、頻繁に神宮球場に通っていた。

そのために球場の近くに住んでいたことだってある。

少年のころから甲子園球場に足を運んでいて、野球を見ることと球場に足を運ぶことは、

疑問をさしはさむ隙間もなく、ぴったりと一体化されていった。

大学に通うために東京に出てきたとき、僕はほとんど当然のこととして、神宮球場で

サンケイ・アトムズを応援することに決めた。

住んでいる場所から最短距離にある球場で、そのホームチームを応援する―それが

僕にとっての野球観戦の、どこまでも正しいあり方だった。

暇があれば、神宮球場に足を運び勝つよりははるかに負けることが多かったけれど、

僕もまだ若かったし、外野の芝生に寝転んで、ビールを飲みながら野球を観戦し、

ときどきあてもなく空を見上げていれば、それでまずまず幸福だった。

たまにチームが勝っているときはゲームを楽しみ、負けているときは

「まあ人生、負けることに慣れておくのも大事だから」と考えるようにしていた。

試合を観戦しながら詩を書く。外野手のお尻の詩を書く。

世界中のすべての野球場の中で、僕は神宮球場にいるのがいちばん好きだ。

一塁側内野席か、あるいは右翼外野席。

そこでいろんな音を聞き、いろんな匂いを嗅ぎ、空を見上げるのが好きだ。

吹く風を肌で感じ、冷えたビールを飲み、まあわりの人々を眺めるのが好きだ。

チームが勝っていても、負けていても、僕はそこで過ごす時間をこよなく愛する。

まず最初に黒ビールを飲むのが好きだ。

そこまで好きになれるものがあるってほんとにいい、羨ましい。

そんな無邪気な村上さんは、かっこいいし素敵だ。

あれ?どっちなんだろう、私。村上さん好きかそれとも。

『線は、僕を描く』砥上裕將著

『線は、僕を描く』砥上裕將著 《松上一烏之図》(web拝借)

《松上一烏之図》(web拝借)

樋口恵子 87歳

樋口恵子 87歳

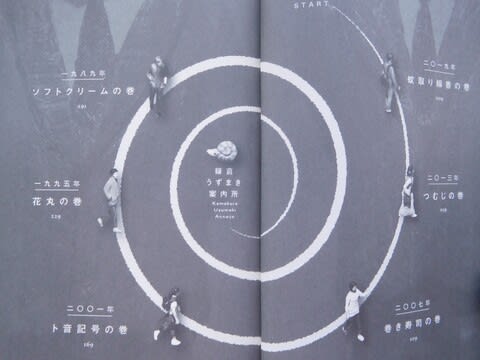

短編集『ヴァラエティ』の中の一作品『夏のアルバム』

短編集『ヴァラエティ』の中の一作品『夏のアルバム』 ガラッと作風が変わって長編小説『罪の轍』

ガラッと作風が変わって長編小説『罪の轍』 いい小説だった。ずっしりとして読みごたえがあった。

いい小説だった。ずっしりとして読みごたえがあった。