伊藤比呂美さん、お久しぶりです。

しばらくお名前忘れていた、図書館でも全く手にしていなかった。あんなに愛読して共感していたのにね。

なんてこった。それが急に比呂美さんが呼んだのよ。「たそがれてゆく子さん」なんて名前つけちゃって。

どうしたどうしたって言いたいわ。それでもなにはともあれ勇んでお持ち帰り。

比呂美さん、何と60歳になったんですって。カリフォルニアから帰国して早稲田大学の教授に

なったんですって。よかったわ、故郷の熊本に帰ることができて。

で、かんじんのご本。三分の一くらいまではご主人のこと、死に向かっていくご主人のこと、

が書かれていて。そうかあ、自由に自分の思うままに突き進んで行動していると見える比呂美さんが、そんな気持ちになるのかと。

意外のようなそうでもないような。

ご主人は八十七歳。お二人でロンドン旅行した後、急に老い衰えた。

心臓が悪いご主人はERに入院した、十日間入院した。(以下抜粋)

それにしても、夫入院中の不思議な感覚は忘れられない。あたしは独りだった。

今までのどんな経験を思い出してみても、ここまで独りだったことはない。

娘さんからの電話に「ハメはずしてるよ」と言う。

いや、たいしたハメでもないんだが。犬を連れて日没を見に行って、日が沈んだ後も

暗くなるまで帰らなかった。荒れ地を、海辺をほっつき歩いた。・・・・その程度の

ハメのはずし方だ。

いつもこうしたかった。しなかったのは、夫の目があり、家族の生活があり、帰らなく

ちゃ、ごはん作らなくちゃと気が急いたからだ。

そうなの、帰らなくちゃと気が急くのは私の専売特許かと思っていたが、すぐそばにも

同じように思う人がいたんだ。それが思うがまま行動すると思っていた比呂美さんだったとは。

ご主人はなかなか退院しない。

料理なんかする気もなかった。卵ばっかり食べていた。

自由というより殺伐として、すっきりというよりはポッカリと虚無が口をあけていた。

これが友人たちの言っていた世界かと何度も考えた。

夫を亡くした友人たちが口々にあたしに言うのだ。夫が生きていたころはむかついたし

イライラしたしうっとうしかった。でも、死んでみたらそれどころじゃない、本当に

寂しい、誰もいないと。

ご主人が亡くなった。

夫のことは、死んじまえと何回何十回思ったかわからない。

でもほんとに死んじゃったら、これがぽっかりと空虚なんだ。

空虚だろうと前々から想像していたけど、こういう空虚だと予想もしていなかったタイプの

空虚さだった。ああ、うまくいっていない古夫のいる女たち、みんなに言いたい。このたび

あたしは身をもって知ったのだ。

寂しい、ほんとに寂しい。

生きているうちにたいせつにしとけということではない。まったくそういうことではない。

今は自由だ、ほんとに自由だ。ケンカもない。口論もない。好きなときに食べて眠る。

好きな時間まで犬とほっつき歩く。

台所に立っているのはあたし一人だ。

窓辺に立って外を見ても、外を眺めているのはあたし一人だ。

こんなことが綴られていて。

なんだか調子がくるってしまって。勝手にイメージしていた伊藤比呂美さんらしくなくて。

あれえ、やっぱり伊藤比呂美じゃなくて「たそがれてゆく子」さんかと。

比呂美さんどうしたのかな。ご主人亡くして立ち上がれないのかな、って。

食べるっていうことが、この頃、ほんとうにつまらない。

ああ、食べるって、ただおなかを満たすだけじゃない。人との関わりだ。つながりだ。

仏教でいったら縁起なのだ。

眠れない。

1日中なんとなく、今日は眠れるか眠れないかと考えている。

夫がいなくなってからこのかた、あたしはいつでも寝られるし、いつでも起きられる。

快適に眠っていたはずなのに、眠れない。もう夫のせいじゃないから、どうしていいかわからない。

著作の後半になってようやく私の知っている(勝手に思っている)比呂美さんになった。

比呂美さん、元気になった。比呂美節が炸裂し始めた。

人生相談の回答

そう比呂美さん人生相談の回答者をやっている、もう20年以上も。

ぜったいに相談してきた人を非難しない。その人の姉か叔母のつもりで、そばに座って

話を聞いているように、その人に寄り添いながら回答を書く。

そうやって二十年生きてきたから、もう人生の達人だ。たぶんそうだ。そんな気がする。

基本その一 「あたしはあたし」

「あたしはあたし」ができれば「人は人」がわかる。

これがあたしの体得した人生のコツで至極まっとうで常識的な考え方だと思ってきた。

五十代後半をすぎるとホルモンが激変し、それとともに「あたしはあたし」が

身に沁みてわかってくるようになる。ね、そうでしょう?

基本その二は「がさつぐうたらずぼら」

いい子いい人やいい娘を演じる演技がうまくなってがんじがらめになって息がつまる。

これを唱えて、いい子いい人いい母になりそうなときを乗り切る。

付け加えてズンバ。自分の意志とか意識とか、大したことないじゃん、

何もかも自分でコントロールしようとしなくてもよかったんだ、と。

今、比呂美さんはどんな活動をしているのかしら。

伊藤さんのこと、また忘れてまた何年かたって思い出すのかしら。

「たそがれてゆく子さん」

一癖もふた癖もあって、でも比呂美さんの言葉は詩人の言葉で、やっぱり伊藤比呂美さんの本は好きだ。

今『閉経記』をぽつぽつと読み返している。

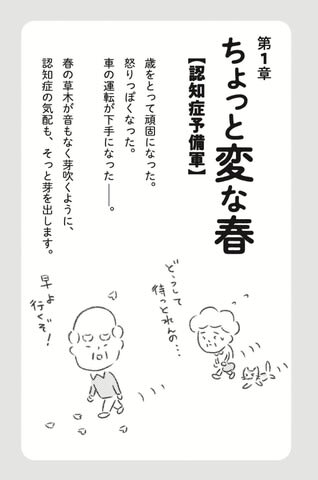

を読み終わって。

を読み終わって。

『お探し物は図書室まで』

『お探し物は図書室まで』 (ある日の夕景)

(ある日の夕景) 2018年 講談社

2018年 講談社

『赤いゾンビ、青いゾンビ。』川上弘美著

『赤いゾンビ、青いゾンビ。』川上弘美著 『対岸のヴェネツィア』内田洋子著

『対岸のヴェネツィア』内田洋子著 『ていだん』小林聡美著

『ていだん』小林聡美著 『忘れる女、忘れられる女』酒井順子著

『忘れる女、忘れられる女』酒井順子著 『夏目さんちの黒いネコ やむを得ず早起き②』関川 夏央著

『夏目さんちの黒いネコ やむを得ず早起き②』関川 夏央著

(慶喜公と姉喜久子さま webより拝借)

(慶喜公と姉喜久子さま webより拝借)