近所の木蓮が咲いています。

しかも、私がいない間に夫と次男、母も乗せて滋賀方面にドライブ。

どここれ?

ラ・コリーナ

ここで作りたての

バウムクーヘンを食べてきたらしい。

お土産買ってきてくれました。

やっぱりバウムクーヘン。

バウムクーヘン(Baumkuchen)、

ドイツのバウムクーヘン

がポーランド王国の共同君主となるためポーランド女王ヤドヴィガ(1374-1399年)

これを基にした説、あるいは「ガトー・ア・ラ・ブロッシュGateau a la broche」(フランス語で「串に付いたお菓子」という意味)

を基にした説が存在しており、ドイツのザクセン=アンハルト州で元祖をめぐる争いがありました。

によって持ち込まれ、1919年(大正8年)3月4日に広島物産陳列館

で開催されたドイツ作品展示即売会において販売されたのが最初だそうです。

兵庫県神戸市ユーハイム

左からオーストリア - プリューゲルクラプフェン、(Prügelkrapfen)

本当に暖かくなりました。

私がコンサートにでている間に、先月の雪の日にぶつけた車を売り払って、

新しい車が来ました。

しかも、私がいない間に夫と次男、母も乗せて滋賀方面にドライブ。

どここれ?

ラ・コリーナ

ここで作りたての

バウムクーヘンを食べてきたらしい。

私、行ったことない。

仕方ないけど…ちょっとうらやましい。

お土産買ってきてくれました。

やっぱりバウムクーヘン。

バウムクーヘン(Baumkuchen)、

バウム 木

クーヘン ケーキ

は、中心に穴があり断面に樹木の年輪のような同心円状の模様が浮き出たドイツのケーキです。

ドイツのバウムクーヘン

原型は紀元前のギリシアまでさかのぼり、木の棒にパン生地を巻きつけて焼いたオベリアスというものであると考えられています。

中世ポーランド=リトアニア連合伝統のシャコティス

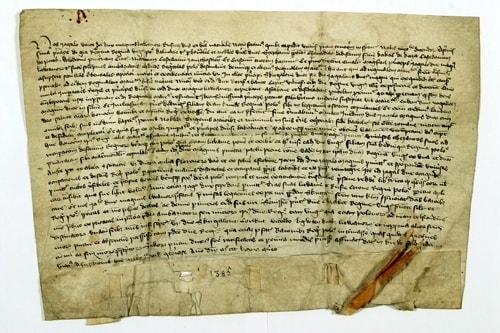

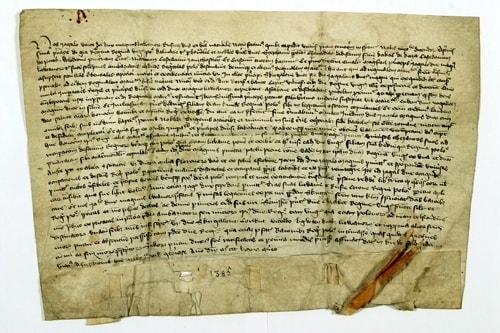

14世紀、ポーランド王国とリトアニア大公国の間で交わされた条約(クレヴォの合同)

1385年8月14日にクレヴァ(Kreva)で調印された文書

によりズーキヤ地方出身(ヴィリニュス出身)のヨガイラ(ポーランド王としてはヴワディスワフ2世ヤギェウォ)(1348-1434年)

によりズーキヤ地方出身(ヴィリニュス出身)のヨガイラ(ポーランド王としてはヴワディスワフ2世ヤギェウォ)(1348-1434年)

がポーランド王国の共同君主となるためポーランド女王ヤドヴィガ(1374-1399年)

のもとに婿入りした時、その披露宴で出身地の郷土菓子として振舞われ、それがきっかけでポーランド・リトアニア同君連合

の全ての地方に広く知られるようになったと言われています。

この時、この菓子を作った職人はその褒美としてもらった指輪で恋人に求婚してその心を射止めた為、特に結婚式では欠かせない菓子となっています。

これを基にした説、あるいは「ガトー・ア・ラ・ブロッシュGateau a la broche」(フランス語で「串に付いたお菓子」という意味)

を基にした説が存在しており、ドイツのザクセン=アンハルト州で元祖をめぐる争いがありました。

1920年に両店は同一人物に買い取られています。

ドイツ東部地域、とくにドレスデン、コトブス、ザルツヴェーデルはいずれもドイツのバウムクーヘンの本場で、ザルツウェーデル式バウムクーヘンは2010年にEUの原産地名称保護認証を受けました。

日本では第一次世界大戦の捕虜として来日したドイツ人の菓子職人カール・ユーハイム(1865-1945年)

によって持ち込まれ、1919年(大正8年)3月4日に広島物産陳列館

(後の原爆ドーム)

で開催されたドイツ作品展示即売会において販売されたのが最初だそうです。

このことを記念して、毎年3月4日は「バウムクーヘンの日」と決められているます。

カールは第一次大戦後日本で菓子店を開き、当時はピラミッドケーキという名前で販売されていました。

それが1960年代からバウムクーヘンの名で知られるようになりました。

彼の事業を継承する株式会社ユーハイムは、現在も売上300億円の2割程度を占める主力商品としてバウムクーヘンの製造を続けています。

兵庫県神戸市ユーハイム

ユーハイムのバウムクーヘン

そのほか、小規模ながら人気を集める専門メーカー、袋菓子として廉価に全国販売を行うメーカーも多く、日本におけるバウムクーヘンはドイツをしのぐ一般的な普及をみています。

そのほか、小規模ながら人気を集める専門メーカー、袋菓子として廉価に全国販売を行うメーカーも多く、日本におけるバウムクーヘンはドイツをしのぐ一般的な普及をみています。

ドイツでは、二度の世界大戦の影響などで職人による技術継承ができず廃れてしまった地域も多いそうです。

実際にコトブスでは伝統的な製法の再現ができず、再現のためにユーハイムの指導を仰いそうです。

左からオーストリア - プリューゲルクラプフェン、(Prügelkrapfen)

ルクセンブルク - バームクーフ(Baamkuch)

スウェーデン - スペッテカカ(Spettekaka)

チェコ、スロバキア - トゥルデルニーク(Trdelník)

ハンガリー - クルトシュ(Kürtős kalács)

ポーランド - 地域特有のシャコティス(Šakotis)であるセンカチュ(Sękacz)

リトアニア - 同じくシャコティス。

セバスティアン・フェルシュティナ( 1480年頃 - 1490年頃 ? - 1543年以降)ポーランド王国フェルシュティン(現在のウクライナ、スケリウカ)生まれ

は、ポーランドの作曲家、音楽理論家であり、 16世紀初頭の最も偉大なポーランドの作曲家。

1507年にクラクフ大学

1364 年の大学設立を描いたヤン・マテイコ(1838–1893)の絵画

に入学しました。

1364 年の大学設立を描いたヤン・マテイコ(1838–1893)の絵画

に入学しました。

これは同郷の作曲家ミコワイ・ツェ・フザノヴァと同じでした。

在学中、1509年まで音楽と神学を学びました。

クラクフ滞在中にドイツの作曲家ハインリヒ・フィンクに師事した可能性もあります。

卒業後、フェルシュティンに戻り、牧師 となりました。

その後、ポーランド南東部のサノクに行き、そこで司祭を務めました。

セバスチャンの楽曲のうち、3曲のモテットが現存しています。

いずれも1522年に作曲されました。4声部構成で、長音符の平唱テノールが用いられているが、これは出版当時としては古風な手法です。

他の声部は模倣や自由対位法、よりホモフォニックなテクスチャーで演奏することもあります。

3曲とも写本として保存されており、現在はヴァヴェル大聖堂に所蔵されています。

様式は古風ですが、フランドル楽派の影響が見られ、ポーランドにおける4声ポリフォニーの珍しい初期の例です。

セバスティアヌスは1522年にクラクフで賛美歌集『Aliquot hymni ecclesiastici』を出版しましたが、写本は現存していません。

彼の理論的な論文は記譜法と聖歌に関するものです。

彼の最も人気があったのは『Opusculum musices』( 1519年頃)で、これはポーランドで初めて理論的な論文が出版されてから5年後にクラクフで出版されました。歌手のための指導書と思われます。

彼は『Directiones musicae ad cathedralis ecclesiae Premisliensis usum』 (1544年)と聖アウグスティヌスの『De Musica』の版を著しました。何度も再版されました。

モテット(声楽曲)が3曲残されています。

その中の一曲

アヴェ・マリア

アレルヤ 聖母マリア、あなたは幸せです、そしてあらゆる賞賛に値します。

なぜならあなたから正義の太陽、私たちの神キリストが生まれたからです。

ちょっと前からバームクーヘン ブームが来ていますね。各地でご当地もののバームクーヘンが作られています。滋賀県のクラブハリエが火付け役だったそうです。

↓ 参考

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/330761

ご当地バウムクーヘン、人気ですね、

クラブハリエが世界大会で優勝したんだったのですよね。

ラ・コリーナはクラブハリエと本体のたねやさんが作ったみたいです。

フルートさんはドライブ行けなかったのが悔しかった...と文脈から感じ取れました😭

お土産なんかより出来たて食べたかったですよねー

私が代わりにおこって差し上げましょうか〜(笑)

👩( 「・д・)「シャー 三👨👵👨💦

でも、みんないきいきと人生を楽しんでいらっしゃるご家族で微笑んでしまいます。

(デパ地下で見かければローマイヤのハムも買ってます)

神戸に行った時にはフロインドリーブでもたくさん買いました💛

それにしても、これがうわさのラコリーナ✨想像以上に天国みたいなところです🍀✨✨

お気持ちうれしいで〜す✨

コンサートはめったに来ません。

まあみんな楽しんでいるみたいです。

バウムクーヘンを同情定期購入なんてクリンさんらしい。優しいですね💖

ローマイヤも戦前からの銘店ですね。ハムおいしいから好きです。

神戸フロインドリーブ!までご存知とは!さすがです。

ラ・コリーナ行きたかった〜!

良さそうでしょ。

次は絶対行きたいです。