CHDKとは、キャノンのコンデジ用の改造ファームウエアで、マニュアルでの

シャタースピード、絞り、RAW記録、オートブラケッティング等を可能にする。

その機能を使用して、天体撮影時に長秒露出を可能にできる。

前回の記事で、自動起動する為のSDカードへのインスト方法を記載したが

今回は、その使い方、及び自動起動じゃない、手動での起動方法等について

説明する。

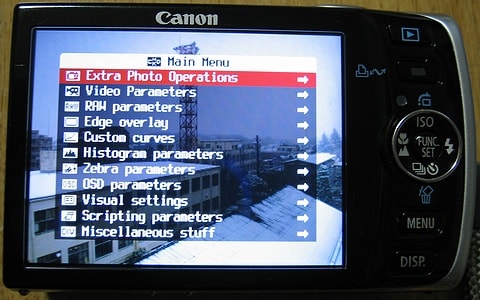

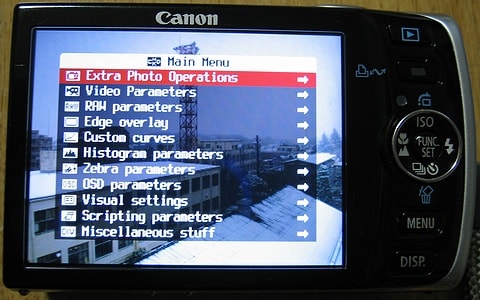

【↑CHDKのメニュー画面の例】

①先ず、前回まで説明していた自動起動のインストが完了したSDカードの

Lockスイッチを書き込み禁止側にして、カメラに差し込む。

注:CHDKを使わない時は。Lockを解除すればOK

②電源スイッチを入れてCHDKファームを起動する。機種によっては、

電源スイッチで起動できない物も有る。その場合は、再生ボタンを

押して起動する。

【↑CHDK起動画面の例】

③また、起動した後、機種によって再生モードのままで起動するので、

撮影時には、シャッターを一度軽く押して、撮影モードに移行する事。

④ボタン操作をCHDKの命令に切り替える為、通常はプリントボタン、

IXY30Sの場合は、ダイヤルの左上を押して(左と上の同時押し)

ALTを表示させ↓、ALTモードに入る。

⑤次にメニューボタンを押して↓CHDKのメニューを表示する。

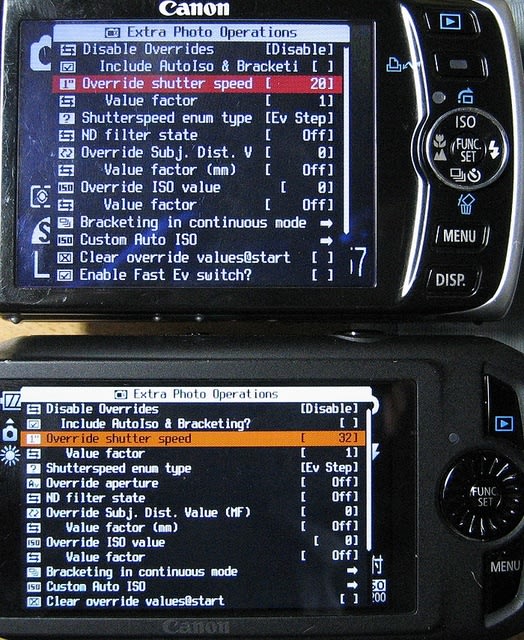

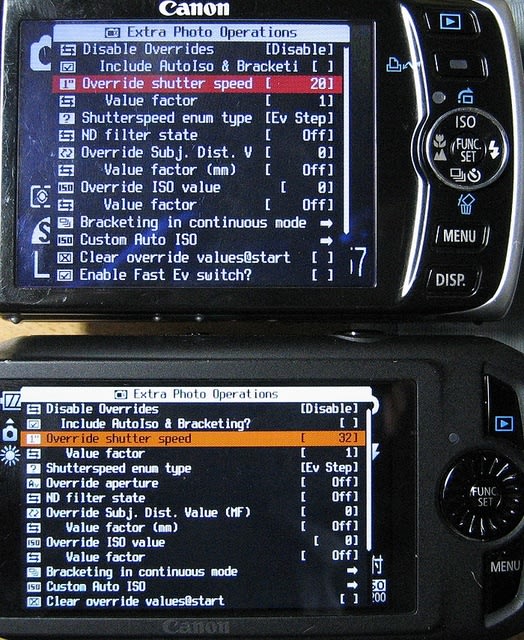

⑥一番上の『Extra Photo Operations』の所でFUNC SETボタンを押して

『Extra Photo Operations』のメニュー↓を表示する

⑦上下のキーで変更したい項目に合わせて、左右キーで値を選ぶ。

上の写真の例では、シャッタースピードを上は20秒下は32秒を選択

⑧-1. シャッタースピードを長秒露出にする時は、⑦の写真のように

シャッタースピードを設定したい値に合わせる。

(IXY系はだいたい64秒、一部のIXYとパワーショットは2048秒位

まで設定可)

⑧-2. 次にその下の『Value Factor』をoff→1に変更する。

(⑦の写真は変更済み)

その他は特に変更せずともOKと思います。うまく行かない時は

⑦の写真と下の写真がくっしーのIXYの現在の設定なので、

各項目を確認して見て下さい。

なお、Clear OverrideValues@Startにチェックが入っていると

毎回電源投入時に、シャッタースピードなどの値がクリアされるので

くっしーは、ここのチェックを外しています。

(前回のシャタースピードが記憶される)

⑨設定が終わったら、一番下の『back』↑を選んで、MENUに戻る。

⑩メニューを押してメニューを消す。

⑪プリントボタン又はダイヤルの左上を押してALTモードから通常モードに

戻る。

これで、長秒露出の準備が出来ましたので、後はシャッターを押すと

設定した秒数の露光とその後のダークノイズの減算処理が、それぞれ

設定した秒数行われます。

注:IXY30Sは、長秒をCHDKで設定後に、セルフタイマーじゃなくて

シャッターで撮影をスタートした時は、2枚目以降が設定秒数に

成らない様です。(半押しをすると設定値になるが普通に急いで

押すと、オーバーライド前のスピードで切れる様です)

これが通常モードの表示

左上の赤(橙)色の文字がシャタースピードが20又は32秒に設定されて

いる事を示しています。また右上のopt:以下の数字は内部温度の様です。

くっしーは、主にセルフタイマーで、位置合わせの時は2秒で設定して

シャッターを5~10秒位で切っています。本撮影時はカスタムセルフ

タイマーで5秒待ち、10枚連続撮影に設定して、必要露出秒数に合わせ

撮影しています。

↑これは、以前撮影したIXY910ISとIXY30Sで15秒と64秒露出で解放F、

最高ISO感度を使って、夜のガレージの暗い中を写した物で、

一番奥の壁の辺りの物が段々はっきり写ってくるのが判る。

次にRAW記録の部分を簡単に説明します。

①初めのメニュー画面↓の上から3番目、RAW Parametersを選択して

RAWパラメータののメニュー↓に入ります。

②RAWで記録する場合は、一番上の↑RAW SAVEにチェック●を入れます

これで、RAWファイルが記録される様になりますが、うちでは、

IXY910isのRAWファイルはこのままで、『YIMG』や『UFRAW』で

そのまま読み込みは出来ましたが、IXY30Sは、このままでは、どちらも

読めないので、上の画面の一番下『Crate Badpixel.Bin』を実行した後

上の写真で下から2行目、3行目の『DNG format』『DNG file extension』

にチェックを入れて、『DNG』フォーマットで出力しています。

これで取りあえずUFRAWでは読める様に成りました。

また、この時、一度電源を再投入してしまうと、記録時にたぶん

DNGのファイルネームが重なるのか、途中で動かなくなり電源が切れる

ので、電源再投入時(前に記録したDNGファイルが有る時)は、一度

DNGの2項目のチェックを外して、位置合わせの試し撮りをして、本撮影

時に必要な秒数に合わせる際に、もう一度DNGの項目にチェックを入れる

様にしています。

ただ、読めはするんですが、拡大すると、どうも色がぶつぶつというか、

青、緑、赤の点描みたいな感じに読めるので、今の所RAWは使っていません。

【上がDNGファイルをUFRAWで開いた画面をキャプチャした物、右は等倍】

補足:YIMGも最新版はIXY30SのDNGファイルが読める様に成ってました。

点描感は似た様な感じ↓ですが、、、

あと、このRAWパラメーターの中にDark減算をする・しないの選択が

有りますので、後でダーク減算をやられる場合は、ここの『Dark Frame

Substraction』をoffにして下さい。

最後に、8GB以上を使う時等で、自動起動でなく、マニュアルで立ち上げる

方法を簡単に説明。

SDへのインストールは、前回の記事の①に従ってダウンロードして解凍

したファイルを、②③の作業無しに、SDに書き込むだけです。

起動の仕方は、以下の通りです。

①再生ボタンで電源を入れる。

②メニューの一番下のFirm Updataを選択して、FUNC SETを押す。

③OKを選んで、FUNC SETを押す。

④これでCHDKが起動するので、後の使い方は自動起動時と同じです。

以上が、CHDKで長秒露出、RAW記録を行う操作です。もっと簡単に

説明したかったのですが、かなり長くなってしまいました。

他にも色々機能が有りすぎてとても把握し切れていませんので

その他の機能に興味のある方は、以下のリンクを参考にして下さい。

日本語wiki

S90を例にした、メニューと使い方の説明

2ch 現行スレッド

オートブラケティングをやられてる方のブログ

2011.10.16(10/16)

シャタースピード、絞り、RAW記録、オートブラケッティング等を可能にする。

その機能を使用して、天体撮影時に長秒露出を可能にできる。

前回の記事で、自動起動する為のSDカードへのインスト方法を記載したが

今回は、その使い方、及び自動起動じゃない、手動での起動方法等について

説明する。

【↑CHDKのメニュー画面の例】

①先ず、前回まで説明していた自動起動のインストが完了したSDカードの

Lockスイッチを書き込み禁止側にして、カメラに差し込む。

注:CHDKを使わない時は。Lockを解除すればOK

②電源スイッチを入れてCHDKファームを起動する。機種によっては、

電源スイッチで起動できない物も有る。その場合は、再生ボタンを

押して起動する。

【↑CHDK起動画面の例】

③また、起動した後、機種によって再生モードのままで起動するので、

撮影時には、シャッターを一度軽く押して、撮影モードに移行する事。

④ボタン操作をCHDKの命令に切り替える為、通常はプリントボタン、

IXY30Sの場合は、ダイヤルの左上を押して(左と上の同時押し)

ALTを表示させ↓、ALTモードに入る。

⑤次にメニューボタンを押して↓CHDKのメニューを表示する。

⑥一番上の『Extra Photo Operations』の所でFUNC SETボタンを押して

『Extra Photo Operations』のメニュー↓を表示する

⑦上下のキーで変更したい項目に合わせて、左右キーで値を選ぶ。

上の写真の例では、シャッタースピードを上は20秒下は32秒を選択

⑧-1. シャッタースピードを長秒露出にする時は、⑦の写真のように

シャッタースピードを設定したい値に合わせる。

(IXY系はだいたい64秒、一部のIXYとパワーショットは2048秒位

まで設定可)

⑧-2. 次にその下の『Value Factor』をoff→1に変更する。

(⑦の写真は変更済み)

その他は特に変更せずともOKと思います。うまく行かない時は

⑦の写真と下の写真がくっしーのIXYの現在の設定なので、

各項目を確認して見て下さい。

なお、Clear OverrideValues@Startにチェックが入っていると

毎回電源投入時に、シャッタースピードなどの値がクリアされるので

くっしーは、ここのチェックを外しています。

(前回のシャタースピードが記憶される)

⑨設定が終わったら、一番下の『back』↑を選んで、MENUに戻る。

⑩メニューを押してメニューを消す。

⑪プリントボタン又はダイヤルの左上を押してALTモードから通常モードに

戻る。

これで、長秒露出の準備が出来ましたので、後はシャッターを押すと

設定した秒数の露光とその後のダークノイズの減算処理が、それぞれ

設定した秒数行われます。

注:IXY30Sは、長秒をCHDKで設定後に、セルフタイマーじゃなくて

シャッターで撮影をスタートした時は、2枚目以降が設定秒数に

成らない様です。(半押しをすると設定値になるが普通に急いで

押すと、オーバーライド前のスピードで切れる様です)

これが通常モードの表示

左上の赤(橙)色の文字がシャタースピードが20又は32秒に設定されて

いる事を示しています。また右上のopt:以下の数字は内部温度の様です。

くっしーは、主にセルフタイマーで、位置合わせの時は2秒で設定して

シャッターを5~10秒位で切っています。本撮影時はカスタムセルフ

タイマーで5秒待ち、10枚連続撮影に設定して、必要露出秒数に合わせ

撮影しています。

↑これは、以前撮影したIXY910ISとIXY30Sで15秒と64秒露出で解放F、

最高ISO感度を使って、夜のガレージの暗い中を写した物で、

一番奥の壁の辺りの物が段々はっきり写ってくるのが判る。

次にRAW記録の部分を簡単に説明します。

①初めのメニュー画面↓の上から3番目、RAW Parametersを選択して

RAWパラメータののメニュー↓に入ります。

②RAWで記録する場合は、一番上の↑RAW SAVEにチェック●を入れます

これで、RAWファイルが記録される様になりますが、うちでは、

IXY910isのRAWファイルはこのままで、『YIMG』や『UFRAW』で

そのまま読み込みは出来ましたが、IXY30Sは、このままでは、どちらも

読めないので、上の画面の一番下『Crate Badpixel.Bin』を実行した後

上の写真で下から2行目、3行目の『DNG format』『DNG file extension』

にチェックを入れて、『DNG』フォーマットで出力しています。

これで取りあえずUFRAWでは読める様に成りました。

また、この時、一度電源を再投入してしまうと、記録時にたぶん

DNGのファイルネームが重なるのか、途中で動かなくなり電源が切れる

ので、電源再投入時(前に記録したDNGファイルが有る時)は、一度

DNGの2項目のチェックを外して、位置合わせの試し撮りをして、本撮影

時に必要な秒数に合わせる際に、もう一度DNGの項目にチェックを入れる

様にしています。

ただ、読めはするんですが、拡大すると、どうも色がぶつぶつというか、

青、緑、赤の点描みたいな感じに読めるので、今の所RAWは使っていません。

【上がDNGファイルをUFRAWで開いた画面をキャプチャした物、右は等倍】

補足:YIMGも最新版はIXY30SのDNGファイルが読める様に成ってました。

点描感は似た様な感じ↓ですが、、、

あと、このRAWパラメーターの中にDark減算をする・しないの選択が

有りますので、後でダーク減算をやられる場合は、ここの『Dark Frame

Substraction』をoffにして下さい。

最後に、8GB以上を使う時等で、自動起動でなく、マニュアルで立ち上げる

方法を簡単に説明。

SDへのインストールは、前回の記事の①に従ってダウンロードして解凍

したファイルを、②③の作業無しに、SDに書き込むだけです。

起動の仕方は、以下の通りです。

①再生ボタンで電源を入れる。

②メニューの一番下のFirm Updataを選択して、FUNC SETを押す。

③OKを選んで、FUNC SETを押す。

④これでCHDKが起動するので、後の使い方は自動起動時と同じです。

以上が、CHDKで長秒露出、RAW記録を行う操作です。もっと簡単に

説明したかったのですが、かなり長くなってしまいました。

他にも色々機能が有りすぎてとても把握し切れていませんので

その他の機能に興味のある方は、以下のリンクを参考にして下さい。

日本語wiki

S90を例にした、メニューと使い方の説明

2ch 現行スレッド

オートブラケティングをやられてる方のブログ

2011.10.16(10/16)