さて、10月末の新月期は土日の雲り空の予報を避けて仕事後の

金曜日の夜に出撃したが、時間はどんどん過ぎていく。

M42の撮影に時間をとられてしまい、M42を取り終えた時点で、

既に2時半。あと2時間ほどしか時間が残っていない。

北の空には、再び北斗七星が昇ってきていた。↓

と言う事で、M42オリオン大星雲を撮った後は、バラ星雲に初挑戦

してみる。一旦望遠鏡をオリオン座のα星ベテルギウスに戻して

そこから、NGC2237バラ星雲を自動導入する。初めて写すので、

16秒で位置確認するが、今ひとつ中心が良く判らない。何となく

恒星が集まってる辺りが中心だろうかと、位置を微調整して64秒で

撮影したのが↓下の絵。

【↑NGC2237 バラ星雲】SM-R125S/D:130 f:720 PL40mm 18倍

LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200 S:64秒 F:2.0 f=4.9mm 20コマ

撮影日:2011/10/29 02:47-03:30 撮影場所:静岡県駿東郡

Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正・トリミング

・彩度・レベル・サイズ調整

視野一杯に、バラの花びらを映した様な赤い星雲が写った。

中心辺りに見える散開星団NGC2244が、まるでおしべの様に輝き、

その周りに、幾重にも折り重なる赤いはなびらの様な星雲。

なかなか美しい姿である。(但しバラの花でおしべの見えている

物は少ないが、、)処理後の画像は、元の写りのせいか、画像処理の

せいか、多少花びら部分に黒い部分が目立つのは、まあ、露光時間も

多くないので、仕方の無い所だろうか。

(北アメリカ星雲、馬頭星雲の時も似たような感じなのだが、、、)

【2011.11.3再処理画像追加↓】

再処理記事はこちら

撮影しながら、バックモニターを見る限りは、多少光害の光に

埋もれて、淡いながらも、その赤い花びらが大きく写っていて、

液晶上で見ていても、なかなか心躍る物がある。

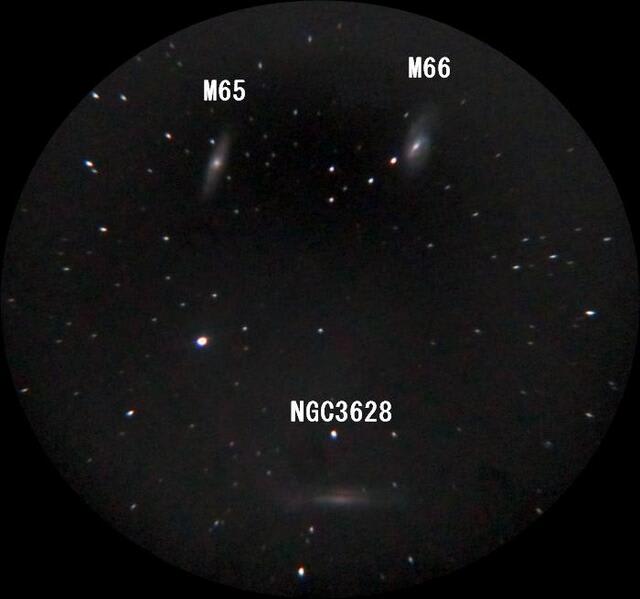

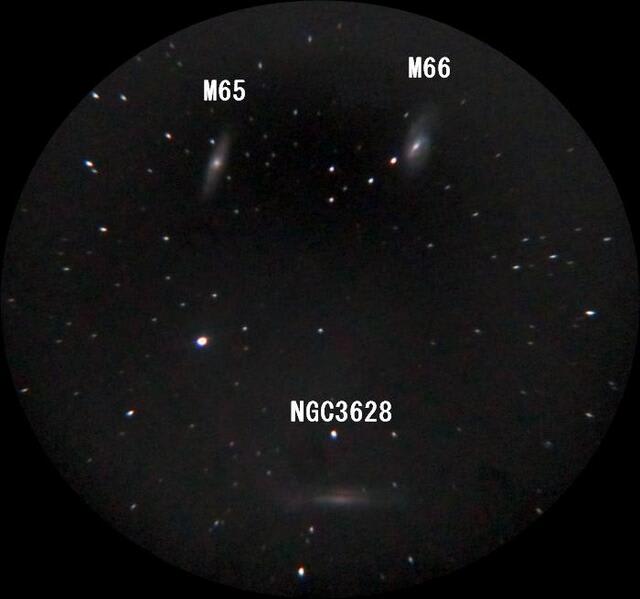

さて、バラ星雲を映し終えた時点で3時半。急いでアイピースを

変更して、次なるターゲットへ。次のターゲットは、『光害地では

難しい銀河を写したい』の思いと、近くのNGC3628と合わせて、

『笑ったピエロの顔』の様子を見てみたいとの思いから、上り始めた

しし座の足もとのM65/M66を狙う。しし座のα星レグルスを基準星に入れ

導入目標は3天体の中心辺りを狙わないといけないので、『天体指定』

ではなく『赤径・赤緯』で入力できる様、撮影の間に3天体の位置から

導入目標の座標を計算して置いて、早速入力。ちょっとずれたが

概ね良い所に来たので、少しだけ微調整して撮影開始した。

【↑M65/M66/NGC3628 しし座の渦巻き銀河】SM-R125S/D:130 f:720

UW15mm 48倍 LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200 S:64秒 F:2.0 f=4.9mm

7コマ 撮影日:2011/10/29 03:52-04:10 撮影場所:静岡県駿東郡

Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正・トリミング

・レベル・サイズ調整

確かに、3つ合わせて、笑ったピエロの顔のように見える。微妙に

左右の目の開き具合が異なるのも愛嬌と言った感じか?

実は、この後もう一天体撮りたいと思っていたので、M65/66の撮影は

10枚に留めたので、その中から9枚のコンポジットで少し銀河が

薄れた感じになってしまったか。それにまだ東の低空で東京の光害の

影響も多くだいぶかぶりを受けてる感じだ。それと3天体を一画面に

収める為、画面の端の方を使ったので全体に写りも悪くなっている

感じである。

M65/66を10枚に押さえても、既に薄明は始まり掛けているか?

次なる目標は、しし座からおとめ座に移動している45P/本田・ムルコス

・パイドゥシャーコヴァー彗星だ。先日は、導入に手間取り、

32秒露出しかできなかったので、なんとか64秒露出で、その長い

尻尾を捕らえたいと思っているのだが、近日点を過ぎて1ヶ月も

経つので中々厳しいかも知れない。前の撮影が押してしまい、今回も

薄明の中か。おまけに今日は雲海が出来ていないから東京の街明かりの

影響で、東の低空はかなり条件が厳しい。結局64秒で4コマほど

撮影したが、画面上でどうにも尻尾が余り見えないので、諦めて露出を

40秒に変更して後10枚ほど撮影した。40秒の中から6コマをコンポジット

したのが↓下の絵

【↑45P/本田・ムルコス・パイドゥシャーコヴァー彗星】

SM-R125S/D:130 f:720 UW15mm 48倍 LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200

F:2.0 f=4.9mm S:40秒 6コマ 撮影日:2011/10/29 04:31-04:43

撮影場所:静岡県駿東郡 Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正

・トリミング・レベル・サイズ調整

近日点を過ぎて丁度一ヶ月が過ぎた事もあり、今回は前回よりも、その

尻尾はかなり短くなってしまっている様だ。本体の光度もだいぶ下がって

いる感じだ。天ガの予報では先日撮影した日より2等級ほど光度が下がる

予測になっている。雲海が出来ていればもう少し良く写った可能性もあるが

残念ながら、今日の結果は、写りも尻尾も先日以下と言った感じか。

もうこの先太陽から遠くなるばかりだから、光度も尻尾も暗くなるばかり

だろうか。

45P/本田・ムルコス・パイドゥシャーコヴァー彗星を撮り終えて、東の

空はだいぶ白み掛けてきた。もう、長秒露出をしても背景が明るくなる

ばかりなので、今日は、これにて撤収した。白み掛けた水平線が赤と青の

2色で塗り分けられ始めた空が美しい。↓

この後、朝焼けが始まり日の出を迎えるのだろうが、日の出を見る為に

低い排気音を響かせながら、中年2シーター軍団が10台位現れて

ミラージュの両サイドも含めて、駐車場の端に車を止めた事もあり

日の出を待たずに山を降りた。

時間は5時半を回り、帰りの富士五湖道路の温度計は2度を示していた。

やはりこれだと五合目は零下だっったかな。でも段々五合目の寒さ対策も

充実してきたのと、それ程風が無かったので、思ったほど寒くは感じ

なかったが。

本当は、このまま土曜の夜まで待ってみようかとも思ったが、当初

家内も行く筈だったので、一度帰るつもりで準備した事もあり、朝の

薬を持ってきていない事に気づき、諦めて帰途についた。

結局、その後GPV天気予報は好転しなかったので、土曜の再出撃は

取りやめたが、千葉ではそこそこ晴れたみたいだったから行けば

良かっただろうか、、、、

2011.10.28-29(11/1)

金曜日の夜に出撃したが、時間はどんどん過ぎていく。

M42の撮影に時間をとられてしまい、M42を取り終えた時点で、

既に2時半。あと2時間ほどしか時間が残っていない。

北の空には、再び北斗七星が昇ってきていた。↓

と言う事で、M42オリオン大星雲を撮った後は、バラ星雲に初挑戦

してみる。一旦望遠鏡をオリオン座のα星ベテルギウスに戻して

そこから、NGC2237バラ星雲を自動導入する。初めて写すので、

16秒で位置確認するが、今ひとつ中心が良く判らない。何となく

恒星が集まってる辺りが中心だろうかと、位置を微調整して64秒で

撮影したのが↓下の絵。

【↑NGC2237 バラ星雲】SM-R125S/D:130 f:720 PL40mm 18倍

LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200 S:64秒 F:2.0 f=4.9mm 20コマ

撮影日:2011/10/29 02:47-03:30 撮影場所:静岡県駿東郡

Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正・トリミング

・彩度・レベル・サイズ調整

視野一杯に、バラの花びらを映した様な赤い星雲が写った。

中心辺りに見える散開星団NGC2244が、まるでおしべの様に輝き、

その周りに、幾重にも折り重なる赤いはなびらの様な星雲。

なかなか美しい姿である。(但しバラの花でおしべの見えている

物は少ないが、、)処理後の画像は、元の写りのせいか、画像処理の

せいか、多少花びら部分に黒い部分が目立つのは、まあ、露光時間も

多くないので、仕方の無い所だろうか。

(北アメリカ星雲、馬頭星雲の時も似たような感じなのだが、、、)

【2011.11.3再処理画像追加↓】

再処理記事はこちら

撮影しながら、バックモニターを見る限りは、多少光害の光に

埋もれて、淡いながらも、その赤い花びらが大きく写っていて、

液晶上で見ていても、なかなか心躍る物がある。

さて、バラ星雲を映し終えた時点で3時半。急いでアイピースを

変更して、次なるターゲットへ。次のターゲットは、『光害地では

難しい銀河を写したい』の思いと、近くのNGC3628と合わせて、

『笑ったピエロの顔』の様子を見てみたいとの思いから、上り始めた

しし座の足もとのM65/M66を狙う。しし座のα星レグルスを基準星に入れ

導入目標は3天体の中心辺りを狙わないといけないので、『天体指定』

ではなく『赤径・赤緯』で入力できる様、撮影の間に3天体の位置から

導入目標の座標を計算して置いて、早速入力。ちょっとずれたが

概ね良い所に来たので、少しだけ微調整して撮影開始した。

【↑M65/M66/NGC3628 しし座の渦巻き銀河】SM-R125S/D:130 f:720

UW15mm 48倍 LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200 S:64秒 F:2.0 f=4.9mm

7コマ 撮影日:2011/10/29 03:52-04:10 撮影場所:静岡県駿東郡

Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正・トリミング

・レベル・サイズ調整

確かに、3つ合わせて、笑ったピエロの顔のように見える。微妙に

左右の目の開き具合が異なるのも愛嬌と言った感じか?

実は、この後もう一天体撮りたいと思っていたので、M65/66の撮影は

10枚に留めたので、その中から9枚のコンポジットで少し銀河が

薄れた感じになってしまったか。それにまだ東の低空で東京の光害の

影響も多くだいぶかぶりを受けてる感じだ。それと3天体を一画面に

収める為、画面の端の方を使ったので全体に写りも悪くなっている

感じである。

M65/66を10枚に押さえても、既に薄明は始まり掛けているか?

次なる目標は、しし座からおとめ座に移動している45P/本田・ムルコス

・パイドゥシャーコヴァー彗星だ。先日は、導入に手間取り、

32秒露出しかできなかったので、なんとか64秒露出で、その長い

尻尾を捕らえたいと思っているのだが、近日点を過ぎて1ヶ月も

経つので中々厳しいかも知れない。前の撮影が押してしまい、今回も

薄明の中か。おまけに今日は雲海が出来ていないから東京の街明かりの

影響で、東の低空はかなり条件が厳しい。結局64秒で4コマほど

撮影したが、画面上でどうにも尻尾が余り見えないので、諦めて露出を

40秒に変更して後10枚ほど撮影した。40秒の中から6コマをコンポジット

したのが↓下の絵

【↑45P/本田・ムルコス・パイドゥシャーコヴァー彗星】

SM-R125S/D:130 f:720 UW15mm 48倍 LPS-P2使用 IXY 30S ISO:3200

F:2.0 f=4.9mm S:40秒 6コマ 撮影日:2011/10/29 04:31-04:43

撮影場所:静岡県駿東郡 Registaxでコンポジット→YIMGでかぶり補正

・トリミング・レベル・サイズ調整

近日点を過ぎて丁度一ヶ月が過ぎた事もあり、今回は前回よりも、その

尻尾はかなり短くなってしまっている様だ。本体の光度もだいぶ下がって

いる感じだ。天ガの予報では先日撮影した日より2等級ほど光度が下がる

予測になっている。雲海が出来ていればもう少し良く写った可能性もあるが

残念ながら、今日の結果は、写りも尻尾も先日以下と言った感じか。

もうこの先太陽から遠くなるばかりだから、光度も尻尾も暗くなるばかり

だろうか。

45P/本田・ムルコス・パイドゥシャーコヴァー彗星を撮り終えて、東の

空はだいぶ白み掛けてきた。もう、長秒露出をしても背景が明るくなる

ばかりなので、今日は、これにて撤収した。白み掛けた水平線が赤と青の

2色で塗り分けられ始めた空が美しい。↓

この後、朝焼けが始まり日の出を迎えるのだろうが、日の出を見る為に

低い排気音を響かせながら、中年2シーター軍団が10台位現れて

ミラージュの両サイドも含めて、駐車場の端に車を止めた事もあり

日の出を待たずに山を降りた。

時間は5時半を回り、帰りの富士五湖道路の温度計は2度を示していた。

やはりこれだと五合目は零下だっったかな。でも段々五合目の寒さ対策も

充実してきたのと、それ程風が無かったので、思ったほど寒くは感じ

なかったが。

本当は、このまま土曜の夜まで待ってみようかとも思ったが、当初

家内も行く筈だったので、一度帰るつもりで準備した事もあり、朝の

薬を持ってきていない事に気づき、諦めて帰途についた。

結局、その後GPV天気予報は好転しなかったので、土曜の再出撃は

取りやめたが、千葉ではそこそこ晴れたみたいだったから行けば

良かっただろうか、、、、

2011.10.28-29(11/1)