こんにちわ。「くまドン」です。

今回は、江戸川の渡しの中で、江戸川区・東篠崎(ひがししのざき)と市川市・行徳(ぎょうとく)の河原(かわら)地区の間にあった「河原の渡し」と江戸川放水路の話の続きです。今回は、すごく説明的な写真です。

下の写真は江戸川閘水門(こうすいもん)の閘門です。上流側の水門で、撮影した時は閉じていました。

水位差のある場所で船を通行する所に使用される二重式水門です。有名パナマ運河と同じ原理です。

通常は片側の水門が閉じていて、もう一方の水門は開いています。

この時は、下の写真のように下流側の水門が開いていました。

他の場所を撮影した後に、この場所に戻ると、この日は、閘門の稼働テストなのか?船の通行も無いのに上流側の開き始めました。

ドンドン水門のゲートが上に昇っていきます。

ついに舟の通れる高さまで、水門が上昇したようです。

水門上部を見上げました。

(絵画調)

(絵画調)

振り向けば、当然のことながら、下流側の水門は閉じています。下流側は東京湾に続いていますので、潮の干満(かんまん)の影響を受けます。この時間帯は、上流側と下流側の水位差が少ないのか、あまり水位が変化していません。

「くまドン旅日記」に出てきた閘門(こうもん)は、江戸川の閘水門が3つ目です。

過去に紹介したは、荒川ロックゲート、扇橋閘門(おうぎばしこうもん)で東京東部に偏っていますが、「くまドン」が過去に見た閘門の残りの一つは、関東以外の場所にあります。この話も、治水がらみの話になるのですが、この先の話がシビアになる展開の流れになると、その中に出てくると思いますので、別の機会とさせていただきます。

(本当は、のんびりと風景写真のブログでも作っていたいのですが・・・)

次回からは、「江戸川の渡し」の話から離れた展開になります。

以前作成した閘門のブログは、以下の通りです。

「名所江戸百景221 第70景 中川口 東京も桜開花宣言」

「名所江戸百景273 第97景 小奈木川五本まつ 猿江魔利支天と扇橋閘門」

これだけだと、話がすくないので、少し話を追加しておきます。

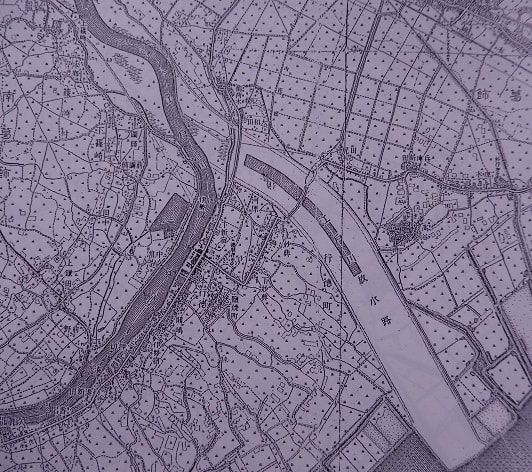

下の地図は、前々回のブログでも見せました明治13年の測量で作成されたフランス式彩色図の「河原の渡し」付近の地図です。迅速測図(じんそくそくず、簡易地図)のですが、彩色が美しい地図です。

江戸川の西(左)側が江戸川区になりますが、少し内陸側に南北(上下)に走る街道が、現在の篠崎街道(しのざきかいどう)になります。

篠崎街道は、江戸時代初期に造られた堤防の上をほぼ通っています。したがって、人家の多くは、街道左側(堤防内側)に集中しています。この堤防は、江戸川の東(右)側河口部にあった行徳(行徳)の塩田を洪水被害から守るため江戸川を広く開削したことが原因になっています。したがって、江戸時代の洪水発生時には、かなりの面積の広い河川敷(田んぼ)が水没して、幅の広い川に急変していたことになります。

最後に、現代の江戸川の上流側の河川敷の景色も入れておきます。

(1)前回までの「逆井の渡し」「平井の渡し」「にい宿の渡し」「小岩・市川の渡し」「今井の渡し」「矢切の渡し」「松戸の渡し」「河原の渡し」のブログは以下の通りです。

「名所江戸百景277 第67景 逆井のわたし 平井諏訪神社と旧中川」

「名所江戸百景279 第93景 にい宿のわたし 蛇行する中川の流れと歴史」

「名所江戸百景280 第94景 真間の紅葉手古那の社継はし 元佐倉道と小岩市川の渡し」

「名所江戸百景281 第71景 利根川ばらばらまつ 今井の渡し」

「名所江戸百景282 第67景 逆井のわたし 旧中川のシラサギ」

「名所江戸百景283 第67景 逆井のわたし 旧中川のふれあい橋」

「名所江戸百景030 第93景 にい宿のわたし 矢切の渡し」

「名所江戸百景031 第93景 にい宿のわたし 柴又帝釈天」

「名所江戸百景284 第93景 にい宿のわたし 「松戸の渡し」金町関所」

「名所江戸百景285 第93景 にい宿のわたし 旧松戸徳川家・戸定邸(国重要文化財)」

「名所江戸百景290 第96景 堀江ねこざね 河原の渡しと江戸川放水路」

「名所江戸百景291 第96景 堀江ねこざね 江戸川水門の魚獲り」

(2)行徳の話は、以下のブログです。

「名所江戸百景148 第96景 堀江ねこざね(1) 行徳の野鳥病院」

「名所江戸百景149 第96景 堀江ねこざね(2) 行徳の野鳥病院」

今回は、これで終わりとさせていただきます。

11月末に東京オリンピックのボート・カヌーとバレーボールの会場が決まるので、騒がしくなってきましたので、

余り気は進まないのですが、今週から、先月に作成したブログ

「名所江戸百景 オリンピック競技場、そして、政治の汚さにうんざり!」を最後にもってくることにします。

日本プログ村に参加しています。良ければ、「江戸時代」と「風景写真」のどちらかを「ポチッ」応援お願いします。

(両方押しても、1日1回分ですから不要です。携帯からは無効ですので、不要です。)

にほんブログ村 (設定はINポイント順です)

今回は、江戸川の渡しの中で、江戸川区・東篠崎(ひがししのざき)と市川市・行徳(ぎょうとく)の河原(かわら)地区の間にあった「河原の渡し」と江戸川放水路の話の続きです。今回は、すごく説明的な写真です。

下の写真は江戸川閘水門(こうすいもん)の閘門です。上流側の水門で、撮影した時は閉じていました。

水位差のある場所で船を通行する所に使用される二重式水門です。有名パナマ運河と同じ原理です。

通常は片側の水門が閉じていて、もう一方の水門は開いています。

この時は、下の写真のように下流側の水門が開いていました。

他の場所を撮影した後に、この場所に戻ると、この日は、閘門の稼働テストなのか?船の通行も無いのに上流側の開き始めました。

ドンドン水門のゲートが上に昇っていきます。

ついに舟の通れる高さまで、水門が上昇したようです。

水門上部を見上げました。

(絵画調)

(絵画調)

振り向けば、当然のことながら、下流側の水門は閉じています。下流側は東京湾に続いていますので、潮の干満(かんまん)の影響を受けます。この時間帯は、上流側と下流側の水位差が少ないのか、あまり水位が変化していません。

「くまドン旅日記」に出てきた閘門(こうもん)は、江戸川の閘水門が3つ目です。

過去に紹介したは、荒川ロックゲート、扇橋閘門(おうぎばしこうもん)で東京東部に偏っていますが、「くまドン」が過去に見た閘門の残りの一つは、関東以外の場所にあります。この話も、治水がらみの話になるのですが、この先の話がシビアになる展開の流れになると、その中に出てくると思いますので、別の機会とさせていただきます。

(本当は、のんびりと風景写真のブログでも作っていたいのですが・・・)

次回からは、「江戸川の渡し」の話から離れた展開になります。

以前作成した閘門のブログは、以下の通りです。

「名所江戸百景221 第70景 中川口 東京も桜開花宣言」

「名所江戸百景273 第97景 小奈木川五本まつ 猿江魔利支天と扇橋閘門」

これだけだと、話がすくないので、少し話を追加しておきます。

下の地図は、前々回のブログでも見せました明治13年の測量で作成されたフランス式彩色図の「河原の渡し」付近の地図です。迅速測図(じんそくそくず、簡易地図)のですが、彩色が美しい地図です。

江戸川の西(左)側が江戸川区になりますが、少し内陸側に南北(上下)に走る街道が、現在の篠崎街道(しのざきかいどう)になります。

篠崎街道は、江戸時代初期に造られた堤防の上をほぼ通っています。したがって、人家の多くは、街道左側(堤防内側)に集中しています。この堤防は、江戸川の東(右)側河口部にあった行徳(行徳)の塩田を洪水被害から守るため江戸川を広く開削したことが原因になっています。したがって、江戸時代の洪水発生時には、かなりの面積の広い河川敷(田んぼ)が水没して、幅の広い川に急変していたことになります。

最後に、現代の江戸川の上流側の河川敷の景色も入れておきます。

(1)前回までの「逆井の渡し」「平井の渡し」「にい宿の渡し」「小岩・市川の渡し」「今井の渡し」「矢切の渡し」「松戸の渡し」「河原の渡し」のブログは以下の通りです。

「名所江戸百景277 第67景 逆井のわたし 平井諏訪神社と旧中川」

「名所江戸百景279 第93景 にい宿のわたし 蛇行する中川の流れと歴史」

「名所江戸百景280 第94景 真間の紅葉手古那の社継はし 元佐倉道と小岩市川の渡し」

「名所江戸百景281 第71景 利根川ばらばらまつ 今井の渡し」

「名所江戸百景282 第67景 逆井のわたし 旧中川のシラサギ」

「名所江戸百景283 第67景 逆井のわたし 旧中川のふれあい橋」

「名所江戸百景030 第93景 にい宿のわたし 矢切の渡し」

「名所江戸百景031 第93景 にい宿のわたし 柴又帝釈天」

「名所江戸百景284 第93景 にい宿のわたし 「松戸の渡し」金町関所」

「名所江戸百景285 第93景 にい宿のわたし 旧松戸徳川家・戸定邸(国重要文化財)」

「名所江戸百景290 第96景 堀江ねこざね 河原の渡しと江戸川放水路」

「名所江戸百景291 第96景 堀江ねこざね 江戸川水門の魚獲り」

(2)行徳の話は、以下のブログです。

「名所江戸百景148 第96景 堀江ねこざね(1) 行徳の野鳥病院」

「名所江戸百景149 第96景 堀江ねこざね(2) 行徳の野鳥病院」

今回は、これで終わりとさせていただきます。

11月末に東京オリンピックのボート・カヌーとバレーボールの会場が決まるので、騒がしくなってきましたので、

余り気は進まないのですが、今週から、先月に作成したブログ

「名所江戸百景 オリンピック競技場、そして、政治の汚さにうんざり!」を最後にもってくることにします。

日本プログ村に参加しています。良ければ、「江戸時代」と「風景写真」のどちらかを「ポチッ」応援お願いします。

(両方押しても、1日1回分ですから不要です。携帯からは無効ですので、不要です。)

にほんブログ村 (設定はINポイント順です)