禁教下の長崎がテーマで、しかも遠藤周作の代表作を、ハリウッドのビッグネームが監督するだけでなく、今の長崎が血眼で目指している世界遺産絡みの話題作という高い期待値のまま、シネコンの特等席で鑑賞しました『silence』。

正直、期待以上の作品でした。

上映が2時間半を超えても、もっとこの世界に浸りたい、もっと観ていたいと思わせるストーリーでした。ただし、凄惨でリアルな拷問シーンや、ボロボロの弱き日本人が続々と登場するため、長崎の観光にはほとんど役に立たないかもしれませんが、語り継がれる作品だと思います。

邦人監督なら撮れないのでは?という、清潔感が皆無の、そして嘘やハッタリも混じった、おそらくシラミだらけの隠れ切支丹を、スコセッシ監督は執拗に撮り続け、そんな彼らは虫ケラのように命を奪われます。

誰が彼らを救えるのか、何故こんな苦労を弱きものに負わせるのか、そこにどんな意味があるのか、ひたすらロドリゴ神父と、それを観ている観客は追い詰められます。

また、弾圧の中心人物 井上筑後守に扮するイッセー尾形の、たぬき親父らしい素晴らしい演技が、余計に切支丹の苦しみを浮き彫りにし、為政者と弱きものとの埋めがたい深い溝を感じました。

ところで、台湾ロケだったと聞いてる海辺の寒村は、長崎の離島 上五島のカトリック教会⛪️が点在する地形と酷似し、かなりのリアリティを感じました。何故長崎でこれが撮れなかったのか、とても残念でなりません。

正直、期待以上の作品でした。

上映が2時間半を超えても、もっとこの世界に浸りたい、もっと観ていたいと思わせるストーリーでした。ただし、凄惨でリアルな拷問シーンや、ボロボロの弱き日本人が続々と登場するため、長崎の観光にはほとんど役に立たないかもしれませんが、語り継がれる作品だと思います。

邦人監督なら撮れないのでは?という、清潔感が皆無の、そして嘘やハッタリも混じった、おそらくシラミだらけの隠れ切支丹を、スコセッシ監督は執拗に撮り続け、そんな彼らは虫ケラのように命を奪われます。

誰が彼らを救えるのか、何故こんな苦労を弱きものに負わせるのか、そこにどんな意味があるのか、ひたすらロドリゴ神父と、それを観ている観客は追い詰められます。

また、弾圧の中心人物 井上筑後守に扮するイッセー尾形の、たぬき親父らしい素晴らしい演技が、余計に切支丹の苦しみを浮き彫りにし、為政者と弱きものとの埋めがたい深い溝を感じました。

ところで、台湾ロケだったと聞いてる海辺の寒村は、長崎の離島 上五島のカトリック教会⛪️が点在する地形と酷似し、かなりのリアリティを感じました。何故長崎でこれが撮れなかったのか、とても残念でなりません。

今回も、予備知識ゼロで見に行った作品。長崎では上映館がひとつしかなく、結構混雑してました。

今時邦画の大部分がコミックを原作にし、そして出来は?なので、いつもと同じかなと最初はテンション低かったのですが、冒頭から自殺未遂や、小学生時代へのフィードバック、ヒロインの抱える障害などが矢継ぎ早に展開し、ついて行くのがたいへん^_^

タイトルから分かる通り、聴覚障害の子が登場し、ストーリーはその子を中心に展開します。転入した普通教室で、なかなかコミニュケーションが取れず、クラスのテンポをたびたび遅らせるため、虐められるまでに時間はかからなかったことから始まり、虐めの中心にいた主人公には、濃厚過ぎる田舎の社会での人間関係が重くのしかかったまま成長し、高校生のヒロインと再会すると言う展開です。

全編に流れる音楽も、川の流れや雨の音など、細かい音に気付かせる演出効果があり、アニメ映画には珍しい出来でした。

監督が言いたかったのは、『あなたは自ずから外への関心を無くし、それで生きづらくしてないか?喋れる聞こえるというレベルとは別の、声をキチンと受け止めてるか?』と言うことかなと、2時間を超える作品を観て、考えてしまいました。

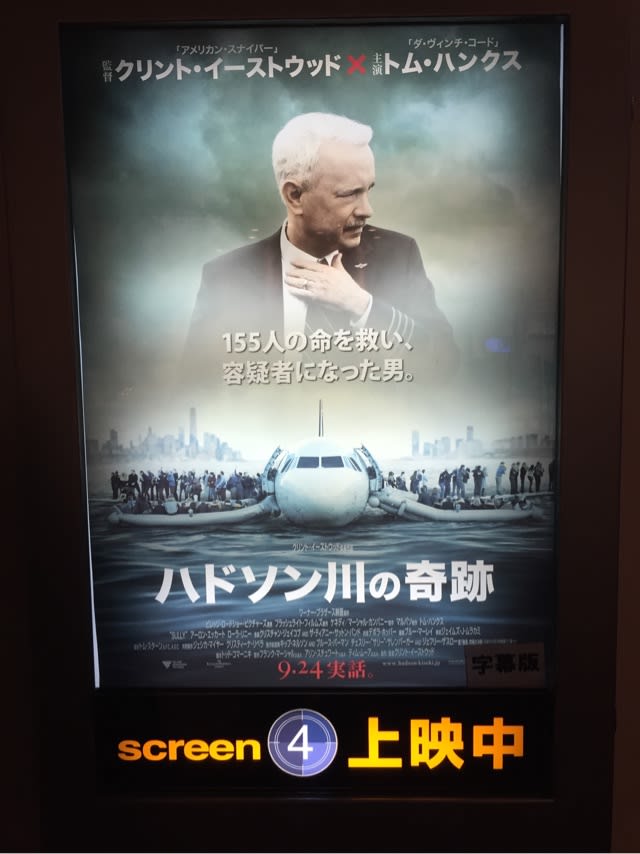

公開日がシネコンの割引期間だった為、迷わず行きました『ハドソン川の奇跡』(原題のSULLYが、なんでこの邦題になるの?)。

2009年1月のニューヨーク飛行機事故で、1人の犠牲者も出さなかった『奇跡』『伝説』と讃えられる実話が下地になっており、今でもネット上にたくさんの記録があるこの事件を、なぜイーストウッド監督が取り上げたのか、が鑑賞のポイントでした。

世界中から英雄と言われる機長が、実は事故後に連邦安全委員会に何度も呼び出され、あれは判断ミスではなかったか、実際は空港へ戻れたのに故意に着水して、乗客を危険に晒したのではないかを問いただされます。

離陸から着水まで、わずか208秒しかなったので、普通の人なら気が動転し覚えていないとか、分からないと答えるであろう場面で、機長は、なぜ空港へ戻れなかったのか順を追って淡々と説明します。

それでも莫大な費用と手間をかけ、コンピュータによる再現をする委員会。コンピュータは、空港へ戻れたはずだと結論を出すのですが、、、、。

この映画では、これまでの経験や失敗を自分の中で冷静に分析し、学び続けることが、危機対応で活かされ、最後は乗客の命や自分まで守ってくれると言ってるようです。

機長役のトムハンクス、ブリッジ オブ スパイも素晴らしかったのですが、ここでもハマリ役。つぎはインフェルノが公開されるので、また来日して、今度は突然、渋谷の交差点にでも出現することになればと、ハプニングも楽しみにしてます(^ ^)

北海道警の実話を、いちおうフィクションにしたことになっている問題作です。警察の全面的な非協力に遭いながらも、ここまでよく撮った!と、それだけで感心しますが、中身もよくもここまでというほど、配役から場面まで、細かく計算された作品です。

柔道の腕を警察に買われた純粋な青年警官は、持ち前のパワーで、拳銃に麻薬をバンバン検挙。その後裏社会と繋がる場面が、とても分かり易く描けているのか、主人公が単純なのかはともかく、猥雑な場面もとても上手く繋いで行きます。

主人公はじぶんのやり方で、点数を上げる悲しい宮仕えですが、うら社会との協力者が出来ると水を得た魚のように頭角を現し、そこに歓喜やも、どんどん引き込まれていきます。

主演の綾野剛は、先週観た『64』で真面目な警官、この作品ではヤク中毒の触法警官として、ひと月に同じ警官でも、こうも違うのかという幅広い演技を魅せ、一本調子のイケイケ役がとても似合いました。

また中村鼓童も、裏側のコワモテ親分に嵌っていて、まさに悪い奴らを面白おかしく笑え、最後は少し悲しい映画でした。

ところで本当にこいつらが『日本一悪い奴ら』なんでしょうかね〜?お巡りさん(^_^;)

アメリカンスナイパーのブラッドリークーパーが、シェフを演じるというので、料理に興味のあるチビを連れ、観に行きました『二つ星の料理人』。

パリの二つ星レストランを潰して、ロンドンに逃げてきた元シェフが、いろんな偶然が重なって、新しいパートナーを見つけて、再起をかけたレストランを始めるという、ラブストーリーです。

新メニューの開発、開業前後の戦場のようなキッチン、徹底敵に磨き上げられる、道具に洗練さされたスタッフの動きなど、まるで僕らがミシュランの審査員になったようで、ワクワクしながら美味しそうな料理を楽しめます(見るだけ)。

ところで、原題がBURNT(焼けた?焦げた?)なのに、なんでこの邦題なのかが、最後まで分かりません。誤解させたまま公開してしまうって、どうなんですかね〜(-。-;

邦題が腑に落ちないので、☆☆☆と0.5です。

詳しい舞台は明かされてませんが、大分の中津のアーケードでロケしたというメイドイン九州の『サブイボマスク』。この作品テーマにぴったりだったのでしょうか(^_^;)

サブイボとは、関西弁で『トリハダ』のこと。主人公が暮らす田舎には、遊ぶところも、面白いことも、イベントも何ひとつなく、これでは若いもんの流出は止まらないという、通り一遍の説明会が繰り返されるようなサブイボさえ立たない土地がら。

しかし田舎を何かしたい「バカ者で若者」が、誰もいないアーケードで自ら歌うことを繰り返し、ネットで話題になり、徐々にお客も集まり始める、、、という、夢のような展開がとりあえず描かれます。

ある時、思い描くような効果が出ないからと、それまで協力していた地元のおじさん達が手を引き始め、主人公の苦悩が始まるところからが、この作品の真骨頂でした。何事も、みんなが少しだけやってみるか、何もしないかで、町の表情がおおきく変わるのは、頭の中で理解はしていても、印象に残るシーンでした。

タイトルは、ちょっと残念ですが、中身は予想に反しサブイボ手前まで感動しました(^。^)

“ディズニー映画=長期休みの鉄板 ”という方程式は苦手ですが、『ズートピア』はあまりに評価が高いので、ミーハーはおじさんはもちろん観に行きました。しかも1人だったので、怪しまれないよう、マスクとサングラスで( ^ω^ )

頭の固い大人の、動物に対するイメージは小さい頃から刷り込まれていて、肉食と草食は共存できないとか、逆に人間がいないと、ジャングルブックのように、平和な世界が拡がるという極端なストーリーしか描けません。

ズートピアでは、動物の世界にも、種類を問わず平等な扱いがなされ、さらに職業?選択の自由も与えられている、、、、という建前から物語がスタートするので、人間も一気に引き込まれます。

草食動物の中でも、一番か弱そうなウサギを主人公にして、社会の矛盾、腹黒い詐欺師、決めつけてかかる上司などから次々に打ちのめされ、嫌な話がテンコ盛りな中、身近な事件をきっかけに、すべてをひっくり返して見せるところが、痛快な作品です。

また、ヒツジにナマケモノといった、悪さをしなさそうな動物にも、別の一面があるんだとか、小さなハツカネズミが、筋骨粒々のシロクマをボディーガードにして、権力を握っているとか、サイドメニューにも、抜かりがない作品でした。

子どもにも見せたいけど、大人にはもっと見せたほうがイイ映画だと思いました(^_^;)

GWに公開されていたのに、なんだかんだで、ようやく観に行けました『下の句』。

『上の句』では、競技かるたのイロハが説明され、日ごろどういう練習してをしてるのかや、高校の地区予選を中心に回ります。

今回観た『下の句』は、かるたの聖地 近江神宮での熾烈な全国大会と、個人戦が縦糸で、そこに出場する主人公の千早を中心に、恋の駆け引きが横糸になって展開しています。

作品全体のテーマ、「繋がり」をいろんな方向から揺さぶりながら、個人戦こそが団体戦だという描き方が繰り返され、一旦は競技をやめることにした幼なじみや、師匠を持たず独学で勝ち上がつてきたかるたクイーンに、身をもって対抗していきます。

下の句は、競技の面白さがあまり出てこない分、単なる青春ドラマっぽいところが物足りませんが、エンドロールで見つけた「つみきみほ」は、どこに出てたんやろな?という楽しみもありました。

来年、続編が作られるという話なので、もっと濃いストーリーになることを期待したいと思います。

モハメドアリが亡くなった日に、プロボクサーの悲哀を描いた『サウスポー』を観に行きました。

ボクシングものとしての、天国と地獄を味わい、這い上って来るという方程式は忠実に守られます。ただし、主人公は失ったものを数えないし、必ずしも徹底的に馬鹿でも利口でもない普通のおじさんだったというところが、意外に新鮮かもしれません。主演のギレンホールが、つねに傷だらけの身体をかばうように演じるのも、簡単にできるとは思えませんでした。

また、例え世界チャンピオンになったとしても、ビジネスとしてすぐ次のタイトルマッチを組まないと、昨日までのセレブが、あっという間にホームレス寸前という、アメリカ流の怖さも味わえました。全般に完成度が高く☆☆☆☆以上だと感じました。

エミネムの曲が肝心なところで流れ始めるので、そちらのファンには、別の意味で堪らない作品になってると思います。

この時期、見たい映画は多々あれど、昼間もいろいろ用事があって、結局、今日の上映開始が一番遅い『64』を観に行くことが出来ました。

原作を駆け込みで読んでいたのですが、今回のようは映像に圧倒されました。事件の発端が昭和なので、携帯電話もICレコーダーもネットも無い時代背景が丹念に描かれています。

出てくるクルマや家電もですが、警察の人間関係や、男女の役割分担も昭和なので、懐かしさ?にどんどん引き込まれました。しかしその中で主人公は、相手側に立つことと、組織の一員である狭間に苦むところが、事件内容よりも、この作品の見どころだと思います。主演の佐藤浩一の、期待に応えた演技が楽しめるので、前編同様、後編も楽しみです。

あっ、ちはやふる下の句も行かなくては(^_^;)

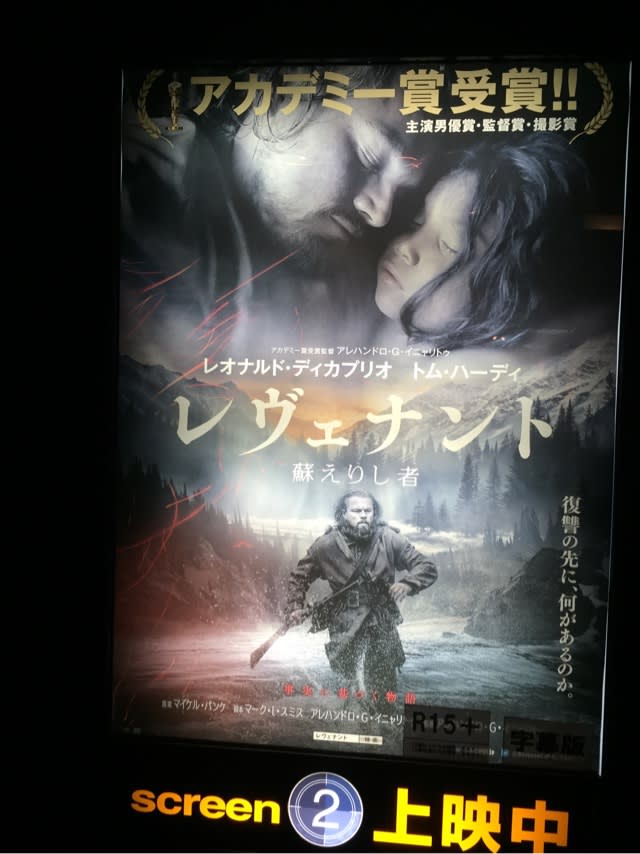

だらだらしてると見逃してしまいそうだったので、先週土曜日の深夜上映さへ出かけました『レヴェナント』。言わずと知れた、デカプリオがオスカーをもぎ取った作品です。

西部開拓時代、インディアンと資源(毛皮)を争っていた白人が、あちこちで反発に遭いながら、なんとか全てを手に入れようとする様子に、ショックを受けます。

その集団で、インディアンとの間にできた息子を、一人前にしようと帯同するデカプリオに、グリズリーが襲いかかり半死半生となった彼の扱いをめくって最愛の息子は殺され、その復讐を果たそうとするストーリーです。

この作品は、冬場のアルゼンチンやカナダを舞台に野外撮影がされ、かなり忍耐を要する現場だし、さらにデカプリオはグリズリーや仲間にボロボロにされ、ヒーローとは言い難い演技になりましたが、かえって現実感があって、目が離せない場面が連続しました。

白人はインディアンをどう扱ったのか、その逆はどうか、人としての信義はどういう形で守られるのかなど、テーマはいろいろあるはずですが、背景に拡がる、美しくて恐ろしい自然を眺めていたら登場人物と一緒に旅へ出た気になり、終わる頃は爽快でした。デカプリオさま、おめでとう(^。^)