階段を下りて行きます

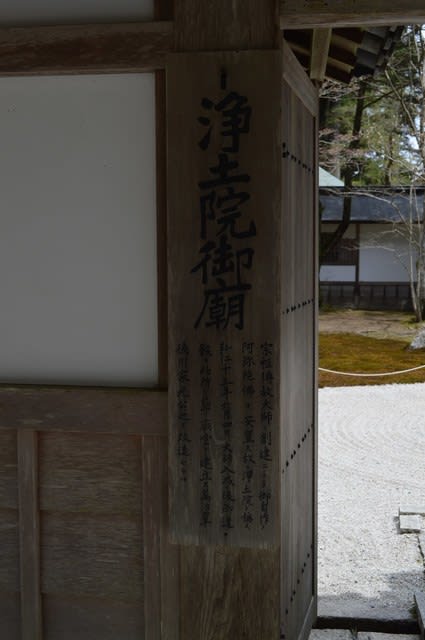

伝教大師の御廟 ここき比叡山の開祖、伝教大師最澄上人のご廟所で、比叡山中で最も清浄な聖域です。

大師は一生を大乗戒坦院の独立に捧げられ、弘仁13年(822)6月4日中道院に於いて、56歳で入寂されました。弟子の慈覚大師円仁が、仁寿4年(854)7月この地に中国五合山竹林院を模してご廟所を建立し、大師の御遺骸を祀り、以来ご廟を守る僧侶を侍眞といい、一生山を降りない覚悟で昼夜を分かたず、厳しい戒律のもとに身心を清浄にして、生身の大師に仕えるように、今も霊前のお給仕に明け暮れしています。

またご廟前玉垣の辺りには、沙羅双樹と菩提樹が植えられ、極楽浄土の雰囲気がかもし出されています。

侍眞は、早暁より薄暮まで勤行と掃除勉学修行に励んで、12年間山を降りない籠山修行の内規に則って、生活しています。

別当 光定大師御廟 是ヨリ 一丁

関連記事 ➔ まとめ019 最澄

寺院 前回の記事 ➔ 寺院左0436 山王院堂 智証大師・円珍

五七五

躊躇なく白旗揚げる次男坊 /糸永

京の野菜

聖護院きゅうり 春きゅうりの一種で早生種。江戸後期、愛宕郡聖護院村(現在左京区聖護院)で促成栽培が広まった。香りが高く、味がよいので人々に好まれたが、明治以後は琵琶湖疏水工事で聖護院の耕地が荒廃し、一乗寺地区に移った。そこで改良が進み、改良型聖護院きゅうりと呼ばれて普及したが、昭和30年代に絶滅。近年、保存されていた種が見つかり、京の伝統野菜として新たに認定された。

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます