みぎ

こしはた

かみなし 道

せきす

道標 前回の記事 ⇒ 道標井手0323 山背古道 蟹満寺 現代の道標

次回の記事 ⇒ 0325

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

みぎ

こしはた

かみなし 道

せきす

道標 前回の記事 ⇒ 道標井手0323 山背古道 蟹満寺 現代の道標

次回の記事 ⇒ 0325

2019年11月10日 撮影

西国21番 穴太寺

亀岡市曽我部町穴太

天台宗 本尊・聖観音菩薩

穴太寺は菩提山と号し西国33所観音霊場の21番札所として知られています。

古くは「穴穂寺」 「穴生寺」 「菩提寺」 などと呼ばれていました。

宝徳2年(1450)にかかれた「穴太寺観音縁起」によると、

文武天皇の慶雲年中(704~708)大伴古麻呂大臣が薬師如来を本尊として開創したと伝えています。

当時早くから世に知られるようになったのは、聖観音像にまつわる「身代わり観音」の霊験譚によります。

「本朝法華験起」(1040~1044) 「扶桑略記」(平安時代後期) 「今昔物語」 (平安時代後期)によれば

応和2年(962)丹波桑田郡の宇治宮成が京都から仏師感世を招き金色の観音像を造立したと伝えます。

また「穴太寺観音縁起」は観音像の造立を寛弘7年(1010)のことと伝えています。

鎌倉時代後期には33所観音霊場の1つとして上げられ(公衝公記)

一遍上人も当寺に参詣して逗留しました。(一遍上人絵伝)

また室町時代には山門西塔院の末寺になり室町将軍家足利氏の庇護を受けました。

天正年間(1573~1592)に兵火にかかり伽藍は荒廃しました。

その後の再興は17世紀中期中興初代行廣が住職に就いてからです。

「寺社御改書上帳」、享保13年(1728)本堂(観音像)を焼失しましたが、

「穴太寺拝領行運記」 享保16年(1731)には本堂の再建が始まり享保20年(1735)に棟上げが行われ、

元文2年(1737)全てが完成しました。

当寺の涅槃像は全国にも6例しかない貴重な仏像で、市の文化財に指定されています。

檜材を用いた寄木造りで鎌倉時代の作です。

その像は撫で仏として自分の体の悪いところと同じ場所を撫でてお願いすると霊験があるといわれています。

当寺の庭園は京都府の名勝指定を受け、本堂多宝塔は京都府の文化財の指定を受けています。

鎮守堂・仁王門・鐘楼・念仏堂・方丈及び庫裏方丈門は京都府の登録文化財として、

また亀岡市の指定を受けています。

御詠歌

かかる世に 生まれあふ身のあな憂やと 思はでたのめ十声一声

本堂

鐘楼

庭園

平和塔

昭和22年 建立 遺族会

中の様子

紀念碑

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院木津川0780 久遠山 阿弥陀寺 浄土真宗 仏光寺派

次回の記事 ⇒ 0782

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

2021年 階段1回で高さ3m往復、ダンベル1回・2個で16㌔

5月の運動記録 4257往復【高さ12771㍍】、ダンベル 3528回 【56トン】、腹筋 882回

ウォーキング 0歩 【0㎞】、CD 1583回

31日 CD 残り 1583回

30日 CD 残り 1584回

29日 階段昇降 100回 【4257】、ダンベル 168回 【3528】、腹筋 42回 【882】

28日 CD 残り 1585回

27日 階段昇降 100回 【4157】、ダンベル 168回 【3360】、腹筋 42回 【840】

26日 階段昇降 100回 【4057】、ダンベル 168回 【3192】、腹筋 42回 【798】

25日 CD 残り 1586回

24日 CD 残り 1587回

23日 階段昇降 100回 【3957】、ダンベル 168回 【3024】、腹筋 42回 【756】

22日 階段昇降 100回 【3857】、ダンベル 168回 【2856】、腹筋 42回 【714】

21日 階段昇降 100回 【3757】、ダンベル 168回 【2688】、腹筋 42回 【672】

20日 CD 残り 1588回

19日 CD 残り 1589回

18日 階段昇降 100回 【3657】

17日 階段昇降 200回 【3557】

16日 階段昇降 200回 【3357】、ダンベル 168回 【2520】、腹筋 42回 【630】

15日 階段昇降 200回 【3157】、ダンベル 168回 【2352】、腹筋 42回 【588】

14日 階段昇降 200回 【2957】、ダンベル 168回 【2184】、腹筋 42回 【546】

13日 階段昇降 200回 【2759】、ダンベル 168回 【2016】、腹筋 42回 【504】

12日 階段昇降 47回 【2559】、ダンベル 168回 【1848】、腹筋 42回 【462】

11日 階段昇降 200回 【2512】、ダンベル 168回 【1680】、腹筋 42回 【420】

10日 階段昇降 201回 【2312】

9日 階段昇降 292回 【2111】、ダンベル 168回 【1512】、腹筋 42回 【378】

8日 階段昇降 283回 【1819】、ダンベル 168回 【1344】、腹筋 42回 【336】

7日 階段昇降 270回 【1536】、ダンベル 168回 【1176】、腹筋 42回 【294】

6日 階段昇降 285回 【1266】、ダンベル 168回 【1008】、腹筋 42回 【252】

5日 階段昇降 221回 【981】、ダンベル 168回 【840】、腹筋 42回 【210】

4日 階段昇降 225回 【760】、ダンベル 168回 【672】、腹筋 42回 、【168】

3日 階段昇降 160回 【535】、ダンベル 168回 【504】、腹筋 42回 、【126】

2日 階段昇降 205回 【375】、ダンベル 168回 【336】、腹筋 42回 、【84】

1日 階段昇降 152回 【】、ダンベル 168回 【】、腹筋 42回 【】

4月の運動記録 3357往復【高さ10071㍍】、ダンベル 3276回 【52トン】、腹筋 820回

ウォーキング 101320歩 【59㎞】、CD 1590回

3月の運動記録 1640回 4920m、ダンベル 3420 54.7トン、腹筋 920、ウォーキング 36606歩 20㎞

2月の運動記録 【2520】7560㍍、ダンベル 【4212】67トン、腹筋 【1053】ウォーキング 9300歩 5㎞

1月の運動記録 3330往復(高さ9990m)、ダンベル 4560回(73トン)、腹筋 1140回、ウォーキング 7180歩(4㎞)CD1594

2020年

12月の運動記録 3120往復(高さ9360m)、ダンベル 3992回(63トン)、腹筋 1009回、ウォーキング 71801歩(40㎞)

11月の運動記録 階段昇降 1320往復(3960m)、ダンベル 3312回(50t)、腹筋 756回、ウォーキング 82756歩(44㎞)CD1595

10月の運動記録 階段昇降・7㎏ 1620往復(4860m) 、ダンベル8㎏ 4020回(64t)、腹筋 980回

前回の記事 ⇒ 運動記録 10月分 一番大切なことは 続けること

四 三

廻池 築造記念碑

明治11年此地を 地元の肝煎にて貯水池築造を企画し仝12年工事着手 仝13年完了

築造以来80年を経て年々漏水甚だしく危険溜池として昭和33年より改築

昭和45年7月 旭土地改良区

石碑 前回の記事 ⇒ 石碑木津川0238 南山城 水害記念碑 北河原地区

次回の記事 ⇒ 石碑右0240 右京区 越畑の經王塔

享保3年4月 の鳥居 (1717年)

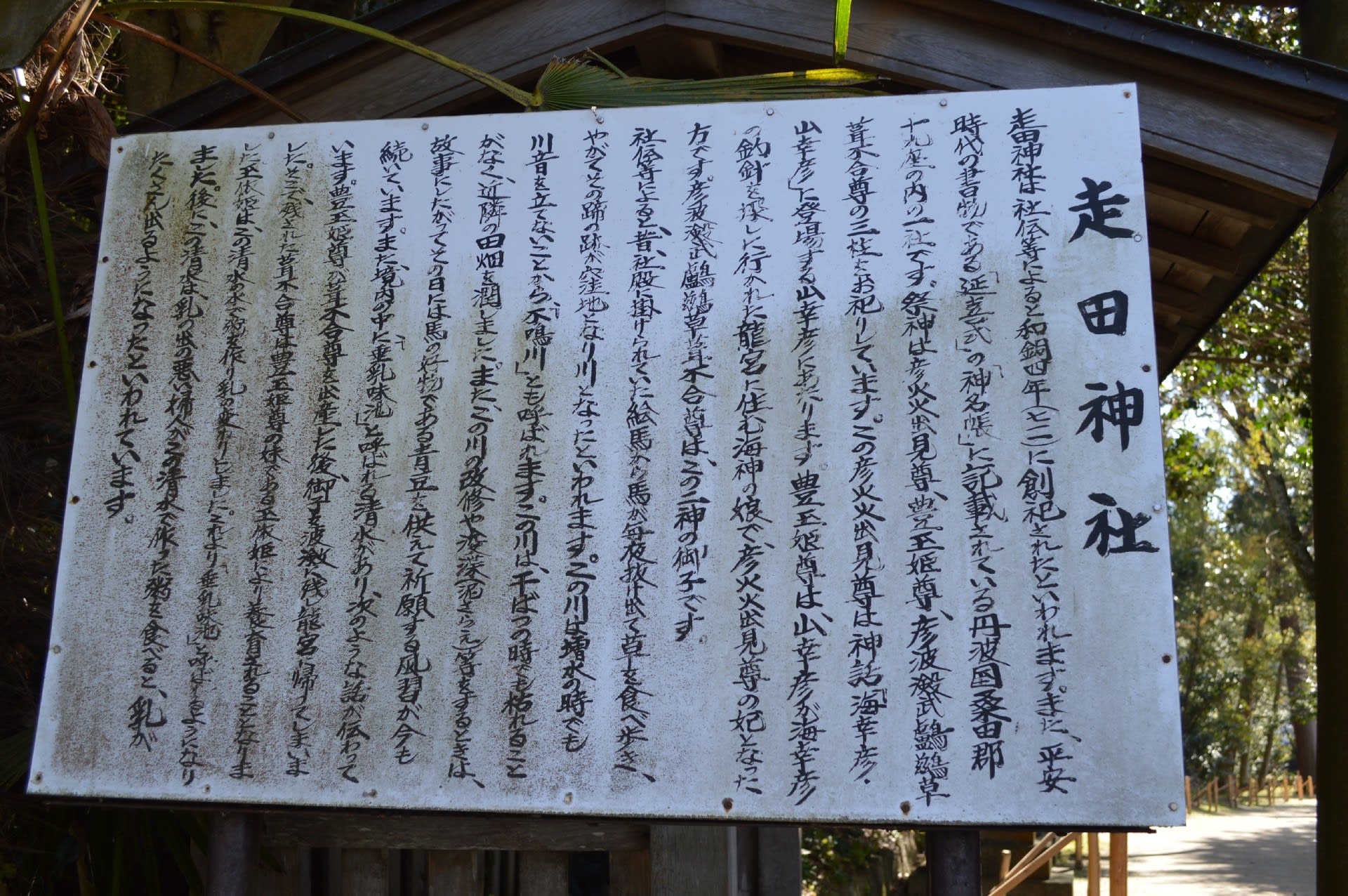

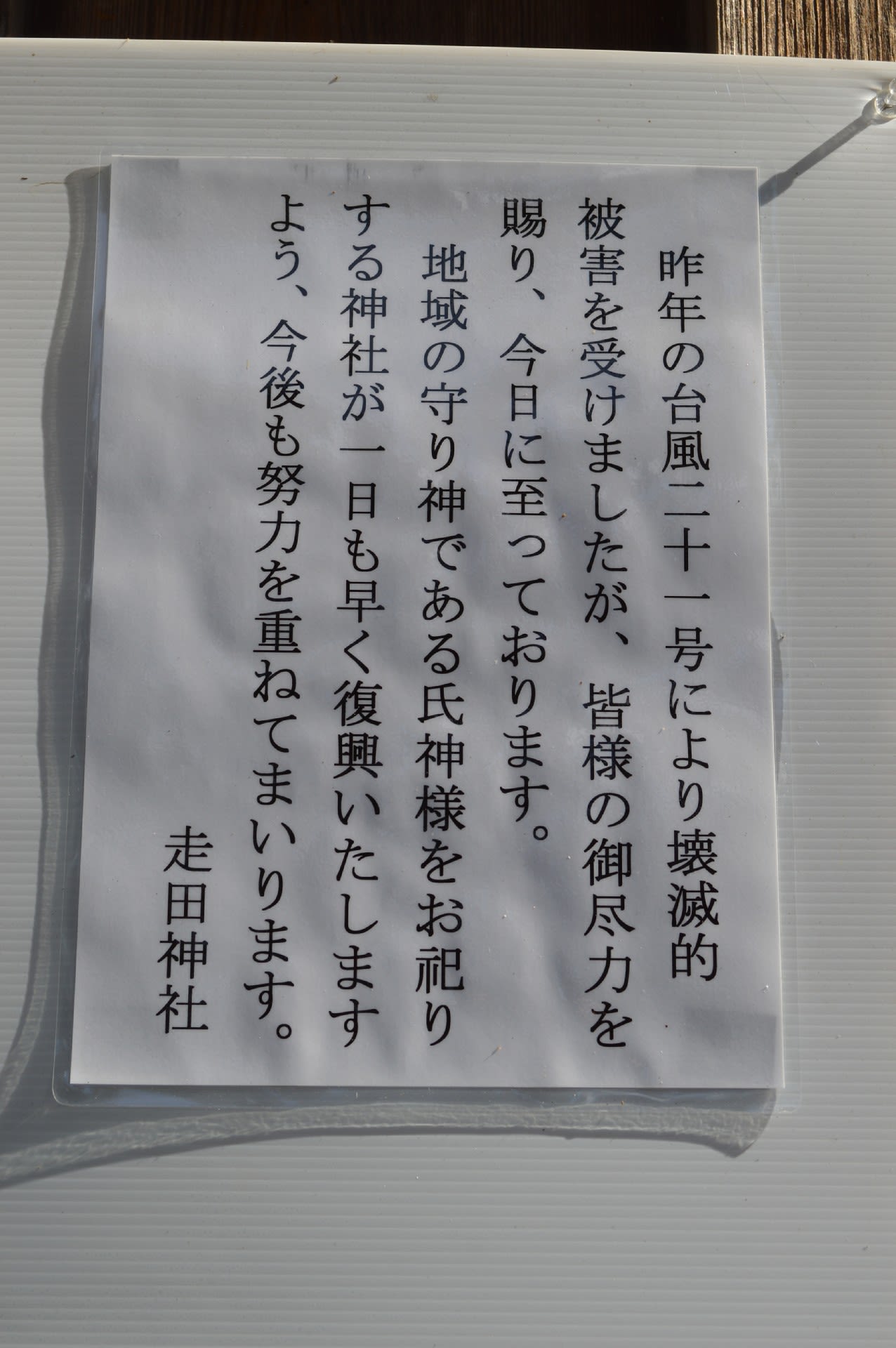

走田神社

走田神社は社伝等によると和銅4年(711)に創祀されたといわれます。

また、平安時代の「延喜式」の「神名帳」に記載されている丹波国桑田郡19座の内の1社です。

祭神は彦炎出見尊、豊玉姫尊、彦波・・・の3社をお祀りしています。

この彦炎出見尊は神話「海幸彦、山幸彦」に登場する山幸彦にあたります。

豊玉姫尊は、山幸彦が海幸彦の釣り針を探しに行かれた龍宮に住む海神の娘で彦炎出見尊の妃となった方です。

・・・・はこの2神の御子です。

昔社殿に掛けられていた絵馬から馬が毎夜抜け出て草を食べ歩き、やがてその蹄の跡が窪地となり川になったといわれます。

この川は増水の時でも川音を立てないことから「不鳴川」とも呼ばれます。

この川は、干ばつの時でも枯れることがなく、近隣の田畑を潤しました。

また、この川の改修や泥さらえ等をするときは、

故事にしたがってその日には馬の好物である青豆を供えて祈願する風習が今も続いています。

また、境内の中に「垂乳味池」と呼ばれる清水があり、次のような話が伝わっています。

豊玉姫尊が子を出産した後、子を残し龍宮に帰っしまいました。

そこで残された葺木合尊は豊玉姫尊の妹である玉依姫により養育されることとなりました

玉依姫はこの清水の水で粥を作り乳のかわりとしました。

これより「垂乳味池」と呼ばれるようになりました。

後にこの清水は、乳の出の悪い婦人がこの清水で作った粥を食べると、乳がたくさん出るようになったといわれています。

日露戦役 凱旋軍陣團 建立

参道

チェーンソーで作った馬

向こうに見えるのが 本殿

御大典紀念 在郷軍人 亀岡町分會第2班

本殿

余部青年会創立10周年記念 月桂樹

大正9年1月植樹

昭和8年8月建立

余部青年会 御大典紀念

宝暦3年 (1753年)

御大典紀念碑のあるところ ⇒ まとめ051 関連0008 御大典記念のあるところ

神社 前回の記事 ⇒ 神社木津川0251 涌出宮(わきでのみや) 和伎神社

次回の記事 ⇒ 0252

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

梅岩は、江戸時代中頃の享保期を中心に活躍しました。

この時代は、近世封建社会のおおきな転換期にあたり、

徳川吉宗の「享保の改革」にみられるように、幕藩体制の矛盾が表面化します。

その反面、商業の発達により町人が台頭してきます。

梅岩の教えはその町人層にひろまり、大阪・兵庫・奈良方面への出張講釈を行うようにもなりました。

「人の人たる道」を求めながら、同時に商業活動における営利追及を積極的に肯定し、

勤勉と倹約を説き正直を勧めたことから、町人の自覚を高めることとなり、

この時代の風潮に適合していたと言えます。

長年の研究成果の総決算として、元文4年(1739)55歳で『都鄙問答』、

さらに、延享元年(1744年)59歳で倹約成果の総決算として、

さらに延享元年(1744)59歳で「倹約斉家論」を刊行しました。同年9月24日、60歳の生涯を閉じました。

生誕地

京都の学舎

「ひとの人たる道」を説き勧めるために京都へ出た石田梅岩は1729年(享保14年)

45歳の時に、京都車屋町御池上ルの借家を講席に、念願の開講を実現しました。

聴講無料出入り自由、さらに女性もどうぞという当時としては型破りの講席でした。

この教えは、「石門心学」として、弟子の手島堵庵による講舎の組織化で、

いっそう波及の勢いを増し、全国各地へ広がってゆき、町人階層から武士階層にまで広く浸透していきました。

ここに設置された心学講舎は、石田梅岩が行った講席の場を、

現在にのこる同時代の町屋や、後に開設された明倫舎の模型などを参考に、

現代の心学講舎として復元したものです。

.

.

享保14年(1729)、梅岩45歳の時、京都車屋町御池上ルの借家を講席として初めて開講を実現しました。

「人の人たる道」を説きすすめるため京都へ出てから約20年後のことです。

梅岩の思想は、神道・儒教・仏教、その他多くの思想を取り入れ体系化されたものといわれています。

その中で、梅岩が追及したのは、あくまでも民衆の日常生活の中に立脚する道徳的規範の確立でした。

つまり、人間の心を追求し人間の本質を見きわめる修行を実践しながら、

かつ現実社会にその原理を移行させることをめざしたといえます。

京都での開講もこうした実践のひとつで、広く一般民衆に呼びかけ、

聴講無料出入り自由、女性の方もどうぞという内容は、当時としては型破りの講席でした。

このように梅岩の思想は単に学問上での認識にとどまらず、実行力を伴った思想であったといえます。

石門心学の祖として名高い石田梅岩は、貞享2年(1685)に現在の東別院町東掛に生まれ、名を勘平といった。

京都での奉公をする中で、小栗了雲という隠遁の学者との出会いにより、

長らく求めていた「道」を深く学ぶこととなり、さらに独学で研鑽を重ね、

約20年間にわたり勤めた商家を辞して、

享保14年(1729)45歳の時、京都の車屋町御池上ルの小さな借家で初めて開講した。

主な著書に「都鄙問答」 「倹約斉家論」 などがある。

梅岩亡き後、この教えは「石門心学」として受け継がれ、

手島堵庵による講舎の組織化でいっそう波及の勢いを増しました。

さらに、上川淇水・手島和庵・中沢道二などの有能な指導者が輩出し、

天明~享和年間(1781~1803)にかけて興隆期を迎えます。

亀山の地においても、天明6~7年(1786~87)の頃、北村柳悦らが招かれ持養舎が設立されたことが知られます。

文化・文政期(1804~1829)には、京都・大阪・江戸がそれぞれ拠点となりながら、

全国各地へ平易な道話を通じて広がってゆきました。

後には、町人層のみならず、武士層、農民層まで心学の思想が浸透しました。

現在は、京都の明倫舎、大阪の明誠舎、東京の参前舎が旧来の名跡とともに、その学統を継承しています。

線香1本を香炉に立てて燃えつきるのが1回の講義の時間であったという。

梅岩は貞享2年(1685)9月15日、現在の亀岡市東別院町東掛の農家に生まれました。

その人となりを示す事柄は「石田先生事蹟」 「石田先生語録」等に記載されています。

10歳の頃、自家の山と他家の山との境で栗を拾い、分別なく拾って来たと父に叱られ、

すぐに栗を返しに行ったというエピソードから、律義で正直な父の影響を受け、

愚直なまでの律儀さを身に付けたといわれています。

また、14歳の頃から生来の理屈者で意地が悪いという性格を深く自覚し、

以後、それを改めようとする強い意志を持ち続けました。

ここでいう、理屈者で意地が悪いとは、梅岩の道徳的意識の強さを反映したものです。

そのことは24~25歳ころから27~28歳にかけて曲こと(不正)を嫌い気を煩ったとか、

あまりにも気まじめであったため、奉公先の老母から、「遊興」をすすめられたことからもうかがえます。

23歳の時、再度京都へ出て商家黒柳家へ奉公した梅岩き、すでに青年期に入っており仕事の傍ら

「自分とは何か」「人間とは何か」などについて考えるようになりました。

仕事前の早朝から窓辺に向って書物を読み、仕事後の夜更けにも勉学に励んだといわれています。

この修行期の梅岩にとって「人の人たる道」を追求することが大きなテーマでした。

商人としての体験をもとに、求道者としての梅岩の苦しみが続きました。

その渦中で、小栗了雲との出会いが、梅岩を人間性の本質へ導いていきます。

梅岩は、日所生活の中でいつも経験する意識、つまり「心を知る」ことについての真剣な思索を深め、

人間性の本質である「性」を知るために修行を積み重ねることで「性は是天地万物の親」

さらには「我なし」の境地へと悟りを深めていきました。

関連記事 ⇒ まち歩き中1659 京の通り・高倉通り 北へ NO55 石碑

まち歩き中1572+京の通り・堺町通 NO49 石碑・石田梅岩邸跡

まち歩き下1429 京の通り・富小路通 No85 元 有隣小学校

京都芸術センター 建物はこの前が明倫小学校 今は登録有形文化財

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き木津川1731 ブロック塀の一部に井戸の井桁の石が使われています

次回の記事 ⇒ まち歩き右1733 町名 嵯峨越畑南ノ町

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

和伎神社(わきじんじゃ)

和伎坐天乃夫岐賣神社(わきにますあめのふさめ)神社

古来より天下の奇祭「いごもり祭」で世に知られる涌出宮(わきでのみや)森に鎮座する古社である。

創建は、1200年前の、称徳天皇の天平神護2年(766年)に伊勢国度合郡五十鈴川の畔より、御祭神としてこの地に勧請された。

昭和44年境内地の発掘調査の際、多数の弥生式土器片や石器類が出土し、弥生時代の集落跡であることが判明した。綺原神社と共に当地方屈指の古社です。

本殿前の左右の四角形石燈籠(重要美術・南北朝)は高さ2m。

居籠祭 毎年2月15日から3日間行われる当社の祭礼。

期間中はいっさい外出をやめ、物音を立てることを禁じる風習となっている。

神社 前回の記事 ⇒ 神社木津川0250 木津川 春日神社

次回の記事 ⇒ 神社亀岡0252 亀岡 走田神社

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

井桁の向こうは井戸があるのでしょうか

まち歩き 前回の記事 ⇒ まち歩き木津川1730 天井川 不動川をくぐるJRのトンネル 反対側から見ると

次回の記事 ⇒ まち歩き亀岡732 郷土出身 石田梅岩の展示 亀岡ガレリア

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

この寺はもともと寺子屋のようなものであったが、しだいに信者が集まるようになり開基となる。

その後宝暦8年(1785)に寛住法師がお堂を建て現在にいたる。

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院木津川0779 西福寺 浄土宗

次回の記事 ⇒ 寺院亀岡0781 穴太寺 西国33所観音霊場 第21番札所

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

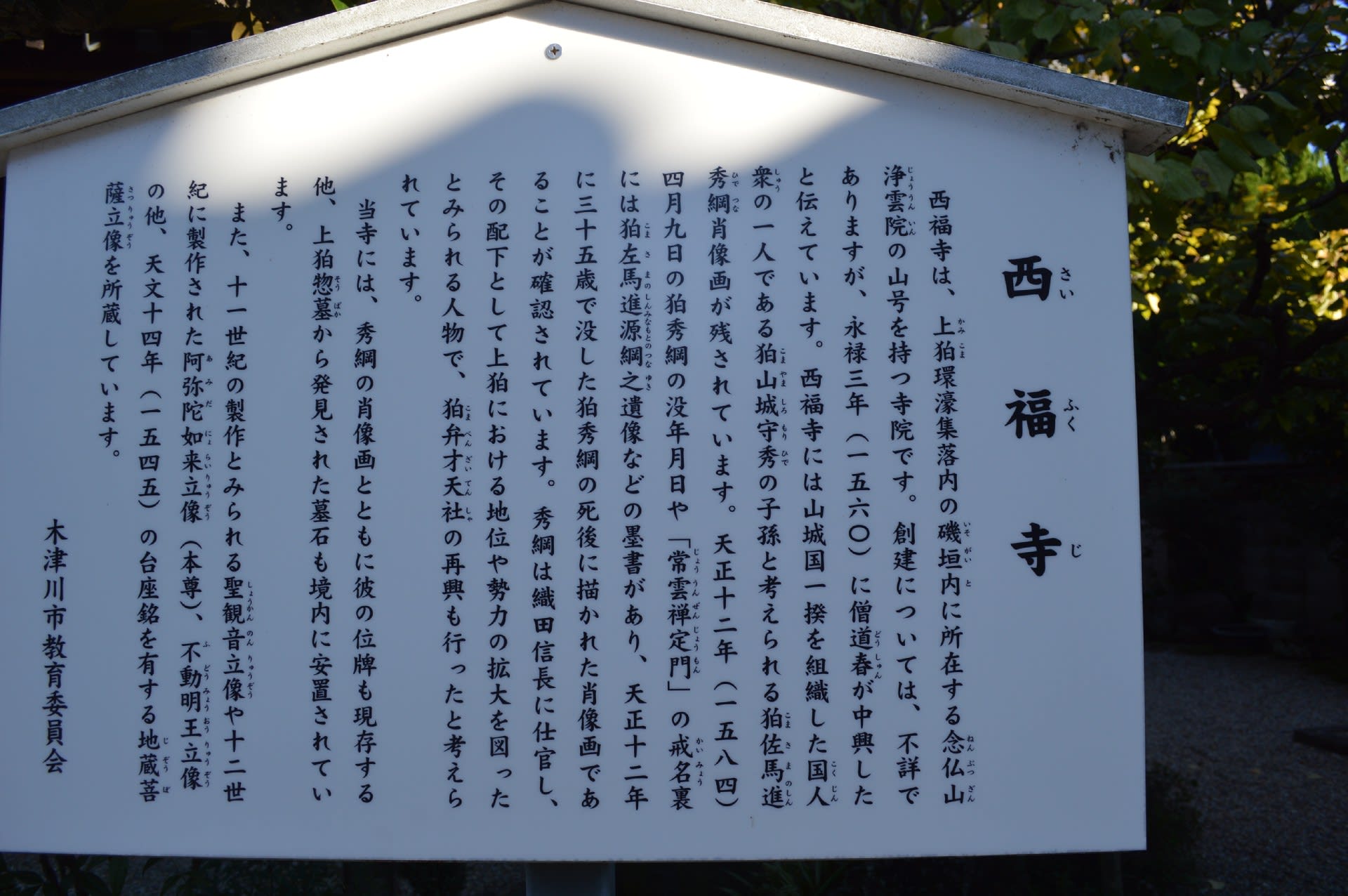

西福寺は、上狛環濠集落内の磯垣内に所在する念仏山浄雲院の山号を持つ寺院です。

創建については、不詳でありますが、永禄3年(1560)に僧道春が中興したと伝えています。

西福寺には山城国一揆を組織した国人衆の一人である狛山城守秀の子孫と考えられる

狛佐馬進秀綱肖像画が残されています。

天正12年(1584)4月9日の狛秀綱の没年月や「常雲禅定門」の戒名裏には狛佐馬進源綱之遺像などの墨書があり、

天正12年に35歳で没した狛秀綱の死後に描かれた肖像画であることが確認されています。

秀綱は織田信長に仕官し、その配下として上狛における地位や勢力の拡大を図ったとみられる人物で、

狛弁財天社の再興も行ったと考えられています。

当寺には、秀綱の肖像画とともに彼の位牌も現存する他、上狛惣墓から発見された墓石も境内に安置されています。

また、11世紀の製作とみられる聖観音立像や

12世紀に制作された阿弥陀如来立像・本尊、不動明王立像の他、

天文14年(1545)の台座銘を有する地蔵菩薩立像を所蔵しています。

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院木津川0778 正塔山 延命寺

次回の記事 ⇒ 寺院木津川0780 久遠山 阿弥陀寺 浄土真宗 仏光寺派

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

鎌倉時代の石造物

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院木津川0777 正覚山 阿弥陀寺 浄土宗

次回の記事 ⇒ 寺院木津川0779 西福寺 浄土宗

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます

浄土宗 知恩院派

大永元年(1521)村人の要請で建立され開基となる。

天正7年(1579)焼失するが、慶長2年(1597)信誉上人により再建される。

安政6年(1859)には、荒れた寺を雷雨上人が中興する。

大正12年(1923)に現在の建物を建立し現在に至る

寺院 前回の記事 ⇒ 寺院木津川0776 浄光山 西音寺

次回の記事 ⇒ 0778

下の地図のユーザー地図 の囲みをクリックすると 付近の記事が探せます