日 時:2016年12月18日

敦賀城の歴史

1575年(天正3年)に織田信長により越前は平定され、1583年(天正11年)に本能寺の変によって信長が明智光秀に討たれると、羽柴秀吉が台頭。その家臣だった蜂屋頼隆が敦賀の地に入り三層の天守を持つ敦賀城を築城したが、まもなく頼隆は九州平定中に病死したため、代りに1589年(天正17年)大谷吉継が5万石で敦賀城に入城した説、また大谷吉継の前に秀吉の甥である豊臣秀勝が城主となったという説がある。

吉継は敦賀城を水城として大改修した。1600年(慶長5年)に石田三成が秀吉死後に秀吉の遺命を無視し、豊臣家を崩壊させようと画策する徳川家康の打倒を訴えて立ち上がると、再三にわたり「三成に勝機なし」と説得。しかし三成の堅い決心を知り、熱意に感じ入ると、敗戦を覚悟して西軍に加担した。関ヶ原の戦いでは奮戦したが敗北、自刃し、戦後は所領は没収された。その後、城は吉継の家臣蜂屋将監によって東軍に引き渡され、結城秀康によって代官が派遣されていたが、1616年(元和2年)に一国一城令により、敦賀城は破却された。

廃城以降、主郭部には小浜藩の役所(奉行所、代官所)とお茶屋(陣屋)が置かれた。小浜藩は、1624年(寛永元年)に京極忠高の所領となったが、1634年(寛永11年)に京極氏は松江城へ転封となり、代わって酒井忠勝が小浜藩主となった。

以降、幕末までの240余年を酒井氏が支配する。なお、分家である敦賀酒井氏(敦賀藩とも鞠山藩ともいう)の陣屋は旧金ヶ崎城近くに建てられた。明治に入ると、廃藩置県により1871年(明治4年)に県庁舎が置かれたが、さらに警察署、裁判所、病院と変遷した。1909年(明治42年)には、敦賀尋常高等小学校が移転、現在は敦賀西小学校になっている。

現在の敦賀城

敦賀城伝承地は、北は結城町の赤川、南は三島町の霊山院から稲荷神社、東は水路の残る旧笙の川沿い付近で西小学校・八幡神社・西蓮寺が連なるライン、西は真願寺から敦賀病院を経て霊山院のライン、で囲まれる南北500m、東西300mの範囲という。現在、城跡には城塁を含め、その面影を偲ばせるものはないが、以下の遺構などがある。

- 敦賀西小学校正門の真横に敦賀城の案内碑があり、慶長年間の国絵図に描かれた三層の天守も刻まれている。2009年、新校舎建設に伴い、小学校グラウンドの発掘調査を実施したところ、敦賀城の時代に相当する建物遺構が発見された。

- 来迎寺の山門は、城の中門を移築したと伝えられる。

- 来迎寺の書院には、腰高障子13枚が残る。敦賀城破却時に移されたと伝わる。

- 真願寺には、敦賀城の礎石が残る。本寺は敦賀城域の北西隅に当たるという。

- 真願寺から東へ延びる赤川は、敦賀城の堀の遺構と言われる。また伝承範囲の南側と東側にも部分的に水路が残っている。

- 八幡神社には、敦賀城主大谷吉継が寄進したという本殿の龍の木彫、石灯籠、石鳥居がある。

- 西蓮寺の西隣には三の丸趾の木柱が建ち、そこから南の稲荷神社付近には三の丸地蔵尊の祠もあり、西蓮寺から稲荷神社の付近が三の丸であったようである。

- 関ヶ原合戦後、福井藩主となった結城秀康によって、代官が派遣されたことから、結城町の地名が残る。

- https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/1041621709333737

- https://www.facebook.com/osamu.tanaka.5074/posts/1041623436000231

- 参考資料;『ウィキペディア(Wikipedia)』、講座:敦賀城レジュメ

- 本日の訪問ありがとうございす。

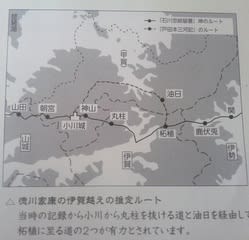

近年、大光寺を宿所にしていた文書が発見された!

近年、大光寺を宿所にしていた文書が発見された! 小川城遠望

小川城遠望