磯野館

- お城のデータ

- 所在地:伊香郡高月町磯野 map:http://yahoo.jp/sCp-lq 区 分:居館

- 現 状:個人宅地

- 築城期:南北朝期

- 築城者: 磯野氏

- 遺 構:土塁、堀

- 標 高:102m 比高差:0m

- 目標地:赤目神社・磯野公民館

- 駐車場:磯野公民館

- 訪城日:2016.9.5

磯野山城・・・磯野より遠景

磯野山城・・・磯野より遠景- お城の概要

- 賤ヶ岳山系の尾根(磯野山城・松尾山のと)の東側、余呉川の赤川の合流する所に位置する。

- 磯野山城主の磯野氏の平治館で、現在も磯野氏の末裔宅か?磯野の表札が上がる。

お城の歴史

『江州南北諸士帳』に磯野城主 佐々木浅井随兵 磯野源三朗、伊予守元摂州 磯野伊予守通信、同磯野右衛門太輔、佐々木隋兵磯野末宮沢右衛門」の名が見える。

磯野山城は京極氏の家臣・磯野氏の居城で、江北で京極氏に替わって浅井氏が台頭した後は浅井氏の家臣となる。

磯野員昌は浅井氏の家臣の中でも勇猛であったとされ、元亀元年6月姉川を挟んで浅井・朝倉軍と織田・徳川軍が戦った姉川の戦いで、浅井・朝倉軍が小谷城へ向けて退却する際、磯野員昌は手勢五百を率い、敵中突破をして佐和山城に立て籠もっている。

磯野員昌は、後に織田信長に降り高島郡新庄に封じられ、織田信澄の養父となっている。

参考資料:遺跡ウォーカー、『滋賀県中世城郭分布調査(旧伊香郡・東浅井郡)・(甲賀の城)(旧野洲・栗太郡の城) 』、『佐々木南北諸氏帳』

本日の訪問ありがとうございす!!

十禅師地区会議所が比定地である。

十禅師地区会議所が比定地である。

宝篋印塔

宝篋印塔

高木神社

高木神社

北方に「又六ざんまい」と呼ばれる上野田氏の墓地が残存ずる。

北方に「又六ざんまい」と呼ばれる上野田氏の墓地が残存ずる。

登り口

登り口

堀切?竪堀?

堀切?竪堀?

Fは、背後の尾根から堀切・竪堀(土橋はあるが)で遮断。

Fは、背後の尾根から堀切・竪堀(土橋はあるが)で遮断。

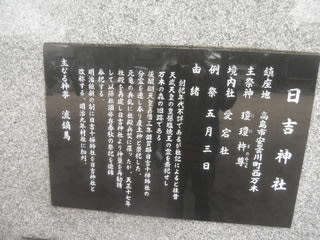

日吉神社

日吉神社