光秀の坂本城、軍港備え威容誇る 大津に江戸期の絵地図・・・京都新聞

「字城屋敷」と書かれた江戸時代の絵地図。東南寺も屋根が描かれている(叡山文庫所蔵)

「字城屋敷」と書かれた江戸時代の絵地図。東南寺も屋根が描かれている(叡山文庫所蔵)

戦国武将明智光秀が湖岸に築いた坂本城について、大津市の郷土史家が、発掘調査では分かっていない城主の住まいや軍港の位置、内堀の長さなどについて、独自の研究結果を冊子にまとめた。

調査のなかで、坂本城の本丸跡一帯が江戸時代に「城屋敷」と呼ばれたことを示す絵地図を発見した。・・・・大津市教委文化財保護課は「貴重な資料となりうる」と話している。

大津市唐崎3丁目の松野孝一さん(74)。坂本城は、戦国時代に各地を見聞した宣教師ルイス・フロイスが「豪壮華麗」と書き残しており、たびたび茶会が催されるなど風光明媚(めいび)な城だったことが文献で分かっている。

しかし短命だった上、発掘調査も進んでいないため、本丸や内堀の一部が部分的に分かっているだけで、多くは謎に包まれている。松野さんは、大津市坂本の叡山文庫所蔵の資料や地元住民が保管していた古地図、神社の由緒書など幅広く資料を集め、現在の地名や地形と照らし合わせて、城造営の歴史や光秀の事業を検証した。

調査中に松野さんが発見したのが、叡山文庫所蔵の絵地図「東南寺付近城屋敷領地域図」。

廃城後の江戸時代に書かれた地図で、本丸跡から西に約60メートルの東南寺までの「字(あざ)城屋敷」の土地所有者が書かれている。

日吉大社の関係者の名前が見られるのが、「山王(日吉大社の意)の土地に新城普請なり」と書かれた1572(元亀3)年の文献とも合致するため、松野さんは「ここに光秀の屋敷もあったのでは」と考えた。

また、松野さんは、現在は山王祭の船渡御が出る七本柳の浜(下阪本1丁目)が築城当時もあったことを確認。光秀は浜を軍港として活用、二の丸と三の丸を分ける内堀は総延長約780メートルに及んだと結論づけた。

坂本城発掘に携わった同文化財保護課の吉水眞彦さんは「字城と書かれた明治時代の地図はあるが、字城屋敷の表記は初めて見た」と話した。

松野さんは「光秀の屋敷や軍港が分かってきたので、坂本城の威容が色づいて見えてきた」と話している。

調査を機に、松野さんのガイドで周辺を歩くイベント「明智光秀の屋敷跡を歩く」が5月30日に開かれた。松野さんTEL077(579)5464へ。

本日も訪問、ありがとうございました!!感謝

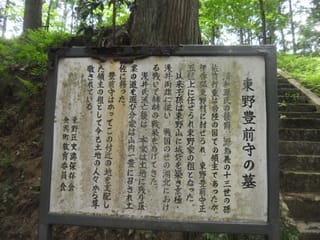

東野豊前守の墓

東野豊前守の墓 東野豊前守の墓

東野豊前守の墓

東野豊前守の墓

東野豊前守の墓

八幡神社

八幡神社

八幡神社

八幡神社

法照寺

法照寺 法照寺

法照寺

南側・曲郭基壇30m×30m

南側・曲郭基壇30m×30m

東側・曲郭基壇10m×20m(民家に削平か)

東側・曲郭基壇10m×20m(民家に削平か)

奥の曲郭虎口

奥の曲郭虎口

主郭・背後の高土塁

主郭・背後の高土塁

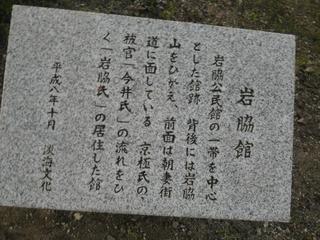

岩脇館説明碑

岩脇館説明碑

岩脇山の西麓に「岩脇氏」墓石がポツリと残る。

岩脇山の西麓に「岩脇氏」墓石がポツリと残る。 浅井長政書状 下坂四郎三郎宛 (長浜市長浜城歴史博物館蔵)

浅井長政書状 下坂四郎三郎宛 (長浜市長浜城歴史博物館蔵) 岩脇館跡

岩脇館跡

東の尾根上の曲輪一帯は竹藪の中に櫓台

東の尾根上の曲輪一帯は竹藪の中に櫓台

井戸

井戸

伊香立小学校のグランド奥の遺構は弾正館跡

伊香立小学校のグランド奥の遺構は弾正館跡

春休み中なので、許可を得てグランドのネットの破れ穴から、曲郭へ

春休み中なので、許可を得てグランドのネットの破れ穴から、曲郭へ

香の里資料館

香の里資料館

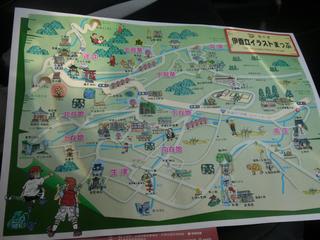

伊香立イラストまっぷ

伊香立イラストまっぷ

佐々木神社

佐々木神社 曲輪周囲に廻らされた土塁

曲輪周囲に廻らされた土塁

遠景

遠景

微高地1.5mの石垣50mと畑地

微高地1.5mの石垣50mと畑地

北端竹薮内には低土塁のような痕跡が残る

北端竹薮内には低土塁のような痕跡が残る

集落中央付近の食い違い道路

集落中央付近の食い違い道路

長屋門の住宅

長屋門の住宅

専光寺

専光寺

正福寺

正福寺 駐車地

駐車地

移転のJAの支所裏の大蔵寺(無住)大きな竹藪残存

移転のJAの支所裏の大蔵寺(無住)大きな竹藪残存

の比定地は東側一帯

の比定地は東側一帯

水口御殿概要図

水口御殿概要図 ・・・は古城御殿

・・・は古城御殿

布施神社参道

布施神社参道 布施公民館

布施公民館 殿屋敷・・・布施館跡

殿屋敷・・・布施館跡

なお、布施町に布施の名のる家は無い。

なお、布施町に布施の名のる家は無い。

現在は宅地化によって全く遺構を確認することができないが、南南東見出し画像の撮影位置付近に虎口が開口していた。

現在は宅地化によって全く遺構を確認することができないが、南南東見出し画像の撮影位置付近に虎口が開口していた。

名神高速をくぐる「彦根25」のトンネルから登ると間違えることはない。

名神高速をくぐる「彦根25」のトンネルから登ると間違えることはない。

百々家代々の骨塔、他墓碑2基あり

百々家代々の骨塔、他墓碑2基あり

主郭の上には、土塁で止められた池(堀:横堀)が!

主郭の上には、土塁で止められた池(堀:横堀)が!

名神高速の「彦根25」のトンネルの西の空き地に駐車(私有地)

名神高速の「彦根25」のトンネルの西の空き地に駐車(私有地)