浅井 長政(あざい[3] ながまさ、旧字体表記:淺井 長政)は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。北近江の戦国大名。浅井家の3代目にして最後の当主。

浅井氏を北近江の戦国大名として成長させ、妻の兄・織田信長と同盟を結ぶなどして浅井氏の全盛期を築いたが、後に信長と決裂して織田軍との戦いに敗れて自害。浅井氏は滅亡した。官位は贈従二位中納言(徳川家光の外祖父にあたるため、死後の寛永9年(1632年)9月15日に贈られた)。[4]

生涯

家督相続

天文14年(1545年)に浅井久政の嫡男として、六角氏の居城・南近江の観音寺城下(現在の滋賀県近江八幡市安土町)で生まれる。幼名は猿夜叉丸。

下克上によって、直接の主筋で北近江の守護であった京極氏を追い落とした浅井氏も、当時南近江の守護であった六角氏との合戦に敗れ、初代当主である浅井亮政(長政の祖父)の代に手に入れた領地も失い、六角氏に臣従していた。そのため長政自身も、生母・小野殿と共に人質になっていたとされる。久政は六角氏との外交に力をいれ、かろうじて北近江を維持していた。家臣の中には久政の弱腰な政策に反発する者も多く、また先代に活躍した武将も世代交代という名目で低い扱いを受けていた。

15歳で長政が元服した際、六角氏は浅井と臣従関係にあることをはっきりさせるため、長政に六角氏当主である六角義賢の一字をとって「賢政」と名乗らせる。また、六角氏の家臣である平井定武の娘との婚姻も強いた。

このような状況に不満を持つ家臣達は知勇に優れた長政に期待を寄せ、久政を竹生島に追放して隠居を強要した。長政は家督を強奪に近い形で相続したのであった。長政は六角氏から離反する意思を明確にするため「賢政」の名と平井定武の娘を六角氏に返上し、名を新九郎に戻した。

浅井家の成長と六角家の衰退

愛知県春日井市の浅井氏宅跡にある浅井長政像。側室八重が生んだ子の七郎とその子孫がこの地に住んだという。

永禄3年(1560年)8月中旬、長政(新九郎)は15歳の若さで軍を率い、六角軍を相手に野良田の戦いで見事な戦い振りを披露した。これによって重臣の赤尾清綱・海北綱親・遠藤直経らを心酔させたと言われている。

野良田の戦いの勝因は、短期間で寄せ集めの軍備しかできなかった六角氏と異なり、久政が隠居した頃から合戦の準備を始めていたためと思われる。また朝倉氏に援軍を求めた様子もないことから、朝倉親交派である久政や家臣達ではなく、長政自身が戦の主導権を取っていたという見方もできる。合戦後は、朝倉氏との関わりを少なくした独立政治を展開している。

同年の10月、父の久政が重臣らによって隠居させられ、家督を継いだ。

永禄6年(1563年)、六角氏の筆頭家臣であった後藤賢豊が暗殺された。世にいう観音寺騒動である。この騒動で六角を離れ浅井に仕官した者も多く、六角氏の改革失敗が決定的になった。同年、長政の美濃遠征中にその留守を狙い六角氏が軍を動かしたため、長政は軍を反転させて六角軍を撃破した。殿(しんがり)を守らせた赤尾清綱は、わずか500の兵で見事な働きを見せた。

この2つの出来事で浅井氏は領地を拡大したが、その後は六角氏との停戦協議により膠着状態が続く。

織田信長と同盟

1560年代、織田信長は、美濃国斎藤氏との膠着状態を打破するため不破光治を使者として送り、長政に同盟を提案した。同盟の条件は浅井側に有利であったが、浅井家臣の中では賛否両論であり、遠藤直経も反対だったという。最大の問題は、久政の盟友である朝倉義景と信長の不仲だった。西美濃勢が信長寄りに振る舞う度に領地が油阪で通じることになり、互いに挑発を繰り返していた。

同盟の際、長政は永禄11年頃に信長の妹の市を妻とした[5]。

信長は浅井との同盟により上洛経路を確保し、美濃国攻略の足掛かりとした。信長は同盟成立を大いに喜び、通常は浅井側が結婚資金を用意するのが当時のしきたりだったが、信長自身が婚姻の費用を全額負担したとされている[6][7]。 また一説にお市の婚姻は永禄8年(1565年)とする説もある。[8]。

永禄11年(1568年)7月、越前国に滞在していた足利義昭は、一向に上洛の意志をみせない義景に見切りをつけ、尾張の信長の元に身を寄せた。これによって、9月に信長は上洛を開始した。上洛の道中、反抗する六角氏を攻撃。これにより、長政の宿敵である六角氏の勢力は、南近江の甲賀郡に撤退。浅井氏も、義昭を守護しながら上洛を掩護した。

同盟破棄・信長包囲網

元亀元年(1570年)、信長が長政と交わした「朝倉への不戦の誓い」を破り、徳川家康と共に琵琶湖西岸を通過して越前国の朝倉方の城を攻め始める。長政は義景との同盟関係を重視し、織田徳川連合軍を背後から急襲。信長は殿を務めた羽柴秀吉らの働きにより、命からがら近江を脱出した(金ヶ崎の退き口)。

信長との同盟に反対していた家臣達は、信長が朝倉攻めに際して一報を入れなかったことから、隠居の久政をかつぎ出し、長政に織田軍への進撃を提案したと言われている。敦賀への進軍に、主力である武将達は参加しておらず長政が居たという記録はない。また、そもそも織田と浅井の同盟自体が存在せず、金ヶ崎の戦いでの織田軍は、目的を達して凱旋中に浅井氏の挙兵を知ったという説もある。[9]。

同年6月、長政は朝倉軍とともに、近江国・姉川で織田徳川連合軍と戦う(姉川の戦い)。先鋒の磯野員昌が織田軍の備え15段のうち13段まで崩す猛攻を見せ、織田軍は敗走の用意をしていたという逸話はあるものの、信憑性は薄い。結局この戦は、織田徳川連合軍の勝利に終わった。藤堂高虎は、姉川の戦いに名もない兵卒として参戦し、多くの武功を上げて長政に感状を送られた。

姉川の戦いの後、信長に脅威を覚えた本願寺(野田城・福島城の戦い)が、反信長の意志を表した(信長包囲網)。9月には朝倉軍や延暦寺・一向宗徒と連携し、再び信長への攻勢を強め(志賀の陣)、坂本において森可成や織田信治らを討ち取る。だが、信長が足利義昭に和睦の調停を依頼し、さらに朝廷工作を行なったため、12月に信長と勅命講和することになる。また、浅井氏と協力関係にあった延暦寺は、元亀2年(1571年)9月に信長の比叡山焼き討ちにあい、壊滅してしまう。

武田信玄との連携

元亀3年(1572年)7月、信長が北近江に来襲した。長政は父の代からの同盟者である朝倉義景に援軍を要請、義景は1万5,000の軍勢を率い近江に駆けつけた。信長との正面衝突にはならず睨み合いが続いたが、浅井・朝倉連合軍は織田軍に数で劣っており、依然として苦しい状況であった。

同年9月、将軍足利義昭の要請に応える形で、武田信玄が甲斐を進発する。信玄はこの時、長政、久政親子宛に書状を送っている。

「只今出馬候 この上は猶予なく行(てだて)に及ぶべく候」

その後、信玄は遠江で織田・徳川連合軍を撃破し(三方ヶ原の戦い)、三河に進んだ。長政らに与えられた役割は、北近江の織田軍を岐阜に戻さないことである。北近江に織田軍を釘付けにすれば、信長は全力をもって信玄の軍勢とぶつかることができず、反信長連合軍の勝機は高まる。織田軍の物量に押され、じわじわと追いつめられていた長政にとって、信玄の西上は必ず成功させたい重要な作戦であった。

同年12月、北近江の長政領に在陣の朝倉義景の軍が、兵の疲労と積雪を理由に越前に帰国。義景の撤退により、北近江に縛られていた織田軍は、美濃に戻った。この時、義景の軍と同様に悪条件がそろう長政の寡兵だけでは、退却する織田軍の追撃は難しかった。信玄は義景の独断に激怒し、再出兵を促す手紙(伊能文書)を義景に送ったが、義景はそれに応じることが出来ず、黙殺的態度を示した。それでも信玄は義景の再出兵を待つなどの理由で軍勢を止めていたが、翌年2月には進軍を再開し、家康領の野田城を攻め落とす。しかし、信玄の急死により、武田軍は甲斐に退却した。これにより包囲網は一部破綻し、信長は大軍勢を近江や越前に向ける事が可能になった。

浅井家滅亡

詳細は「小谷城の戦い」を参照

天正元年(1573年)7月、信長は3万の軍を率い、再び北近江に攻め寄せる。長政は義景に援軍を要請、義景は2万の軍で駆けつけるが織田の軍勢が北近江の城を即座に落とし、やむなく義景は越前に撤退を始めた。信長は、逃げる朝倉軍を追撃して滅亡させた後(一乗谷城の戦い)、軍を浅井氏に向けた。

もはや浅井軍は、信長の大軍によって一方的に勢力範囲を削られるのみであった。ついに本拠の小谷城(滋賀県長浜市)が、織田軍に囲まれる。信長は家臣不破光治、さらに羽柴秀吉を使者として送り降伏を勧めたが、長政は断り続け、最終勧告も決裂した。

市が信長の陣営に帰還する際、浅井・織田軍共に一切の攻撃をしなかったと言われている。

同年9月1日(9月26日)、父の久政と共に自害。享年29。墓所は滋賀県長浜市の徳勝寺。

一級史料と評される信長公記には、天正2年(1574年)の正月、内輪の宴席において薄濃(はくだみ、漆塗りに金粉を施すこと)にした義景・久政・長政の首級を御肴として白木の台に据え置き、皆で謡い遊び酒宴を催したとある。なお、これを杯にして酒を飲んだという俗説もあるが、史料には見当たらない。信長はあまり酒を飲まなかったので、後世の作り話と考えられる。

系譜

浅井氏は始祖を正親町三条公綱(公家の嵯峨家)の落胤とする家系伝承を持ち、本姓を藤原氏と称するが、江北に古くから土着している豪族に浅井氏があり、平安時代や鎌倉時代の記録に既に名が見える、古来の浅井氏に、公家の子息が入り婿したとも伝えられる。室町時代には、守護・京極氏に従う国人領主の一つとして頭角を表す。やがて梟雄・亮政が越前・朝倉氏の後援によって国人一揆の盟主格であった浅見氏を倒し、江北第一の勢力として台頭するに至った。

- 両親

- 兄弟

- 姉妹

- 妻

- 息子

- 嫡男:万福丸(輝政)

- 次男:万寿丸(直政 / 正芸 / 万菊丸 / 幾丸 / 虎千代丸)

- 赤児だった万寿丸は命を助けられ、後に出家させられたが、その後、豊後細川藩を頼り子孫は杵築浅井氏として続いた。

- 長明(七郎) - 八重の方との子で、信長からの追及の手を逃れ尾張に土着する。

- 政治(円寿丸)

- 娘

- 養子

- 浅井井頼(政信 / 政賢 / 政春 / 政堅 / 長房)

家臣

脚注

- ^ 正室のお市との間の子とされるが、平井定武の娘が生母ともいわれている。

- ^ 『浅井氏家譜大成』を根拠として、一説に娘の茶々は正室のお市が嫁ぐ前に生まれたともいわれ、長政の実子ではないという説がある。

- ^ 名字および所領地名の「浅井」の読みは、以前は「あさい」が一般的であったが、現在は「あざい」が正しいとされている。ただ、最新の研究では、やはり「あさい」が正しいという学説もある(宮島敬一著『浅井氏三代』参照)

- ^ 村川浩平「天正・文禄・慶長期、武家叙任と豊臣姓下賜」『駒沢史学』80号。

- ^ 『信長公記』によれば市は信長の「娘分」として長政に嫁いだという。また、逸話によると遠藤直経は、お市との婚姻の際に信長を暗殺する計画を長政に提案したという。

- ^ このとき信長の一字を拝領し長政と改名したという説がある。しかし、疑問点もあり、はっきりした事は分かっていない

- ^ なお、長政と市の婚姻時期について『信長公記』では永禄11年としているが、『浅井三代記』では永禄7年(1564年)となっている。市は天文16年出生とされ永禄11年時の婚姻では初婚としては遅い20代前半にあたることから市の出生年代や婚姻時期の誤り、初婚でない可能性も考えられており、北近江をめぐる地域情勢から婚姻を永禄4年段階とする説もある(太田浩司「北近江の戦国史」『戦国大名浅井氏と北近江-浅井三代から三姉妹へ-』)

- ^ 和田惟政が三雲定持に宛てた書状に「浅井備前守と信長の縁辺(婚姻)、入眼候…」とあることから、近江国矢島の和田惟政の元にいた覚慶(足利義昭)が、上洛を目指すために織田と浅井の婚姻を結ばせたとする(高澤等『新・信長公記』)

- ^ 『安芸毛利元就宛覚書』(毛利家文書)に「浅井備前守別心易色之由、帰洛之途中へ告来候」とあることを根拠に浅井氏挙兵は凱旋途中にその報を受けたとする(高澤等『新・信長公記』)

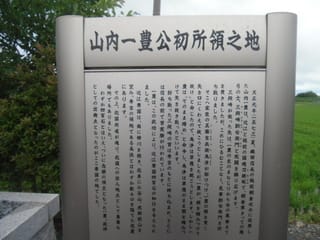

山内一豊が、朝倉氏との戦い”刀禰坂の戦い”での功により、近江唐国四百石に封じられる。

山内一豊が、朝倉氏との戦い”刀禰坂の戦い”での功により、近江唐国四百石に封じられる。 山内一豊公 顕彰碑(虎姫商工会)

山内一豊公 顕彰碑(虎姫商工会)

【刀根坂古戦場】1573年、浅井氏救援のため木之本まで来ていた朝倉義景は敗色が濃厚にあると越前に引き上げる。それを信長軍が追撃して勝利した。この時、信長軍にいた山内一豊が顔面に鏃を受けた話は有名。

【刀根坂古戦場】1573年、浅井氏救援のため木之本まで来ていた朝倉義景は敗色が濃厚にあると越前に引き上げる。それを信長軍が追撃して勝利した。この時、信長軍にいた山内一豊が顔面に鏃を受けた話は有名。

山岡道阿弥坐像

山岡道阿弥坐像 山岡道阿弥像

山岡道阿弥像 山岡家は代々、瀬田城主をつとめていた。 現在、瀬田の唐橋の付近には山岡家を記念する「勢多古城 址碑」がたっている。

山岡家は代々、瀬田城主をつとめていた。 現在、瀬田の唐橋の付近には山岡家を記念する「勢多古城 址碑」がたっている。 国宝・光浄院客殿は慶長6年に山岡道阿弥よって建立された。

国宝・光浄院客殿は慶長6年に山岡道阿弥よって建立された。 近鉄「桃山御陵前駅」付近にある町名表示板。

近鉄「桃山御陵前駅」付近にある町名表示板。 山岡景隆像

山岡景隆像 山岡景以像

山岡景以像 道阿弥が伏見城から寄進した知恩院黒門(京都府指定文化財)

道阿弥が伏見城から寄進した知恩院黒門(京都府指定文化財) 京都東山から眺望が広がる。

京都東山から眺望が広がる。 山岡道阿弥がねむる墓所。

山岡道阿弥がねむる墓所。

「元禄14年に・・・西与一左衛門が風波のたび宅地に被害の甚だしいのをあわれんで石垣を築いた。・・・・この石積みのおかげで水害がなくなった。村人たちがその業績をたたえ、院内に碑を建立し、毎年3月15日には、西与一左衛門の法会が営まれている。」

「元禄14年に・・・西与一左衛門が風波のたび宅地に被害の甚だしいのをあわれんで石垣を築いた。・・・・この石積みのおかげで水害がなくなった。村人たちがその業績をたたえ、院内に碑を建立し、毎年3月15日には、西与一左衛門の法会が営まれている。」

海津の石垣が築造されたのは、江戸期の元禄16年(1703年)です

海津の石垣が築造されたのは、江戸期の元禄16年(1703年)です

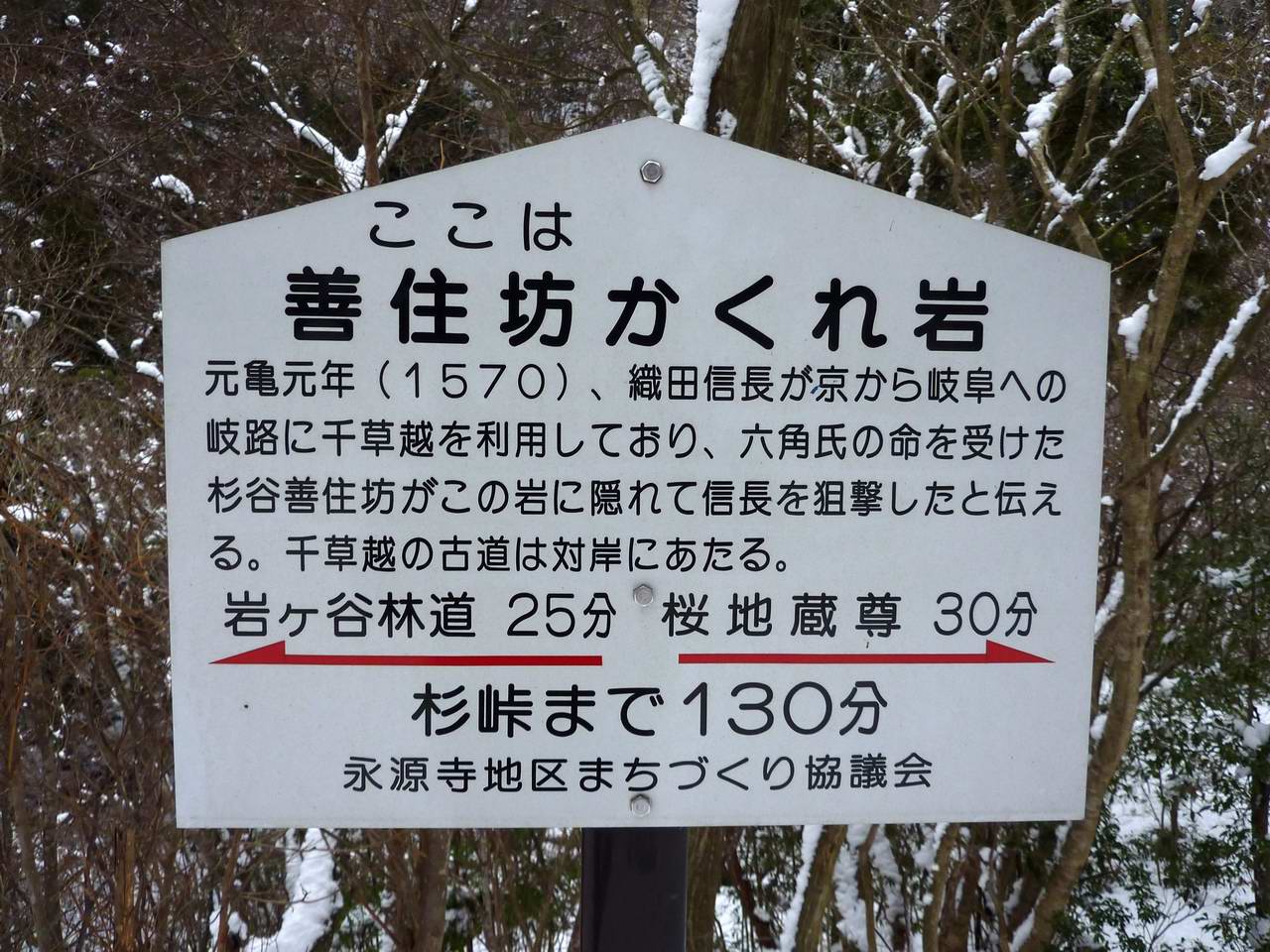

その時に信長が甲津畑で馬を繋いだと云たれる松が甲津畑の速水氏宅にある。

その時に信長が甲津畑で馬を繋いだと云たれる松が甲津畑の速水氏宅にある。

蒲生賢秀の嫡男の鶴千代(氏郷)が生まれた中野城(日野城)

蒲生賢秀の嫡男の鶴千代(氏郷)が生まれた中野城(日野城)