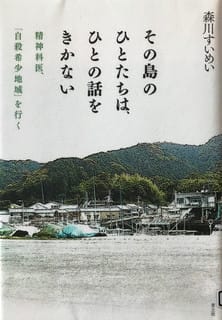

今日は午前中は雨。午後から晴れましたが、夜はまた雨が降ったり止んだりしています。学校は久しぶりに普通に授業の一日でした。図書館で借りて森川すいめいの「その島のひとたちは、ひとの話をきかない」を読みました。武田鉄矢のラジオ番組で紹介していて、興味が沸いて読んでみました。「精神科医、自殺希少地を行く」というサブタイトル通り、精神科医の著者が日本の自殺希少地域(自殺で亡くなる人が少ない地域)5か所に足を運んで、一週間前後宿泊したときの記録です。精神科医として、生きやすさとは何かを知りたいと思い旅に出ますが、自殺が多い地域の研究ではなく、自殺が少ない地域の研究をするというのが面白いですよね。

自殺が少ない地区は、人が助け合う地域、優しい人たちがお互いを気にしあっている癒しの空間のようなところかと思っていたけれど、近所付き合いの意識調査では、自殺が少ない地域では隣近所との付き合い方は「立ち話程度」「あいさつ程度」と回答する人が8割を超えていて、「緊密」だと回答する人は16%程度だったといいます。一方で、自殺で亡くなる人の多い地域は「緊密」と回答する人が4割だったそうです。人間関係は「疎で多」。「緊密」だと人間関係は少なくなる。なるほどなあと、うなりました。

章タイトルでも分かりますが、実際に歩いてみた現場の話はとても面白いです。「助かるまで助ける」「組織で助ける」「違う意見、同じ方向」「生きやすさのさまざまな工夫」「助けっぱなし、助けられっぱなし」「ありのままを受け入れる」「対話する力」。ここで登場する具体的な例がとても面白くて、ひきつけられます。なるほどなあと思ったり、くすっと笑えたり、田舎にいるとそういうのあるよなと思ったり、最近はそうでもないかもなと思ったり。ずかずか入り込んでくるようなうっとうしさと、なんでも口に出して聞いてくる親しみやすさと。

食べ物屋を探している著者に「お好み焼き屋でよかったら乗ってきな」と声をかける男性。「乗って行く?」と聞かれたら、乗せてもらえたら助かるけど、迷惑じゃないかなという心理的な駆け引きがあるかもしれない。助けることに慣れているかどうかだと言います。慣れていない人は「どうしますか?」と聞いてしまう。「乗ってきな」といって断られても、それが相手の意思なら、また別のことを考えたらいい。困っている人は助ける、見て見ぬふりができない、解決するまでかかわり続ける。しかし、最終的には相手を見て自分がどう反応するかを決め、相手をどうこうしようとはしない。「自分がどうしたいのか」それだけである。それが「その島のひとたちは、ひとの話を聞かない」という本のタイトルに結びつきます。

旅して、著者なりの解釈を得て、それを書いていますが、それが正解とは限らないし、体験したことを通してひとつの側面を紹介したものであり、それだけのものに過ぎないと言います。何かを考えるきっかけになってもらえたら、誰かが少しでも生きやすくなれば、と願って書いた本だそうです。面白く読みました。