【心 de 経営】『書話力』を高める 7102 理解させ、印象に残る話し方

経営コンサルタント歴半世紀の経験から体得した『書話力』を皆さんとわかちたいと考え、図々しくここにご紹介します。あまりにも「あたり前」すぎて、笑われてしまうかも知れませんが、「あたり前のことが、あたり前にできる」という心情から、お節介焼き精神でお届けします。

*

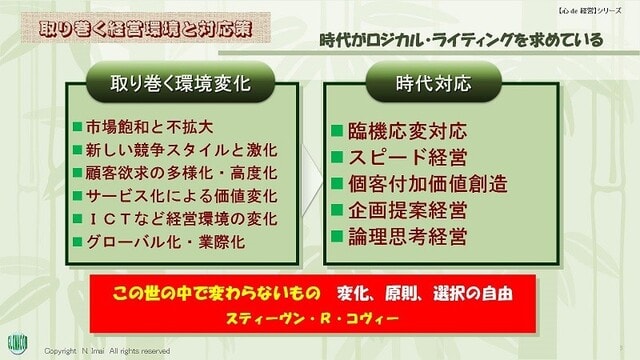

「日本人は、議論に弱い」「日本人は、論理的な話し方ができない」などとしばしば言われます。かくいう私も、そう言われる人間のひとりです。

しかし、経営コンサルタントという仕事を半世紀も続けているうちに、それでは通じず、次第に、私なりの話し方やビジネスの仕方が、不充分ながら身についてきたように思えます。話すだけではなく、書くことにも共通する「表現力」というスキルがビジネスパーソンには不可欠です。「書く力」「話す力」をあわせて『書話の力』といい、表現力というスキルの一翼を担わせています。

この体験は、当ブログ「【小説】竹根好助の経営コンサルタント起業」としてもお届けしています。

https://blog.goo.ne.jp/keieishi17/c/c39d85bcbaef8d346f607cef1ecfe950

既述の通り、コンサルタント・士業の場合には、自分の考えを相手に伝え、相手に行動していただくことが基本です。行動して頂けるかどうかは、聞き手が納得できているかどうかによろことが多いです。人は納得しなければ行動に起こしてくれません。行動に起こしていただく効果的なこととしては、マズローの欲求五段階説にあるような本能的な欲求に初級することがよいでしょう。

行動を目的とする話をする場合には、聞き手の欲求を正しく分析し、それを刺激することで、行動していただくという目的を達することができます。その基本は、話す内容が事実に立脚した、客観性ある内容であることが基本です。事実を伝えると言うことは話し手の主観をあまり交えないことが肝要です.また推論や憶測をした内容も好ましくありません。

固有名詞やゆったような具体的なお話しすることは相手に信頼性を与えることにつながることが多いのです。生き生きとしたイメージを与えるためには、物事をイメージしやすいように、色とか形とか、大きさとか、匂いとか、五感に関する表現を付加しますと、ただ単に印象づけるだけではなく、相手がイメージしやすいので記憶に残りやすいのです。

既述の通り、ケースバイケースでは、必ずしも結論からお話しするのが良いわけではありません。相手の理解をしていただくためには話す順序が重要になります。また順序重要な点は、何をしたいのか、強調したいことが相手に重要性を持って伝わることが重要です。

できるだけ優しい言葉を使うことが重要です。このような言い方をしますと、不謹慎に聞こえるかもしれませんが、相手が小学生であるようにやさしい言葉を使うこともよいでしょう。また具体的な事例をあげますと理解が深まります。この時にパワーポイントや印刷物など補助用具として使いますと、百聞は一見にしかずと言いますように、相手の理解度を高めることにつながります。

*

立て板に水のような話し方をしますと、話し上手と言う印象を相手に与えることはできますが、必ずしも話の内容を理解していただいたり、それを記憶として残して行動に移したりすることにはつながりません。

話したないように、相手が感動しますと印象に残りやすいです。感動するような内容の話材を持っていることは多くはないかもしれませんが、普段から話材になりそうな事項を蓄積しておくとよろしいでしょう。

わたくしはコンサルタントとして普段感じている言葉を自分の口癖言葉として持っています。例えばわたくしの場合は「あたりまえ経営」ということをしばしば口にします。あたり前の重要性を相手に理解していただくようなテーマの場合には、それが相手の記憶に残りやすいのです。口癖、その人の標語とかスローガンとかいったようなものに相当します。標語とかスローガンと、話してがリンクされますので、いつまでも覚えていてくれたり、ある条件が整いますと、それが思い出され、表出しやすいのです。