県警察学校に勤務する風間公親の過去に遡る作品。刑事指導官の立場で活躍する風間公親を明らかにしたのが『教場0』だった。その続編に位置づけられるのがこの『教場X』である。0からXへと記号が飛躍した。本書はこれまでと同様短編連作集であり、6話収録されている。その第6話は、風間が平優羽子刑事に示した「辞令」の文面で終わる。T県警察本部刑事部風間警部補に、平成**年4月1日付をもって県警察学校勤務を命ずるという内容である。つまり、本書タイトルに冠されたXという記号は、風間が現職の刑事から警察学校の教官という未知数(X)の世界に移るという意味合いなのかもしれない。

本書に収録された6つの短編は「STORY BOX」(2020年7月号~2021年3月号)に掲載され、大幅な加筆修正を経て、2021年9月に単行本が刊行された。

本書は2022年12月に文庫化されている。

本書は2022年12月に文庫化されている。

『教場0』と同様のスタイルで本書への誘い、並びに覚書としたい。

この短編連作集、内表紙の次に、凶器はアイスピックか千枚通しのような錐状の物体で刺傷された被害者が大型商業施設の階段で発生したという短い報道記事が掲載されている。

<第一話 硝薬の裁き>

1.新米刑事 鐘羅路子。彼女は中古品アレルギーという持病に悩む。

2.事件 「質屋経営者・海藤克剛射殺事件」

ストーリー冒頭に、機械部品製造工場を経営する益野紳佑が「ポーンショップ海

藤」の店舗を訪れ、海藤克剛を己が密造した回転式拳銃で銃殺する場面の描写から

始まる。

海藤はガンマニアで、現場には自殺を意図した遺書らしき物が残されていた。

半年前に、益野の妻才佳が交通事故で死亡。小学3年の娘麗馨が加害者を海藤克剛

と証言したが警察は取り上げなかった。その後、娘の麗馨は、時折、喉からヒューヒ

ューと異音を発する症状を発するようになった。

鐘羅路子が風間公親と一緒に、遺体現場を検分する場面から捜査が始まる。

風間は、遺書の文字の震えと、弾痕の場所に着目する。

鑑取りから、午後には、怨恨を抱く者として益野が浮上する。元警官であることも。

3.風間の教え:この捜査に従事してから、体験したことのすべてをよく思い出せ。

捜査中に歩いた場所。それがすべて現場だと思え。

見てはいなくても聞きはした。なかにはそういう事柄もあるだろう。

4.読後印象 :元警察官だった益野の周到な工作を如何に崩せるか。ナルホドと思わ

せる伏線が要所要所に織り込まれていることに、後で気づいた。思いもしなかった

要素の設定!益野に対する風間の問いかけ「娘さんを苦しめている相手を刑務所に

送ってやりたい。そのお気持ちは本当ですね」が、最後に重みを加えて行く。

この問いかけにそんな意味を風間は込めていたのか・・・・。実に巧妙!

<第二話 妄信の果て>

1.新米刑事 下津木崇人

2.事件 「大学教授梨多真夫転落死事件」

「刑事訴訟法概論」を受講した後、図書館に向かう途中で、留守電のメッセージに

戸守研策は気づく。梨多教授からのメッセージで、ゼミ論文の単位は認定できない

という。研究室には翌日から海外出張予定のメモが貼られ、本人は帰宅していた。

その単位が取れなければ、卒業できず、内定の新聞社に就職できない。戸守は教授

の自宅に向かう。自作の地図を張ったばかりという教授は、テラスの椅子に座り戸

守に単位はやれないとくり返す。発作的に戸守はテラスから教授を突き落とした。

学生マンションに戻ってから、戸守は襟元のボタンの紛失に気づき、教授宅にタク

シーで再訪せざるをえなくなる。そのため第一発見者を装うことにした。

この短編もまた、読者には犯人がわかっている状況から捜査が始まる。

風間は戸守に同じ時間帯に現場に来てもらい、発見時の様子の再現を実行させた。

3.風間の教え:あらゆるものを疑え。徹底的にな。

被害者の身になってみることも、大事な捜査過程の一つだ。

4.読後印象 :「妄信」の怖さがテーマになっている。そう言えば、ネット情報を

利用していると、情報の信憑性に気づかされることが時折ある。コピー&ペース

トの容易さが背景にあるのだろう。「妄信」のトラップは要注意。そう思う。

<第三話 橋上の残影>

1.新米刑事 中込兼児

2.事件 「C町跨線歩道橋上刺殺事件」

篠木瑤子は十分な予行演習を行った上で、跨線歩道橋を利用し工場の早番で出勤

する加茂田亮を待ち伏せる。近づき声をかけ、すれ違いざまに腹部を庖丁で刺し

て殺した。一旦、そのまま現場を離れたが、文字盤が六角形の時計を目にした事

のために、現場に立ち戻った。腕時計を回収するとともに、身元を隠すための処

置を講じた。引き返す道の途中には、傷害事件の情報提供を求める看板があった。

風間と仲込は跨線歩道橋の現場検分から始める。

3.風間の教え:犯人のつもりで動きをできるだけ過去に遡りシュミレートする。

被害者をよく観察すること。

絶対の決め手は常に物証だ。

4.読後印象 :被害者の身体的特徴。それが様々な情報源とどのように結びつくか

ということが興味深い。刑務所には「身分帳」が作成されている事を本書で初め

て知った。「いくら念入りに準備しても、予想外のハプニングはつきものなんで

す。犯罪の現場では」と末尾近くに出てくる。思わぬ物証が決め手に・・・。その伏

線がさりげなく事件発生場面に描き込まれている。後で気づいた次第。実に巧妙。

<第四話 孤独の胞衣(えな)>

1.新米刑事 隼田聖子

2.事件 「工芸家浦真幹夫撲殺事件」

萱場千寿留は「マタニティクリニックすこやか」の建物を出た。出産予定日は5

日後の1月25日だった。駐車場には浦真幹夫が待っていた。家まで送ると言いなが

ら、浦真は自分の家に萱場を連れて行く。工芸家の浦真は、千寿留を妊娠させた

後、堕ろせと言い現金を渡してイタリアに飛び立った。19歳の千寿留は生む決心

をした。浦真はイタリア人女性と結婚する予定で、千寿留の生んだ子は父親の親

権として引き取ると言い出した。千寿留は、手近の大理石の灰皿で、浦真の側頭

部を殴りつけて殺した。翌日の夕方、イタリア人女性の婚約者が訪ねて来て被害

者を発見した。

風間から呼び出しを受けて、隼田はタクシーで現場に駆けつける。風間との現場

検分から捜査を始める。

西隣りの家の小学4年の男の子が、1月20日の午後9時頃、20歳くらいの女性を目

撃したと証言した。明るい色の手提げバッグを持ったスリムな女性だったと言う。

風がすごく強く、びゅうびゅう鳴っていて暗かったとも述べた。

3.風間の教え:これまでの捜査を思い出せ。すでにヒントはでそろっている。

4.読後印象 :出生児に対する「親権」問題、煙突火災という現象、孤立出産とい

う用語、赤ちゃんの顔は左右対称、出産育児一時金など今まで意識していなかっ

た事項を学ぶ機会にもなった。知らないことが多いなぁ・・・・・。

<第五話 闇中の白霧>

1.新米刑事 紙谷朋浩

2.事件 「小田島澄葉毒殺事件」

「あなたを自由にしてあげる」というメールを小田島澄葉から受信した名越哲弥

は、その翌日の夕方、澄葉の家で最後の食事をすることになる。名越は澄葉との

関係を解消し、新たにネット通販の仕事を立ち上げようとしていた。

名越が澄葉の家を訪れると、料理は近くの洋食屋から配達してもらう形だった。

澄葉は名越にコーヒーを準備した。名越は粘土を溶かしたような味と感じた。風

邪のせいかとも感じた。名越は、澄葉が慢性鼻炎への措置として常用するS製薬

の「ノーズエース」を、持参した品とすり替えた。食事を終えて、午後5時には澄

葉の家を出た。この日、紙谷朋浩は、姉夫婦宅にて県警本部捜査一課への栄転祝い

をしたいと呼ばれていた。食事前に小学5年生の甥・佑(たすく)の相手をして、

「ウィルソンの霧箱」という実験に付き合い、門前の近くでも実験した。紙谷は

それをスマホで動画撮影した。食事の時、紙谷は西側の隣家の様子を見て、異変

に気づく。小田島澄葉の自宅だった。紙谷が第一発見者となる。紙谷は人工呼吸

を試みたが女性は死亡した。点鼻薬にアコニチンという毒が混入されていたのだ。

第一発見者である紙谷が風間とともに、この捜査に取り組む。

3.風間の教え:記憶を思い出したければ再現が一番だ。

4.読後印象 :考えれば、恐ろしい騙しあいが発端になっているストーリー。

この起点となる騙しあいの事実は、刑事事件の裁判としてはどのような扱いにな

るのだろうか。その点が気になる。

<第六話 仏罰の報い>

1.新米刑事 登場しない。『教場0』の第六話に登場した平優羽子が再登場する。

2.事件 「甘木保則刺殺事件」

元大学教授の清家総一郎は、娘の婿である甘木保則に援助をしている。甘木は清

家の自宅に金を受け取りにきた。50万円を渡す際に、少しトリッキーな細工をし、

甘木が背中を丸めた後、上体を起こす前に、背中の一点に獲物を突き入れた。千

枚通しに似た凶器だった。翌朝、清家は第一発見者として警察に通報した。「義

理の息子が、わたしの家で殺されたようだ」というのが通報内容だった。

著名な有機化学者である清家は、実験中の事故で両目に劇薬を浴び失明と新聞報

道されていた。甘木は詐欺罪で逮捕された経歴があり、刑務所に3年間服役もして

いた。清家の娘、紗季に暴力行為を働いてもいた。紗季は眼科医で、父の主治医で

もあった。事件の起こった時点では、事情により休診中だった。

平優羽子が最初に清家総一郎に事情聴取するところから、平・風間の捜査が始まる。

3.風間の教え:被害者にはなりきっていない。被害者ほど証拠の宝庫。

4.読後印象 :東大寺の大仏が右の手の中指を少し前に出していることの意味。今

まで意識していなかったが、この短編での清家総一郎の説明が印象に残る。

この短編のタイトルは、この短編を読み終えてみてその意味がわかる。平優羽子

の配慮が印象深い。

風間を県警察学校に異動させることが、風間を匿うことでもあるということだっ

たとは・・・・。なるほどという気もした。

ご一読ありがとうございます。

補遺

項目は50以上! 受刑者の情報がすべてが詰まった「身分帳」は、チェックも大掛かり/刑務官たちが明かす報道されない刑務所の話 :「ダ・ヴィンチweb」

宮本身分帳事件 :ウィキペディア

故・佐木隆三の描いた『身分帳』から辿る、旭川刑務所を出所した元殺人犯の衝突と挫折 :「現代ビジネス」

相次ぐ孤立出産の危険 :「NHK」

親権者 :「法務省」

離婚と親権|親権者とは?5つの要件や母親がなれないケースなど :「離婚弁護士」

親権 :ウィキペディア

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

本書に収録された6つの短編は「STORY BOX」(2020年7月号~2021年3月号)に掲載され、大幅な加筆修正を経て、2021年9月に単行本が刊行された。

本書は2022年12月に文庫化されている。

本書は2022年12月に文庫化されている。『教場0』と同様のスタイルで本書への誘い、並びに覚書としたい。

この短編連作集、内表紙の次に、凶器はアイスピックか千枚通しのような錐状の物体で刺傷された被害者が大型商業施設の階段で発生したという短い報道記事が掲載されている。

<第一話 硝薬の裁き>

1.新米刑事 鐘羅路子。彼女は中古品アレルギーという持病に悩む。

2.事件 「質屋経営者・海藤克剛射殺事件」

ストーリー冒頭に、機械部品製造工場を経営する益野紳佑が「ポーンショップ海

藤」の店舗を訪れ、海藤克剛を己が密造した回転式拳銃で銃殺する場面の描写から

始まる。

海藤はガンマニアで、現場には自殺を意図した遺書らしき物が残されていた。

半年前に、益野の妻才佳が交通事故で死亡。小学3年の娘麗馨が加害者を海藤克剛

と証言したが警察は取り上げなかった。その後、娘の麗馨は、時折、喉からヒューヒ

ューと異音を発する症状を発するようになった。

鐘羅路子が風間公親と一緒に、遺体現場を検分する場面から捜査が始まる。

風間は、遺書の文字の震えと、弾痕の場所に着目する。

鑑取りから、午後には、怨恨を抱く者として益野が浮上する。元警官であることも。

3.風間の教え:この捜査に従事してから、体験したことのすべてをよく思い出せ。

捜査中に歩いた場所。それがすべて現場だと思え。

見てはいなくても聞きはした。なかにはそういう事柄もあるだろう。

4.読後印象 :元警察官だった益野の周到な工作を如何に崩せるか。ナルホドと思わ

せる伏線が要所要所に織り込まれていることに、後で気づいた。思いもしなかった

要素の設定!益野に対する風間の問いかけ「娘さんを苦しめている相手を刑務所に

送ってやりたい。そのお気持ちは本当ですね」が、最後に重みを加えて行く。

この問いかけにそんな意味を風間は込めていたのか・・・・。実に巧妙!

<第二話 妄信の果て>

1.新米刑事 下津木崇人

2.事件 「大学教授梨多真夫転落死事件」

「刑事訴訟法概論」を受講した後、図書館に向かう途中で、留守電のメッセージに

戸守研策は気づく。梨多教授からのメッセージで、ゼミ論文の単位は認定できない

という。研究室には翌日から海外出張予定のメモが貼られ、本人は帰宅していた。

その単位が取れなければ、卒業できず、内定の新聞社に就職できない。戸守は教授

の自宅に向かう。自作の地図を張ったばかりという教授は、テラスの椅子に座り戸

守に単位はやれないとくり返す。発作的に戸守はテラスから教授を突き落とした。

学生マンションに戻ってから、戸守は襟元のボタンの紛失に気づき、教授宅にタク

シーで再訪せざるをえなくなる。そのため第一発見者を装うことにした。

この短編もまた、読者には犯人がわかっている状況から捜査が始まる。

風間は戸守に同じ時間帯に現場に来てもらい、発見時の様子の再現を実行させた。

3.風間の教え:あらゆるものを疑え。徹底的にな。

被害者の身になってみることも、大事な捜査過程の一つだ。

4.読後印象 :「妄信」の怖さがテーマになっている。そう言えば、ネット情報を

利用していると、情報の信憑性に気づかされることが時折ある。コピー&ペース

トの容易さが背景にあるのだろう。「妄信」のトラップは要注意。そう思う。

<第三話 橋上の残影>

1.新米刑事 中込兼児

2.事件 「C町跨線歩道橋上刺殺事件」

篠木瑤子は十分な予行演習を行った上で、跨線歩道橋を利用し工場の早番で出勤

する加茂田亮を待ち伏せる。近づき声をかけ、すれ違いざまに腹部を庖丁で刺し

て殺した。一旦、そのまま現場を離れたが、文字盤が六角形の時計を目にした事

のために、現場に立ち戻った。腕時計を回収するとともに、身元を隠すための処

置を講じた。引き返す道の途中には、傷害事件の情報提供を求める看板があった。

風間と仲込は跨線歩道橋の現場検分から始める。

3.風間の教え:犯人のつもりで動きをできるだけ過去に遡りシュミレートする。

被害者をよく観察すること。

絶対の決め手は常に物証だ。

4.読後印象 :被害者の身体的特徴。それが様々な情報源とどのように結びつくか

ということが興味深い。刑務所には「身分帳」が作成されている事を本書で初め

て知った。「いくら念入りに準備しても、予想外のハプニングはつきものなんで

す。犯罪の現場では」と末尾近くに出てくる。思わぬ物証が決め手に・・・。その伏

線がさりげなく事件発生場面に描き込まれている。後で気づいた次第。実に巧妙。

<第四話 孤独の胞衣(えな)>

1.新米刑事 隼田聖子

2.事件 「工芸家浦真幹夫撲殺事件」

萱場千寿留は「マタニティクリニックすこやか」の建物を出た。出産予定日は5

日後の1月25日だった。駐車場には浦真幹夫が待っていた。家まで送ると言いなが

ら、浦真は自分の家に萱場を連れて行く。工芸家の浦真は、千寿留を妊娠させた

後、堕ろせと言い現金を渡してイタリアに飛び立った。19歳の千寿留は生む決心

をした。浦真はイタリア人女性と結婚する予定で、千寿留の生んだ子は父親の親

権として引き取ると言い出した。千寿留は、手近の大理石の灰皿で、浦真の側頭

部を殴りつけて殺した。翌日の夕方、イタリア人女性の婚約者が訪ねて来て被害

者を発見した。

風間から呼び出しを受けて、隼田はタクシーで現場に駆けつける。風間との現場

検分から捜査を始める。

西隣りの家の小学4年の男の子が、1月20日の午後9時頃、20歳くらいの女性を目

撃したと証言した。明るい色の手提げバッグを持ったスリムな女性だったと言う。

風がすごく強く、びゅうびゅう鳴っていて暗かったとも述べた。

3.風間の教え:これまでの捜査を思い出せ。すでにヒントはでそろっている。

4.読後印象 :出生児に対する「親権」問題、煙突火災という現象、孤立出産とい

う用語、赤ちゃんの顔は左右対称、出産育児一時金など今まで意識していなかっ

た事項を学ぶ機会にもなった。知らないことが多いなぁ・・・・・。

<第五話 闇中の白霧>

1.新米刑事 紙谷朋浩

2.事件 「小田島澄葉毒殺事件」

「あなたを自由にしてあげる」というメールを小田島澄葉から受信した名越哲弥

は、その翌日の夕方、澄葉の家で最後の食事をすることになる。名越は澄葉との

関係を解消し、新たにネット通販の仕事を立ち上げようとしていた。

名越が澄葉の家を訪れると、料理は近くの洋食屋から配達してもらう形だった。

澄葉は名越にコーヒーを準備した。名越は粘土を溶かしたような味と感じた。風

邪のせいかとも感じた。名越は、澄葉が慢性鼻炎への措置として常用するS製薬

の「ノーズエース」を、持参した品とすり替えた。食事を終えて、午後5時には澄

葉の家を出た。この日、紙谷朋浩は、姉夫婦宅にて県警本部捜査一課への栄転祝い

をしたいと呼ばれていた。食事前に小学5年生の甥・佑(たすく)の相手をして、

「ウィルソンの霧箱」という実験に付き合い、門前の近くでも実験した。紙谷は

それをスマホで動画撮影した。食事の時、紙谷は西側の隣家の様子を見て、異変

に気づく。小田島澄葉の自宅だった。紙谷が第一発見者となる。紙谷は人工呼吸

を試みたが女性は死亡した。点鼻薬にアコニチンという毒が混入されていたのだ。

第一発見者である紙谷が風間とともに、この捜査に取り組む。

3.風間の教え:記憶を思い出したければ再現が一番だ。

4.読後印象 :考えれば、恐ろしい騙しあいが発端になっているストーリー。

この起点となる騙しあいの事実は、刑事事件の裁判としてはどのような扱いにな

るのだろうか。その点が気になる。

<第六話 仏罰の報い>

1.新米刑事 登場しない。『教場0』の第六話に登場した平優羽子が再登場する。

2.事件 「甘木保則刺殺事件」

元大学教授の清家総一郎は、娘の婿である甘木保則に援助をしている。甘木は清

家の自宅に金を受け取りにきた。50万円を渡す際に、少しトリッキーな細工をし、

甘木が背中を丸めた後、上体を起こす前に、背中の一点に獲物を突き入れた。千

枚通しに似た凶器だった。翌朝、清家は第一発見者として警察に通報した。「義

理の息子が、わたしの家で殺されたようだ」というのが通報内容だった。

著名な有機化学者である清家は、実験中の事故で両目に劇薬を浴び失明と新聞報

道されていた。甘木は詐欺罪で逮捕された経歴があり、刑務所に3年間服役もして

いた。清家の娘、紗季に暴力行為を働いてもいた。紗季は眼科医で、父の主治医で

もあった。事件の起こった時点では、事情により休診中だった。

平優羽子が最初に清家総一郎に事情聴取するところから、平・風間の捜査が始まる。

3.風間の教え:被害者にはなりきっていない。被害者ほど証拠の宝庫。

4.読後印象 :東大寺の大仏が右の手の中指を少し前に出していることの意味。今

まで意識していなかったが、この短編での清家総一郎の説明が印象に残る。

この短編のタイトルは、この短編を読み終えてみてその意味がわかる。平優羽子

の配慮が印象深い。

風間を県警察学校に異動させることが、風間を匿うことでもあるということだっ

たとは・・・・。なるほどという気もした。

ご一読ありがとうございます。

補遺

項目は50以上! 受刑者の情報がすべてが詰まった「身分帳」は、チェックも大掛かり/刑務官たちが明かす報道されない刑務所の話 :「ダ・ヴィンチweb」

宮本身分帳事件 :ウィキペディア

故・佐木隆三の描いた『身分帳』から辿る、旭川刑務所を出所した元殺人犯の衝突と挫折 :「現代ビジネス」

相次ぐ孤立出産の危険 :「NHK」

親権者 :「法務省」

離婚と親権|親権者とは?5つの要件や母親がなれないケースなど :「離婚弁護士」

親権 :ウィキペディア

インターネットに有益な情報を掲載してくださった皆様に感謝します。

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

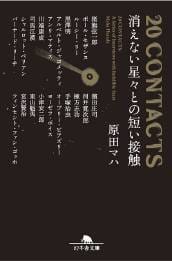

文庫表紙

文庫表紙